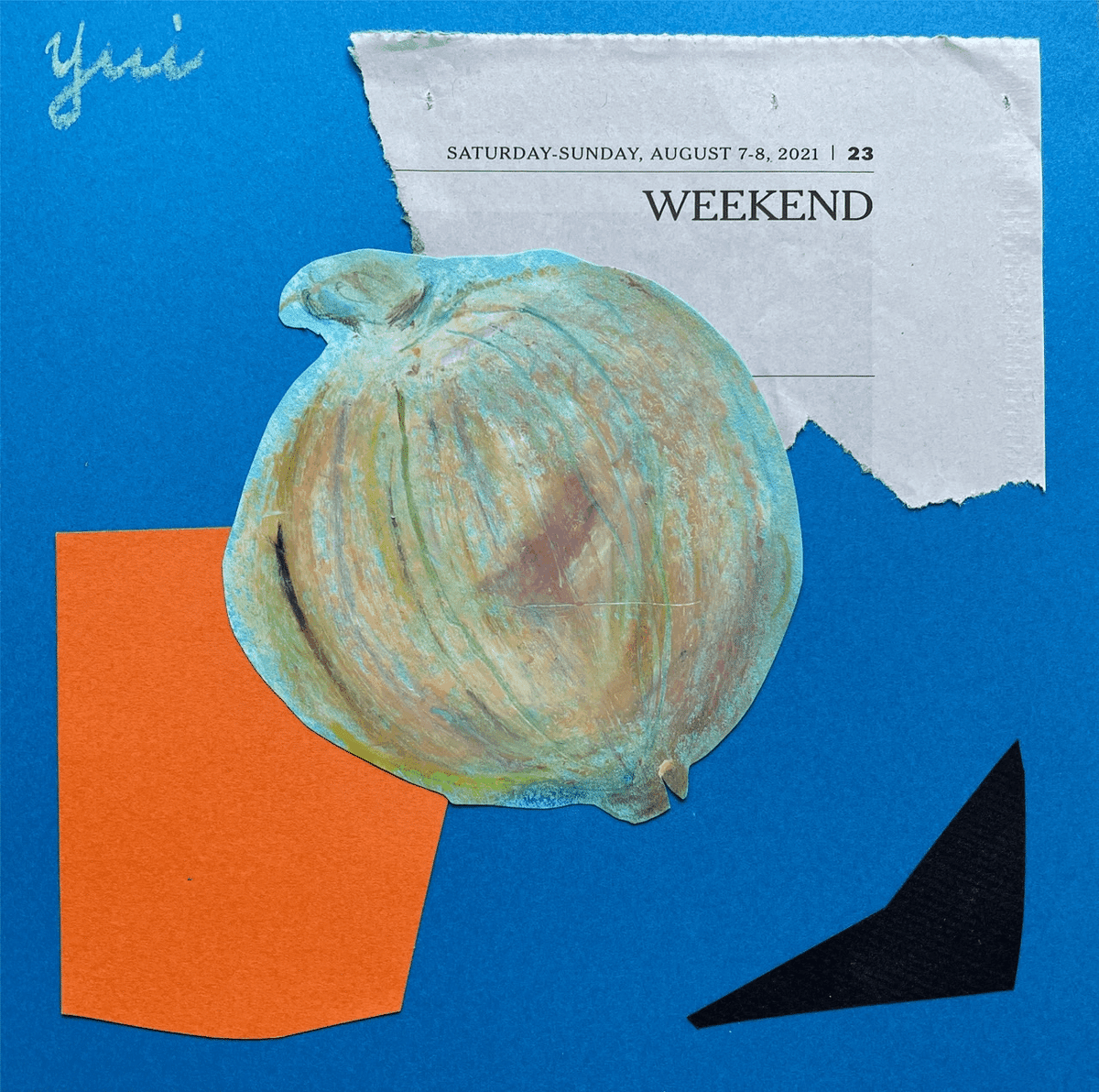

アンパンマン(だけ)は上手に描ける私が玉ねぎを描いてみた。

私が苦手なことの1つ。

それはずばり、絵を描くこと。

1番上手く描けるのはアンパンマンです。

あとは大体不細工に描くことができます。

そんな私ですが、臨床美術のワークショップに参加することになりました。

日本臨床美術協会によると、

臨床美術は、絵やオブジェなどの作品を楽しみながら作ることによって脳を活性化させ、高齢者の介護予防や認知症の予防:症状改善、働く人のストレス緩和、子どもの感性教育などに効果が期待できる芸術療法(アートセラピー)のひとつです。

だそうです。

誘われたのでやってみました。

とはアンパンマンにだけ腕に覚えがある私が上手に描けるのか?という不安は残ったまま、ワークショップが始まりました。

お題は玉ねぎ。

いきなり玉ねぎを描き始めるのではなく、まずはクレヨンでいろんな線を引きます。クレヨンを触るのなんて中学の美術の時間が最後です。スーッと引ける感触が面白い!

直前を引いたり、くねくねさせてみたり、重ねてみたり。こすってぼかすと別の色になります。

クレヨンの感触を楽しんだところで、玉ねぎを描く、、、のではなく、玉ねぎを触っていきます。表面をなぞる、手のひらで包んでみる、転がしてみる。

ちょっと張り出してる部分がある。皮の色にも薄いところ、濃いところ様々。根の部分はジャキジャキしてる?

こんなに玉ねぎ観察したことない!というくらいに見つめました。

外側を観察し終わったら遂に!

玉ねぎを切断!

まだまだ観察します笑。真ん中の芽を守るように重なる層や、その白ともクリーム色ともつかない色を観察しました。

いつもは🧅=玉ねぎであることが当たり前過ぎてそれ以外の感想を持ちにくいのです。今回は🧅は皮の色も実はところどころ違うし、中身も汁が出てくるほど瑞々しい!などなど見て、触ったからこそ感じることが多かったです。

やっと描きます!

まずは中身から。外見では皮の茶色しか見えませんが、確かに中身は存在しますよね。自分が感じた瑞々しさ、芽を守る姿を表現すべく、中身を表せる色を選びます。真ん中から少しずつ膨らませて輪郭を表していきます。

満足するまで中身を描いたら、見えている茶色をのせていきます。ただの茶色じゃなくて、黄味がかっていたり、赤味がかっていたり。こんな色のせていいの?と思うような青や紫までのせました。

「そのまま描くんじゃなくて、自分が思ったような色をのせたらいいんだよ」という先生のアドバイスのもと、好きなように描いていきました。

玉ねぎが描けたら、輪郭に沿って切ります。玉ねぎを取り出したら、張り付ける台紙や一緒に張り付ける画用紙を選ぶ。特に何も考えず、これだ!と思ったものを手に取ります。

最後に張り付けてサインを書いたら完成です。

中身から描いていったり、見えてはいないけれども感じた色をのせたり、という今までとは違う描き方をしたこのワークショップ。いろんな色が混ざって変な色になるんじゃないかな?と思っていましたが、そんなことはなく、むしろ「あれ、私ちょっと上手じゃない?」と思えた完成でした。

ただひたすらに感じたままを描いていましたが、完成してみると「あ、私はいちばん瑞々しさを感じていたのね」と気づきました。他の人と上手い下手を比べるのではなく、自分が感じたままを表現できるのが楽しかったです。

頭を空っぽにし、自分と目の前の玉ねぎだけに集中した1時間。

特に劇的な変化があったわけではないけれど、不思議な達成感がありました。