「少年易老学難成」プログレで座右の銘を決める(プログレッシヴ・エッセイ 第31回)

座右の銘は「少年易老学難成(しょうねんおいやすくがくなりがたし)」。

または「芸術は永く、人生は短し」でもいい。

前者は中国の朱熹の漢詩の言葉、後者は古代ギリシアのヒポクラテスの言葉。意味も背景も違うのにどちらでもいいとは何事?

プログレ好きにはピンとくるかもしれない。60年代のプログレ・バンド「ナイス」のセカンド・アルバムのタイトルと収録曲のタイトルだからだ。

原題は「ARS LONGA VITA BREVIS」。

ラテン語で、日本語に訳すと「芸術は永く、人生は短し」。つまりヒポクラテスの言葉である。

複雑なのが、曲名の日本語題が「芸術は永く、人生は短し」なのだが、アルバム・タイトルは「少年易老学難成」なのである。つまりラテン語を漢文で意訳したのだ。

このアルバムに出会ったのは小学校6年生の頃。リーダーのキーボーディストであるキース・エマーソンに憧れて、児童館のエレクトーンにおもちゃのナイフをブッ刺していた時だ。小6はギリシア哲学も漢詩も理解するわけもなく、二つの言葉の区別がつかなかった。にもかかわらず、なぜか両方の言葉を座右の銘としてしまった。

小学校卒業の間際、「全校だより」で「卒業生が在校生の送る言葉」を書かされた。その時に、

「少年易老学難成。今になってそう思う」

と書いた。座右の銘だからどうしても書きたかったのだ。すると保護者からクレームが。

「12歳が『老い易い』とは何事か!」

当時の保護者はおそらく30代。堪ったものではないだろう。40代の私が「今になってそう思う」。

話が変わるが、日本経済新聞の連載「プロムナード」で能楽師の安田登氏が興味深いお話をされていた(2025年1月17日夕刊)。「稽古は熟達を目指す」というタイトルで能の稽古について。

稽古でメモや録音を許されないことが多い。

理由は、稽古では忘れること(忘却)を前提としているから。

忘却したものは自分の中のリソースで埋める。(中略)リソースが蓄積されれば、師匠のマネできない自分の芸が現れる。

エレクトーンにナイフをブッ刺していた小6の時、私はキース・エマーソンになりたかった。もしくはイエスのリック・ウェイクマンになりたかった。とにかくプログレのキーボーディストに憧れていたのだが、どんなに練習してもそうはなれなかった。

だからギターも練習をした。レッド・ツェッペリンのジミー・ペイジになりたかったから。

でも、どちらもうまくいかない。どうやってもロック・スターのようにはなれない。

随分悩んだ。

が、今。

どっちつかずだが、どちらもそれなりに表現できるようになってきた。これも能の稽古でいう「リソース」に近いのではないか。師弟関係をつくらないロックの世界でも当てはまるような気がしたのだった。

なお、世阿弥はこんな言葉を残したと「プロムナード」では書かれていた。

命には終わりあり。能には果てあるべからず。

まさに「ARS LONGA VITA BREVIS」ではないか。

世阿弥の言葉も座右の銘に追加しておこうかな。

※

雑誌『モノ・マガジン』で「狂気の楽器塾」連載中。

2025年1月16日発売号は、第75回。

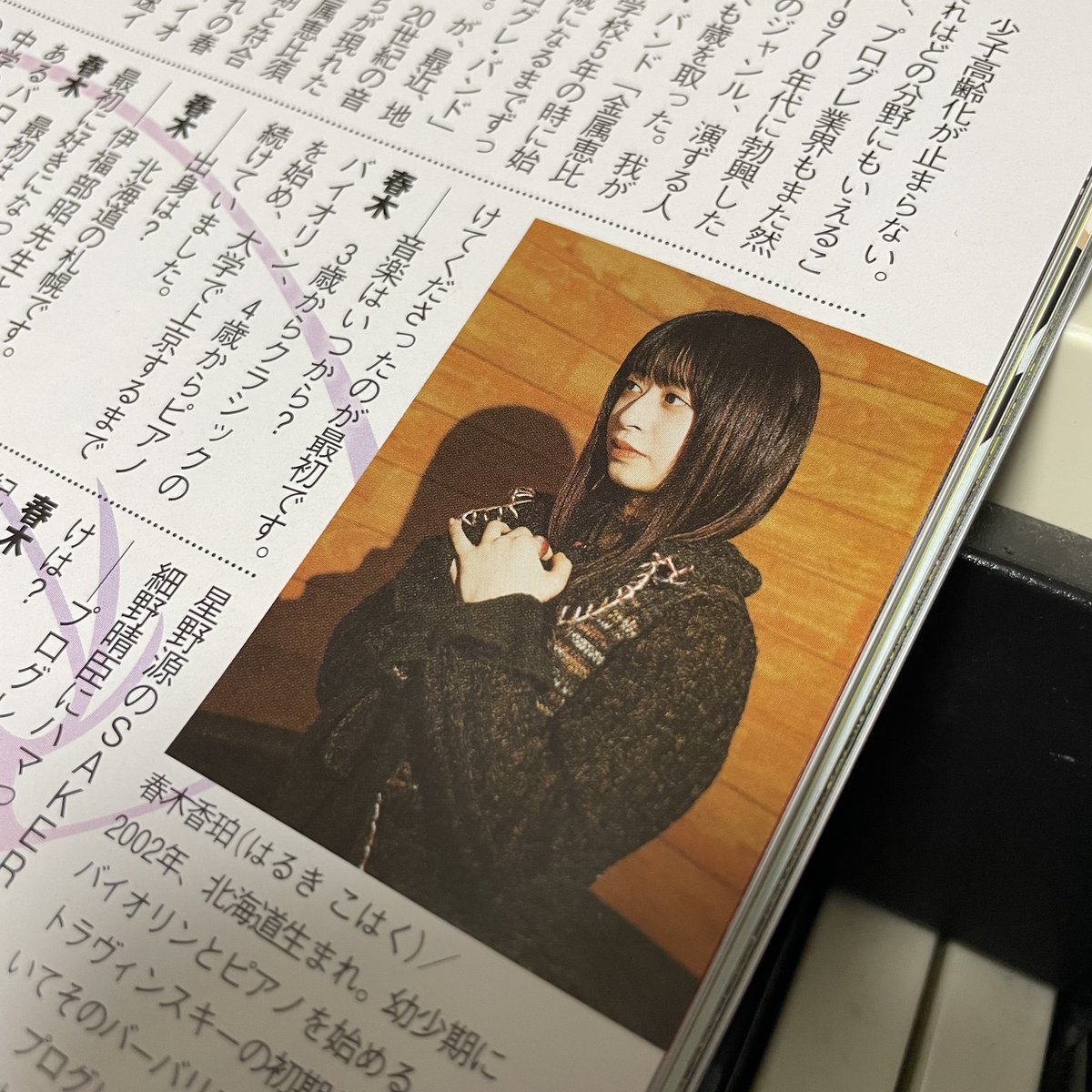

新メンバーに春木香珀(キーボード・バイオリン)を迎えた金属恵比須。

21世紀生まれの香珀に独占インタビュー!