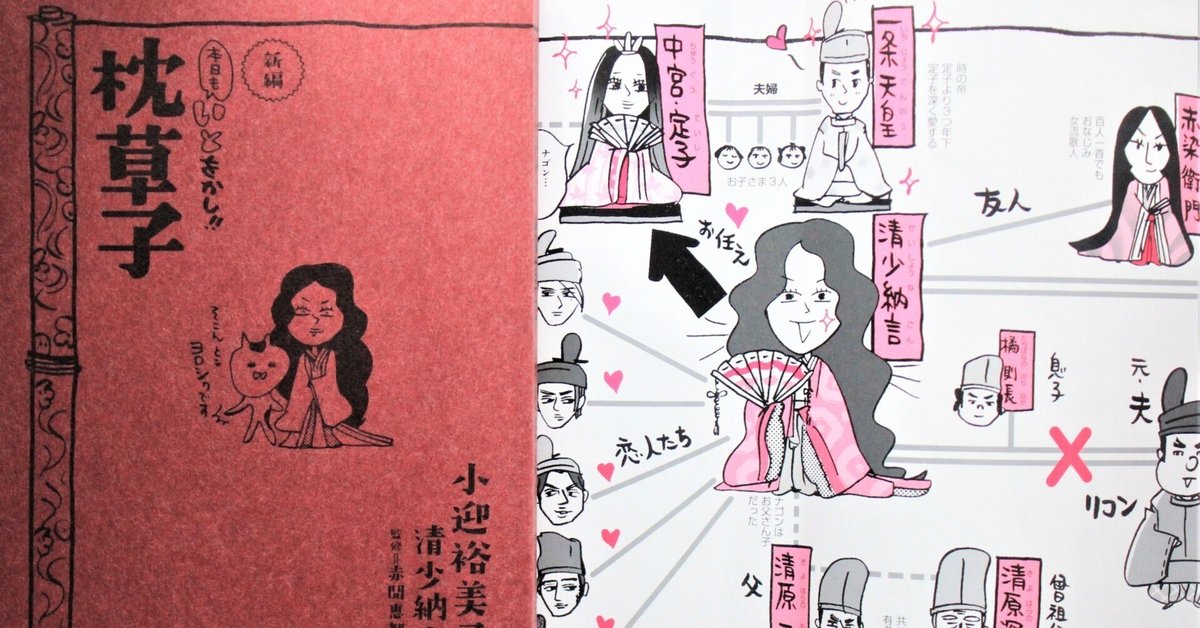

小迎裕美子『本日もいとをかし!!枕草子』

今回はこの本を紹介する。

爽快!ナゴンさん

「枕草子」の有名な段を思い切り現代風感覚に翻案したコミック。Web記事で一部紹介されていたのを機に買ってみたらたちまち大爆笑した。

この発想もまた「空から日本を見てみよう」のくもじい同様ブレークスルー的である。1000年前の古典で、学校授業の教材で、試験に出題される文章…そんな堅苦しさを一気に振り払う爽快感がたまらない。

良く言えば(?)豪快な、悪く言えばハチャメチャな、”ヘタウマ”を超越する絵柄や文字が見事にはまっている。なまじ端正な絵で描いてしまうと”古典教科書・試験イメージ”を払拭しきれず、かえって読者に伝わらないだろう。冒頭のリンク(amazonの商品ページ)で描かれているように、陽気ではっきり物を言い、自分の美意識を大切にする清少納言のキャラクターは紫式部よりもコミックにしやすいとわかる。作者の小迎さんは紫式部版(『人生はあはれなり…紫式部日記』)も手がけているが、Web記事掲載分を見た限りでは”はまり具合”の差が歴然としている。

この本では清少納言の愛称を”ナゴン”としている。「少納言」で一語だとあらかじめ知っている人はシャレとわかるけれど、知らない人はそのまま信じてしまうかもしれないでしょ!と、クスクス笑いながらツッコミを入れる。

念のため改めて。

「清少納言」とは「清原(出身家)の少納言」という意味の名前で、ナゴンで分けることは正しくない。あくまでシャレである。

貴重だった紙

大河ドラマの「光る君へ」では藤原道長の優れた面を描こうとしているが、この本に登場する道長は従来説通り権力欲ギラギラの悪相に描かれている。

さらに、この本では「枕草子」執筆に使われた紙の入手経緯にも触れられている。当時紙はとても貴重で、その多くは政務用に使われ、物語など文章を書く女性は近くにいた男性貴族からの提供を受けたとされている。ネタバレになるので詳しくは本をご覧いただきたいが、後年道長が、中宮彰子に読ませるべく紫式部に物語執筆用の紙を与えたというエピソードも、このコミックを読むとまた違った印象を受ける。清少納言と「枕草子」なくして「源氏物語」は生まれ得なかったのだろう。

しょーもない失敗続き…だからこそ

「枕草子」には、周囲の人たちの品のないふるまいに対する批判が容赦なく記されている。現代の”アルコールハラスメント”に相当する事例もあげられている。これはびっくり…というか、”アルハラ”という概念の普及は1000年ごしの懸案解決の動きという見方もできる。

ナゴンさんは小さい子供の可愛らしい仕草には目を細めるが、少し大きくなった子供が遠慮のないふるまいをしたり、母親が過度な子供自慢をしたりするとイライラが募る。現代ならば多忙な時の電話などに相当する”時間泥棒”的な人にも厳しい。

自慢話が多い…と紫式部も顔をしかめたという「枕草子」だが、ナゴンさんは自らの失敗もたびたびネタにしていて、小迎さんはそれをユーモラスに描く。1960年代に長谷川町子さんが描いたマンガを思い起こすエピソードもあり、本当に昔も今も変わっていない。

私は喉が弱く、話したり歌ったりしているとすぐにむせてしまうので、ナゴンさんがむせる絵にはドキッとさせられた。

自分も含めしょーもない人たちが日々しょーもないことでイライラしたり、悩んだり…だからこそ、不意に気づく美しいものや移ろいやすいものに心が動かされ、それを通じて”人の世の真理”を悟る。清少納言はそこに当時の一般人よりも敏感に反応して、なおかつそれを文字にして残す才と環境に恵まれていたのだろう。

もし現代の”あそこ”を見たら…?

ナゴンさんの美意識を紹介する「上品なもの」(あてなるもの)のページや、月夜の牛車のページを見て、私は現代の富良野をすぐに思い浮かべた。「冬は、いみじう寒き」とアゴを外している(?)ナゴンさんがサンピラーやダイヤモンドダスト、青空と霧氷、日暮れ時あかね色に染まりつつ空に浮かび上がる雪の十勝岳を見たら何と言うだろう。夏のラベンダー園を見たら何と言うだろう。「きしめく車(観光バス)に乗りて花見に来たるとつ国人ども、許し得ぬまま畑に入りて見騒ぐこそ、いとにくけれ」と書きそうである。

真のソウルメイト

詠歌コンプレックス

このマンガではナゴンさんの周囲にいる男性たちとの交流について多くのページが割かれているが、ハイライトはそれよりも断然

主・藤原定子(一条天皇中宮)との尊く麗しい関係

である。”香炉峰の雪”のエピソードをはじめ、いくつか取り上げられている。

定子は見た目たおやかで美しいだけでなく、知的で品がよく(おそらく声もきれいだったのだろう)、優しく、目配りが効く人。

このマンガを監修した平安文学研究者・赤間恵都子さんの著書「歴史読み枕草子 清少納言の挑戦状」では「栄花物語」など他の文献も取り上げつつ、定子の人柄についてより詳しく紹介している。

ちょっとネタバレ気味で失礼するが、マンガではナゴンさんが和歌にコンプレックスを抱いていることを定子さまに訴える場面が描かれている。父や曾祖父が著名な歌人なので、詠むならば人より優れたものでないと甲斐がない。大したこともない歌を得意気に詠み出すのは父に申し訳ない、と。

歌よむと言はれし末々は、すこし人よりまさりて、「そのをりの歌は、これこそありけれ。さは言へど、それが子なれば」など言はればこそ、かひある心地もしはべらめ。つゆとりわきたる方もなくて、さすがに歌がましう、われはと思へるさまに、最初によみ出ではべらむ、亡き人のためにもいとほしうはべる。

それを聞いた定子さまは笑顔で

「そういうことならもう、詠めとはいわないわ!」

と、ナゴンさんの心境に理解を示す。(詠歌御免)

しかし定子さまは無条件に詠歌御免としたのではない。マンガでは割愛されているが、赤間先生の本によれば、庚申待ちの夜にひとりだけ詠歌に参加しようとしない清少納言を見かねて、定子は詠むように優しく促したという。

元輔が後といはるる君しもや今宵の歌にはづれてはをる

その人の後といはれぬ身なりせば今宵の歌をまづぞよままし

現代の二世タレントやスポーツ選手に、これほどの気概をきちんと持っている人がどれほどいるだろうか。

マンガでも詳しく描かれている「雪山の賭け」のエピソードからもうかがえるように、定子さまはナゴンさんが一見謙遜家のようでいながら、気づかぬままに調子に乗って天狗になる性格ということをよく承知して、他の女房たちに疎まれないよう、かつ本人のプライドを損ねないよう、細やかな心遣いを欠かさなかった。

ナゴンさんは恋するように定子さまに仕えたが、定子さまもまたナゴンさんを女房たちのリーダーと認め、厚い信頼を置いていた。それは仕える者として、どれほど心強かっただろう。

主からの”贈りもの”

定子は父の関白・藤原道隆が病没した後、諸事情により一旦内裏を離れ、落飾して出家の意を示す。この時、一条天皇との最初の子(脩子内親王)を懐妊していた。清少納言は政局に巻き込まれることを避けるため里帰りして「枕草子」の執筆を進める。

しかし定子は一条天皇からの愛情深く、内親王出産後帝の望みにより還俗して再び参内、第ニ子(敦康親王)を授かる。二人にとって待望の皇子だった。

この時定子が真っ先に頼りたかった人はもちろん清少納言だが、彼女は女房たちとの暗闘に懲りていて、すぐには参上しなかった。定子はかつて清少納言が望んでいたものを覚えていて、それを送ってくる。最後は御みずから花びらに思いをしたため、意気に感じた清少納言は友人・源経房にも勧められて復帰する。

定子は清少納言に具体的な物だけでなく、心の贈りものまでしかるべき時に届けたのだろう。マンガでも丁寧に描かれている。すてきなお話で、読んでいて胸温まる。

別れを超えて

定子さまとナゴンさんの麗しい主従関係は定子さまが崩御するまで続いた。小迎さんは永遠の別れをあえてサラッと描いているが、だからこそ目頭が熱くなった。

実家の焼失、母の薨去など、定子の周りで次々と不幸が起こる。一条天皇に会うと、清少納言にさえ見せなかった弱音を吐く。3人目の子を身ごもっていたが、お産には耐えられそうにないと悟ったのか、帝に遺言となる3首の和歌を託す。帝と幼い2人の子、そして母を知らずに生まれてくるだろうお腹の中の子の今後を案じつつの最期であった。

「枕草子」には主・定子の崩御について一切言及されていないが、お隠れあそばされたと伝えられた時、清少納言はおそらく一生分の涙を流しただろう。しばらく放心状態だったか…。

しかし、いくらか落ち着いてきたら

「これほどすばらしいお后さまがいらっしゃったということを書き残しておきたい」

と思い立ち、再び筆を取り、「枕草子」に書き連ねていったのだろう。書くことがすなわちセルフグリーフケアだったと想像する。

花や星、夜明けや日暮れの美しさ、可愛いものを愛でる楽しさは昔から綴られているのに、人格の美しさはどうして具体的に綴られないのだろう?と思っただろうか。露悪的なことは自分も含めて、すぐ書きたがるのに…。「枕草子」にはその反省まで含まれているように思える。

ナゴンさんはこの主に出会えたことが生涯最高の幸せだったろう。それが1000年後まで残り、マンガのネタにまでされることも。

前回の記事でも言及したが、定子は生まれた時から両親により生涯のコースを決められて、最後までその道を生き切った人。現代ならば途中で”お母さん娘をやめていいですか”になりかねないところ一度も踏み外さなかったのは、他の選択肢がない時代とはいえ、稀有な才能と言える。

影の教育係?

赤間先生の本では定子崩御後の清少納言について、確証はないとしつつ、定子の遺児脩子内親王に仕えていた可能性をあげている。「枕草子」の完成は定子崩御後しばらく過ぎてからという点に着目している。

私もこの説を支持したい。そうであってほしいという願望以上に、現実的事情もあるだろう。執筆の継続には自らの生計を立て、紙など必要な物を安定して確保することが必要不可欠である。書き始めた頃自分に紙を与えてくれた人たちは、もう全て世を去っている。

もし、しばらくの間脩子に仕えていたとすれば、”教育係”的な立場になっただろう。「母君のように麗しく、すばらしい人格のお方にお育ちいただきたい」という思いは人一倍だったはず。一方で、当時の政局に鑑みてあまり大っぴらにはできなかっただろう。定子のときとは逆に、一切記録には残さないでおこうと考えたか。

この説を取れば「紫式部日記」における清少納言批判も、また違った意味合いを帯びてくる。

「亡き夫のハデハデな装束での参詣の話は、そりゃちょっとムカつくけれど、今更どうでもよいこと。そもそも私と結婚する前だし。それよりもあんなあやふやな漢字の書き方や知識で、他人に勝ちたいとしか思っていない浅はかな人が内親王さまに教えているというのはどうなのかしら。まあ、他のお宅のことだけれど、彰子さまや、生まれたばかりの若宮さま(敦成親王・後一条天皇)のことを思えば、放ってもおけないわ。」

…とならないだろうか。ドラマでは現時点で若く青臭い紫式部の姿が描かれているが、年齢を重ねて社会的にふるまう知恵を身につけた紫式部ならば、過去のことよりも現在進行中の懸念のほうを重く見ただろう。

清少納言はそれを聞き流しつつ「枕草子」を書き上げ、脩子の成長を見届けて職を辞し、亡父の友人とされる藤原棟世を再婚相手とする道を選んだとすれば、良き晩年となったのではないか。

”引き立て役”にはしないで

「光る君へ」では藤原道長と紫式部をソウルメイトとして話を展開させているが、小迎さんのコミックや赤間先生の本を読むと、定子と清少納言こそが真の意味で”特別な絆を持つソウルメイト”ではないかと思う。おそらく、より史実にも近いだろう。

道長・紫式部ラインを軸にして物語を描くということは、ある意味「勝者の側からの歴史を綴る」ことでもある。今後出番が予定されている定子と清少納言の主従関係が軽く扱われ、”引き立て役”にされてしまわないか、ちょっと危惧している。