仕事を「疎結合化」デキる人(実践編2)

だいぶ時間が空いてしまいました。

そろそろ、みなさん自粛生活から復帰されているころでしょうか。わたしはまだ半自粛生活といったところですが、IT業務効率化のお仕事が、ぼちぼち再開しそうなので、改めてまとめておこうと思います。

リモートワークが上手く行っているチームは、仕事が「疎結合化」されている、という記事を以前書きました。

※ 疎結合ってなに?という人はこの記事から参照ください。

続いて、実践編(その1)として、まずは仕事を細切れのタスクに分解するという話を前回しました。

今回はもう少し話を掘り下げてみようと思います。

というのも、細分化は重要な要素ではありますが疎結合化の本質ではありません。細分化により基礎的な地盤はできます。しかし、それでも密結合が解消しない場合があります。なぜでしょう。。。

情報がタスクに対して切り離されていないのです。

情報をタスクから剥がす

これまでの仕事のやり方が体に染み込んでいると、なかなかこの考えが理解されないのですが、まずはイメージをしっかり持つことが重要です。

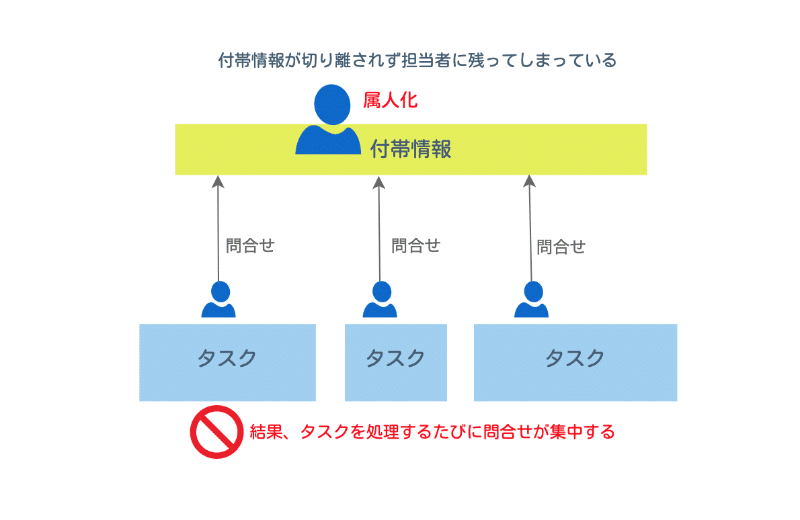

前回は、あくまで作業としてのタスクに限定した話でしたが、それに加えてタスクには、その背景や経緯だったり、実はよく観察すると色々な「付帯情報」が付いています。

重要なのは「タスク」だけでなく「付帯情報」をしっかりと細分化することです。

わたしはタスクや人から適切に「情報を剥がす」と言ったりします。

ここで言う情報とは、もっと極論してしまえば「記憶」です。

少し図解してみるので、実際の職場でのイメージを膨らませてみてください。

課題をより細かなタスクに細分化しましょう、というのが前回の話でした。

この時、"作業だけ" を単純に細分化すると、この付帯情報が取り残されてしまうことがあります。

作業は綺麗に分割されているようにみえます。ところが、実際に蓋を開けてみると、ここは○○さんに確認しないとわからない、この処理は重要だから、○○さんの承認が必要だ(もちろん業務上必要なプロセスなら構いません)といった、問い合わせが都度発生してしまいます。

この内容は最初に○○さんが受けた内容だから、経緯は○○さんに聞いてみないとわからないのよ。。。休日にも関わらず電話で業務連絡がいくなんてことも、うまく回ってない現場ではよくあります。

または、担当者が悦に入っているケースもあります。自分の重要さを認識したいのか、情報を適切に開示せず、みんな自分に聞かないと何もできない「あぁ、大変!」「私は仕事のキーマンよ!」といったふうな担当が鎮座していたりします。

いずれにせよ、タスクを各作業者に割り振っているといいつつ、そこに付帯している情報が特定の人に張り付いた状態で残ってしまっているのです。暫定的なレベルのものもあるので厳密にはひとまとめにはできませんが、わかりやすく属人化と言い換えても良いかもしれません。

これが、職場にある「密結合」の本当の正体です。

では、具体的にどのように情報をタスクから剥がせばよいのでしょうか。それには、大きく次の3つのサイクルを回すことが重要と思います。

1、情報は、取りに行かない

2、情報は、掴まない(手放す)

3、情報は、仕込むもの

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1、情報は、取りに行かない

タスクを完了するために、他人に聞きに行かなければ完了できないような形でタスクを切り出してはいけません。これが適切にできないと、結果として全ての作業を続けてこなすのと変わらない状態に戻ってしまいます。

作業分担や役割は決まっているのに、結局電話で聞かないと回らない、そばにいて声を掛け合わないと回らない、といった状態にある(つまり「密結合」状態にある)場合は、情報が細分化されずに、人の「記憶」に頼っている事が多いのです。必要な情報がタスクの外に残ってしまってないか検証してみてください。

他人に聞いては行けないということではなく、"聞かなくても完遂できる環境" が整っているか徹底的に検証する必要があります。

情報を取りに行かない運用を徹底するためには、情報を適宜仕込んでおくという準備が必ず必要になります。これは、3、情報は仕込むもの、で後述します。

2、情報は、掴まない(手放す)

キャッチ・アンド・リリースなどとわたしは呼んだりもします(笑)

先に、例を上げてみます。

(例)

「オンラインで赤い傘を注文したのだけど、青い傘に変更してくれないか?」という問い合わせがお客様からメールで来たとしましょう。

調べてみると、青い傘は品薄状態で、発送が赤い傘に比べて1週間遅くなってしまいます。

そこで、親切なコールセンターは一旦注文を保留にして、上記の内容が了承いただけるかお客様に確認をする必要があるという話になりました。

ところがいっこうに連絡がつきません。

これはお客様に寄り添っているようですが、結局お客様からの回答が得られるまで、ずーーっと仕事を抱えることになります。毎日電話連絡する、メールチェックをするなど、こういった追跡系のタスクを手放さないと仕事はどんどん嵩んでいきます。「出荷が遅れるくらいなら変更しなくていいわ!」というオチだった場合には、目も当てられません。保留してた分だけ赤い傘の出荷自体が遅延してしまうリスクもあります。情報を掴んだままでいて好転するケースというのは稀です。

ところが、手取り足取りお世話を焼いているような気持ちになるのです。仕事をしている気になってしまうので厄介です。

もちろんサービスレベルの問題(お世話焼きが高度なサービスになる場合もあるでしょう)なので、これが模範解答ではありません。ただ、疎結合化の観点からすれば、「ご自身でキャンセルして新たに青い傘を再注文してください。」と一報すれば終わりです。それ以降のタスクはありません。

青い傘の在庫状況や出荷予定日に加えて、赤い傘が出荷されてしまうので、キャンセルするのであればそれまでにお願いします、などなど、可能な限り出戻らないよう追加情報を添えてあげればより親切です。

*

本来であれば完了にできるはずのタスクを追跡してしまう。それによって仕事している感を装っているタスクがないか要注意です。お客様相手だけではなく、社内の上司に対してのタスクなどにもこういった、ご奉仕追跡がないか注意深く見張りましょう。

できるだけ、仕事や人、モノについて「追跡」するのを辞めましょう。

いったん手放すのです。

なにかあれば、改めてその時に向こうから連絡を入れてもらったり、改めてタスクが浮上するように設計しましょう。

そして、タスクが再浮上したときに、前回までの「情報」がスムーズにそして「自律的に」引き継げるよう、3、情報の仕込みが必要になってきます。

3、情報は、仕込むもの

1、情報を取りに行かない。2、情報は掴まない。いずれも、大事なのは情報の「仕込み」だという結論になりました。

そうです。もっとも重要なのは情報の「仕込み」です。

細分化して、そのタスクを処理する時に必要な情報を仕込むこと。こうすることで、作業が中断されても、自律的に出戻りなく作業が細切れの状態で再開できるようになるでしょう。

タスクを手放しリリースする際には、必要な情報を仕込んだ上でタスクをリリースするのが重要なのです。そうすることで、それが再度タスクとして浮上したときに、以前のタスクがそのまま継続できるでしょう。

職場にはタスクが溢れています。

その中には、単純に一度完了したらおしまい!のものもあれば、2のようにいったんリリースして、あとで再浮上するものもあります。再浮上するかもわからないものもあります。

それら「全て」に情報を仕込んでおくのです。

プログラミングであれば、それはコメントかもしれません。

わたしのようなプロジェクト管理を任とするものであれば、backlogのような課題管理ツールかもしれません。

コールセンターであれば、CRMの顧客対応欄かもしれません。

あらゆるタスクに対して、次に起こった時に、そのタスクがその情報を読むだけでスムーズに継続処理ができるか?という観点で、全ての情報を適切に仕込んでください。

そうです。思ったより大変です。

だって、そんなに一生懸命に情報を残しても、一生だれも見ないかもしれないのです。

でも、それでよいのです!

一生、日の目をみなくてもいいのです。見た時に、そこからどれだけスムーズに自律して(出戻りせずに)タスクが継続ができるか?ということが重要なのです。

この一手間を決して惜しまないでください。

この手間に見合ったフィードバックが必ず得られるはずです。なぜなら、仕事がこれにより疎結合化するからです。

*

しかしながら、非常に手間のかかる作業であることは事実です。初回のnoteで、疎結合化にはコストがかかる、と言ったのはこのためです。なので、事業規模が小さかったりする場合は、反って疎結合化にこだわらず、密結合の状態を維持したまま、口頭でアナログにタスク管理するほうがよほど効率的な業務も当然あります。

しかし、事業規模や複雑性が増すほどに、密結合のタスク管理には限界がきます。その限界点を見誤らないように注意しましょう。そのタイミングは一瞬でやってきます。

疎結合化されたタスクは作業の手間への影響が少ないので、規模に対してかかる手間をグラフにすると、密結合なままのタスクに比べてゆるやかなカーブを描くはずです。

事業規模が小さくまだ余裕があるうちに、疎結合化への業務設計と検証をすすめましょう。

「記憶」より「記録」

これは個人のタスクにも実は当てはまります。ここで言う情報とは「記憶」です。そして記憶は忘れるものなのです。

一つの作業を一連の作業として一気に進めるのであれば、「脳内に覚えておく」というのが最速です。これは間違いありません。

ところが、近年のタスクの複雑さから、作業を一連のタスクとして一度に進められることは稀です。人間の脳でどうこうできる許容を遥かに凌駕した情報に社会は溢れているのです。数十年前と情報のありかたが根本から変わっているからです。そんな中にあって、タスクと記憶が適切に分離されていないと、結局付帯情報はあなたの「脳内の記憶」にしか残りません。

チームワークが苦手な人ほど、自分の「脳内の記憶」に頼ろうとします。記憶力がいいから大丈夫!メモるまでもない。口頭で、後でやっておいて。。。たとえそれが、電話を一本する、程度の些細なものであるにせよ、複雑化した組織の中ではこの些細な記憶が何百も何千にもなり、それらが互いに影響しあっているのです。

「記憶」に頼らず「記録」しましょう。

人間の記憶はわりとお粗末です。すぐに忘れます。忘れるから作業が出戻るのです。余計な質問を他人に対して何度も何度も繰り返すのです。記憶をタスクから分離させ、しっかりと「記録」することは能力の問題ではなく、あなたの責任の問題なのです。

つづく

前へ ◀ | 0:はじめに | 1 | 2 | 3 |▶ 次へ