教科書から消えた語句――ワールシュタットの戦い

世界史講師の伊藤敏です。

さて、2022年に高校社会科は大きな転換点を迎えました。

この年から、2018年に改訂された高等学校指導要領にもとづき、社会科の科目に大きな変更が生じたのです。

世界史における主な変更点は、

⑴ 世界史A・世界史Bの廃止

⑵ 世界史Aと日本史Aに代わる「歴史総合」、世界史Bに代わる「世界史探究」の設置

です。

この措置にともない、当然ながら教科書も大幅な変更がなされます。

実際に手に取ってみると数々の変化に驚かされますが、

なかでもやはり目につくのが用語の新たな扱いです。

新しい世界史探究(以下「探究」と呼称)の教科書では、従来の世界史B(以下「B」と呼称)と比較して語句の表記が変わったもの、説明に変化が生じたもの、新たに加えられたもの、などが見受けられます。

とりわけ、これらと並んで、教科書から記述の消えた用語も登場します。

なぜその用語は消えることになったのでしょうか?

今回はそうした用語の一つである、「ワールシュタットの戦い」というものを取り上げて見ていきます。

では、はじまりはじまり~

1.「ワールシュタットの戦い」と教科書での扱いとは?

まずは従来の「B」の教科書をはじめとする、ワールシュタットの戦いの扱いについて見ていきましょう。

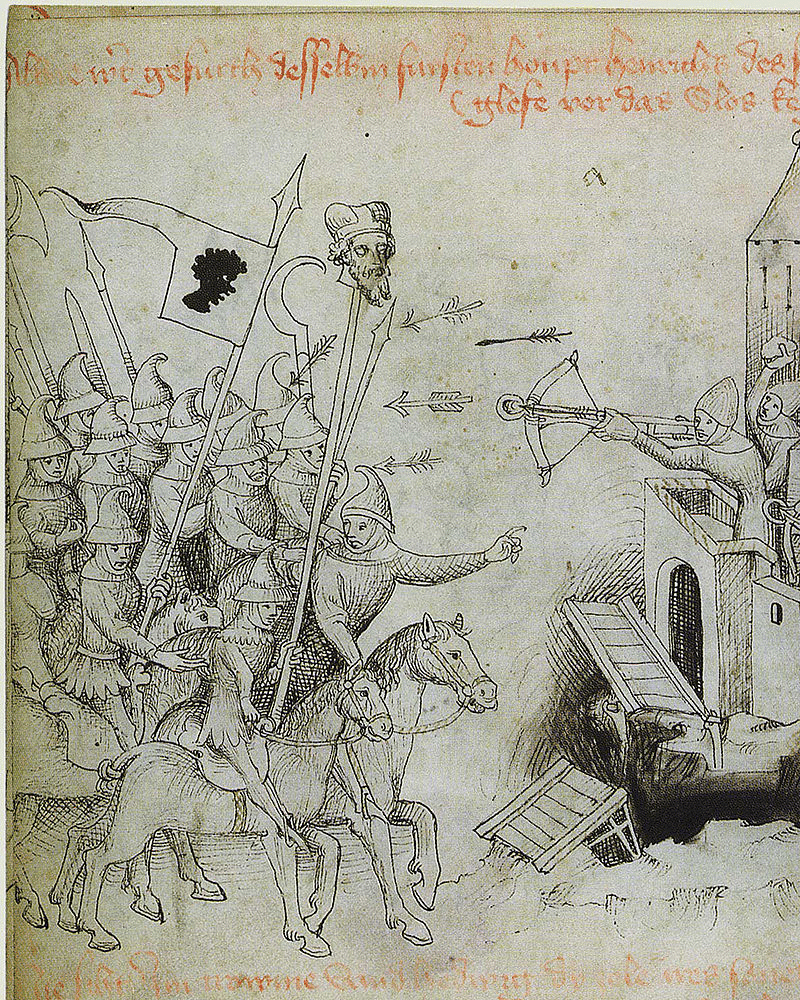

ワールシュタットの戦いは、1241年に東ヨーロッパに侵攻したモンゴル軍が、ドイツ・ポーランドの連合軍に大勝した戦闘です。

試しに山川出版社の「B」の記述では、

バトゥ〔※注:チンギスの孫で、当時のハンであったオゴタイの甥〕の率いる軍は西北ユーラシアの草原を制圧して東欧に侵入し,ワールシュタットの戦いでドイツ・ポーランド連合軍を破ってヨーロッパ世界をおびやかした。

と記されており、ワールシュタットの戦いは太字、すなわち重要語句として扱われています。

また、同じ山川出版社の用語集でも、

現ポーランド領のリーグニッツ近郊で,バトゥ率いるモンゴル軍がドイツ・ポーランド連合軍を破った戦い。

という説明とともに独立した項目として記され、その頻度は⑦(最頻出)とやはり重要語句として登場します。

しかし、同じ山川出版社の「探究」の教科書では、本文からワールシュタットの戦いの表記は消え、わずかにコラムで紹介されるの留まっているのです。

これは他の出版社から刊行された教科書でも概ね同じ傾向にあるといえ、

むしろコラムも含め完全に表記が削除されている(帝国書院など)方が多いとすらいえます。

ここまで読んでいただければ明白ですが、

現行の教科書における「ワールシュタットの戦い」の重要度は明らかに下がっていると言えるのです。

では、この変化が意味するものとは一体何でしょうか?

2.ワールシュタットの戦いと史実

さて、実はこの事態を予告するかのような記述が、旧課程の「B」でも見られたのです。

それは、教科書ではなく、用語集にありました。

用語集の「ワールシュタットの戦い」の項目をよく読んでみると、最後に

なお,「ワールシュタットの戦い」の存在を疑問視する説もある。

とあります。いかにも意味深ですね!

用語集の記述からは、ワールシュタットの戦いは存在しなかった可能性がある、とも読み取れます。

これは一体どいうことなのでしょうか……?

この点をはっきりさせるべく、史実におけるワールシュタットの戦いを掘り下げてみましょう。

史料におけるワールシュタット

まずはワールシュタットの戦いについて書かれた記録、すなわち史料における扱いについてです。

実はワールシュタットの戦いに直接言及するモンゴル側の記録はなく、

そのほとんどがヨーロッパ側の記録によるものです。

そのヨーロッパ側の記録のうち、今日ワールシュタットの戦いに関する情報の多くを依拠するのが、クラクフの司祭であったヤン・ドゥウゴシュ(1415~80)の手による年代記です。

このドゥウゴシュの年代記には、明らかな誤りや矛盾が含まれ、早くも19世紀よりその信憑性には疑問が持たれていました。ドゥウゴシュのワールシュタットの記述は、当時ヨーロッパで流布していた伝承に、今日失われた何らかの原典を参照としたものと考えられています。

ドゥウゴシュの年代記によると、記述に誤りは多いものの、ワールシュタットの戦場ではモンゴル軍による大勝に終わり、シロンスク公(当時のポーランドの実質的支配者)ヘンリク2世が戦死するなど大敗を喫した旨が書かれています。

ただ、「ワールシュタットでポーランドが大敗を喫した」という認識は、当時の西ヨーロッパでは広く共有されていたと言えます。

※余談ですが、用語集などでは、「ワールシュタット(ドイツ語発音に近づければ「ヴァールシュタット」)はポーランドのリーグニッツに位置し、この地に町Stattを建設したところ、多数の死体Wahlが出てきたことに由来する、と説明されることがありますが、これは俗説に近いものといえます。

戦場となったのは、現ポーランド共和国・下シロンスク県のレグニツァ(ドイツ語名リーグニッツ)近郊のレグニツキェ・ポーレ村です(別名とされるリーグニッツの戦いやレグニツァの戦いは、厳密には正しいとは言えません)。

ここで問題となるのはStattが「町」を意味するStadtではなく、「場所」を意味する言葉であるということです。また、Wahlにしても古高ドイツ語で「戦場」を意味するwælに由来し、これを総合すると、Wahlstatt(当時はWolstat)は「栄誉ある戦死を遂げた者たちの戦場」というニュアンスになります。

モンゴルにおけるワールシュタットの位置づけ

では、ここからはモンゴルの視点から、ワールシュタットの戦いの位置づけを見てみましょう。

大モンゴル国の2代君主であるオゴデイ・カアン(オゴタイ)は、甥のバトゥを総指揮官とし、征西を命じます。これは西北ユーラシアの征服を目的とした大遠征です。また、この遠征にはチンギスの諸子たちの子息らが参加し、帝国の将来を担う次世代に相応の経験を積ませる目的も併せたものです。

征西軍の総兵力は15万の騎馬兵だったとされ、バトゥはまず西ロシアのブルガル市を攻略すると、テュルク系のクマン(キプチャク)人を征服し、ロシア(ルーシ)諸侯国に侵攻します。

ロシア諸侯の大半を支配し、中心都市キエフ(キーウ)を破壊すると、この地で遠征軍の英気を養い、さらなる先を目指して遠征を続行します。これにより、バトゥは軍を率いて東ヨーロッパに侵攻します。

ここで問題となるのが、モンゴル征西軍の東欧侵攻に際して、バトゥは軍を2手に分けたということです。

バトゥ直卒の本隊はハンガリー方面に侵攻し、別働隊はポーランド方面に進軍します。この本隊と別働隊の人数比は明らかになっていませんが、別働隊の役割は本隊も含めた軍の糧秣の確保にあったようです(さらに言えば、このためワールシュタットの戦いにはバトゥは参加していません)。

となれば、ポーランドに侵攻した別働隊の規模は、ハンガリー方面の本隊より小さくなるのが必然的と言えるでしょう。

実際、ワールシュタットの戦いの2日前に、バトゥ率いる約7万の軍勢が、ハンガリー王ベーラ4世率いる約8万の大軍にモヒの戦いで大勝し、ハンガリーのほぼ全土を一時的に征服しています。

モヒの戦いはモンゴルや『元史』などの歴史書にも言及があり、かつ征西軍の主要ルート上に位置することから、その戦略的・政治的な重要性はワールシュタットの戦い以上であることは明白です。

したがって、ワールシュタットの戦いは、モンゴルにとっては軍の物資確保に奔走していた別働隊が参加した戦闘(場合によっては略奪)のひとつにすぎず、その性質は局地戦を大きく出るものではないと考えられます。

総括すると

ワールシュタットの戦いは、モンゴルの別働隊の接近に、シロンスク公ヘンリク2世を中心とするドイツ・ポーランド連合軍(主力はあくまでポーランド軍であったと目される)が衝突した戦闘です。

ですが、その実態は詳細に明らかにはされておらず、

また戦闘の規模や位置づけも、その知名度を考えると決して大きなものとは言えないものです。

征西の戦略的な影響力などを考えても、より重点が置かれたのはハンガリー方面の遠征であり、そうした観点ではモヒの戦いの重要性がより高いと考えるべきでしょう。

3.なぜワールシュタットの知名度は大きくなったのか?

このように決してその役割が大きかったと言えないワールシュタットの戦いですが、ではなぜその知名度が大きくなったのでしょうか?

そのひとつの理由として考えられるのが、当時の西ヨーロッパにおけるローマ教皇と神聖ローマ皇帝の政治闘争です。

1241年という年に、神聖ローマ皇帝であったのはフリードリヒ2世でした(ローマ王位: 1212~50)。フリードリヒ2世は19世紀の歴史家ブルクハルトより「玉座の上の最初の近代人」と評された開明的な思想を持つ人物で、一連の政治闘争(一般に「イタリア政策」と呼ばれる抗争を含む)において、教皇にとっては手強い政敵でした。

このため、教皇庁や皇帝は、双方とも宣伝による運動を激しく展開します。

なかでもローマ教皇は、「タタール(モンゴル)人という異教徒の襲来は堕落した皇帝への神罰」であると、まことしやかに喧伝します。

さらには、その堕落の張本人たる皇帝フリードリヒ2世を「反キリスト」として非難したのです。

これにともない、「戦場」を意味したワールシュタットWolstatは、その被害の大きさからいつしか「屍の野」caedis locus(ラテン語)と解釈され、教皇側のプロパガンダ宣伝を補強することにもなったのです。

また、同世紀(13世紀)後半には、シロンスク公ヘンリク2世の死は殉死とされ、彼の母ヤドヴィガは聖ヘートヴィヒとして列聖されるに至ります。

この教皇と皇帝の政治闘争において大いに利用されたワールシュタットの戦いは、その後も歴史に名を留め、その歴史観は日本の教科書にまで影響を及ぼしたのです。

しかし、ワールシュタットの戦いは、必ずしも政治的な影響だけに留まるものではありません。

モンゴルのポーランド侵攻によりポーランドは荒廃し、また当時政治的分裂が続いていたポーランドの再統一に最も近づいた君主がヘンリク2世だったのです。そのヘンリク2世が志半ばで死去したことで、ポーランドの分断は続き、国土の荒廃も相まって、これが東方植民やドイツ騎士団の招聘といった事態を引き起こすのです。

* * *

今回はここまでです。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

* * *

参考資料など

※今回の内容はこちら ↓ の記事を参照としました。

https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/record/47538/files/CLIO_9_4.pdf

※また、ワールシュタットの戦いより大規模な「モヒの戦い」が気になったという方は、こちら ↓ も。第 III 部でモヒの戦いに焦点を当てました。

いいなと思ったら応援しよう!