【古代オリエント15】 アケメネス朝⑴ 〜帝国の創生〜

「古代オリエント」の最終章として,アケメネス朝ペルシアを3回に分けて取り上げます。

初回は,ペルシア帝国前史からキュロス2世による帝国創建,カンビュセス2世のエジプト征服までです。

アケメネス朝ペルシアは,同じオリエントの大国でも,エジプト王国やアッシリア帝国のような千年単位で時を刻んだ老成国家とは異なり…

東方の辺境に忽然と現れ,オリエント全土を一気に征服して超大国を築きながら,わずか220年で消滅してしまった謎多き国です。

また,ペルシアのある王は旧約聖書で「メシア(救世主)」と呼ばれるなど,その国家像も特異なものでした。

いかなる「帝国」であったのか,紐解いていきたいと思います。

1) 辺境地アンシャンの王国

イラン系アーリア人の一派ペルシア人がオリエント世界に流入したのは,前2000年紀の中頃と推測されていますが,記録として最古のものは,前9世紀のアッシリアの文献です。

一説に,当初はイラン高原西北部(のちのメディアの根拠地)に定着し,この地がアッシリア語で「パルスアシュ」と呼ばれていたため,パルスア(ペルシア)人と呼ばれるようになったとされます。

その後,後続のメディア人などがパルスアッシュへ南下する中,ペルシア人は押し出されてイラン高原西南部のアンシャン周辺へ移住します。

アンシャンは,前2000年紀には,スサとともにエラム王国の拠点の一つでしたが…

ザグロス山脈中の高原盆地にあたり,交通の便が悪い上,気候風土が厳しく農耕にも適さない不毛の地で,エラム人はあまり重要視していなかったようです。

ここにペルシア人が定住したため,前6世紀には,アンシャン周辺が「パルスアシュ(ペルシア)」と呼ばれるようになります。

ペルシア人は,最初のうち10の部族に分かれて農耕や牧畜を営んでいましたが,前675年頃,族長の一人テイスペス(チシュピシュ)が,覇権を握って王国を建てました。

当初は文化的優位に立つエラムを宗主国とし,アッシュル=バニパルがエラムを滅ぼす頃にはアッシリア帝国に服し,アッシリア滅亡後は,メディア王国の属国となりました。

2) キュロス2世の帝国創建

▶︎キュロスの生い立ちと台頭

アケメネス朝の初代王とされるキュロス(クールシュ)2世については,その事績の大きさに比して史料が少なく,わからないことが多いのですが…

あるギリシアの著述家によると,父はテイスペスの孫カンビュセス1世,母はメディア最後の王アステュアゲスの娘であったとされます。

この説に従うなら,キュロスはペルシア王の息子であると同時にメディア王の外孫でもあり,両王家の血を引いていることになります。

キュロス2世は,前559年,カンビュセス1世の後を継いでペルシア(アンシャン)王となります。

即位から数年経って(一説に前553年),キュロス2世は,宗主国であるメディア王国に反旗を翻します。

当初はメディア側が優勢でしたが…

ある時,メディア軍の司令官がペルシア側に寝返り,一気に形成逆転。キュロスは,前550年,王都エクバタナを攻め落として,メディア王国を征服しました。

このメディア征服をもって,一般にペルシア帝国(アケメネス朝)の建国とみなされています。

▶︎メディアと一体化した帝国

ダレイオス1世時代頃のペルシア軍兵士のレリーフ。

丸い帽子の2人はメディア人。他はペルシア人。

メディア人は官吏や軍人としてペルシア帝国の行政機構に組み込まれた。

辺境の一小国に過ぎなかったペルシアにとって,メディア王国を征服したことの意味は大きかったようです。

メディアの領土や制度基盤を受け継ぐことで,他民族を包含する広大な帝国を築くことができたのではないかという説が一つ成り立ちます。(これには諸説あり。)

のちのダレイオス1世の治世に至っても,ペルシア帝国の行政機構はメディア王国のしくみを引き継いでおり,帝国の要職にはメディア人が就くことが多かったとされます。

特にバビロニアでは,かなり多くのメディア人が官吏や軍人に登用されていました。

一方で,キュロス2世は,一時期メディア王の外孫としてエクバタナで人質生活を送ったため,メディア文化の素養を身につけていました。

そのため,早くにメディアの騎兵隊を掌握でき,征服活動にも成功したのではないかという説もあります。

また,キュロスは王都として新都パサルガダエを建設しますが,政治上の首都はメディアのエクバタナに置いており,旧メディア王国とのつながりは,やはり深かったようです。

▶︎オリエント世界統一へ

メディアの征服後,キュロスはアナトリアとバビロニアの二方面へ進軍します。

アナトリアでは,クロイソス王率いる西部のリディア(リュディア)王国と対峙し,アナトリア中部のカッパドキアで戦闘に入ります。

この時は,勝敗がつかないまま冬になったため,一旦停戦に入ってクロイソスはリディア本国へ帰還しますが…

大方の予想に反して,キュロス軍は一気にリディアへ攻め込み,前547年頃,首都サルディスを包囲して陥落させます。

キュロスは次の遠征に備えてペルシアへ引き返しますが,残った将軍たちは,アナトリア西岸のギリシア系植民市を次々に征服して,アナトリア全土を支配下に収めました。

この間,新バビロニアでは,ナボニドス王がおよそ10年もの間(前553〜543年),国政を皇太子に任せてバビロンを不在にし,アラビア北部のオアシス都市テマに滞在していました。

前539年,ペルシアの侵攻が迫る中,ナボニドスはバビロンに帰還しますが,時すでに遅く…

ペルシア軍は,北方からバビロニアの諸都市を征服しつつ進軍し,最後は王都バビロンを無血開城に追い込みます。

こうしてキュロス2世は,イラン高原からメソポタミア全域,シリア・パレスチナ,アナトリアにいたる広大な帝国を築き,エジプトを除くオリエント世界を手中にしました。

▶︎バビロニア支配とキュロスの死

バビロン入城後,キュロス2世は,新バビロニアの征服と支配に関する自らの事績を,マルドゥク神官に記録させました。

それが「キュロス2世の円筒印章(円筒形碑文)」と呼ばれる遺物で,発掘・解読されています(下の写真)。

バビロンのマルドゥク神殿跡から発掘された。

キュロス2世が自らの記録をアッカド語で刻ませたもの。横幅約22cm。

大英博物館所蔵/Wirestock - stock.adobe.com

この円筒印章にはキュロスの事績として…

バビロニア王(ナボニドス)が,マルドゥク神をないがしろにしたため,怒ったマルドゥク神は,キュロスを代理人としてバビロニアに使わし,勝利させた。

キュロスは,信仰を奪われた地域に神々の像を戻し,かつての信仰を取り戻させた。バビロンに捕囚されていた民を解放し,故郷への帰還と神殿の再建を許した。

といったことが記されています。

バビロン捕囚の解放(前538年)に関しては,旧約聖書でユダヤ人の解放として記され,キュロス2世は「善き王」として讃えられ,「メシア(救世主)」とみなされています。

ただ,実際にパレスチナへ帰還したユダヤ人は一部でした。

約50年に及ぶ捕囚生活により,既にバビロニアに基盤を築いていた人が多かったのです。

このように,征服地の伝統文化や宗教を尊重し,寛大さを示す統治姿勢は,その後のペルシア大王にも受け継がれていきます。

それは,多分に寛容さの自己演出であったと捉えられています。

その後,キュロスは,バビロンの統治を息子のカンビュセス2世に任せ,新都パサルガダエの建設を進めます。

この後のキュロスの行動については諸説ありますが…

一説に,前530年,中央アジアのスキタイ系騎馬遊牧民マッサゲタイの征服を目論んで遠征し,マッサゲタイの奇襲で命を落としたとされます。

キュロスの遺体は,故国ペルシアに運ばれ,パサルダガエに造営された墓に埋葬されました。

現在,パサルダガエの宮殿跡から近い「ソロモンの母の墓」と呼ばれる遺構が,キュロスの墓として有力視されています。

パサルガダエはペルセポリスの北東約90kmに位置する。

のちにアレクサンドロスがこの墓を訪れたという記録が残る。

3) カンビュセス2世のエジプト攻略

前530年のキュロス2世の没後,長男でバビロン王だったカンビュセス2世がペルシア帝国の第2代大王に即位します。

紀元前525年,カンビュセスは,未征服地として最後に残された大国エジプトの遠征に舵を切ります。

当時のエジプトは,サイスを根拠地としたリビア系の第26王朝が支配していましたしたが,カンビュセスは,ファラオ・プサメテク3世を追放してエジプト全土を征服し,版図に加えます。

もともと陸軍国家であったペルシアにとって,砂漠の果てに位置し,海軍力も兼ね備えたエジプトの攻略は困難でしたが…

アナトリアのギリシア系植民市を支配下に収め,エジプトの同盟国だった海洋国家キプロスがペルシア側に寝返えるなど,ギリシア人によって海軍力を増強しており,それがエジプト攻略の背景にはありました。

カンビュセスは,自らの称号に「上下エジプトの王,ラー・ホルス・オシリスの末裔」を加え,第27王朝のファラオとして即位します。

しかし,その後,エジプトを起点とした西部オアシスや南部ヌビアなど,アフリカ各地への遠征はことごとく失敗に終わり,これがカンビュセスの求心力に大きく影響しました。

カンビュセスは,3年間エジプトに滞在したのち,前522年,ペルシア本国への帰還の途上,謎の死を遂げます。

カンビュセスの近衛兵として随行していたダレイオス1世は,のちに自らの碑文で,カンビュセスの「自殺」をほのめかす記録を残しています。

が,その動機に乏しく「暗殺」の可能性も指摘されています。

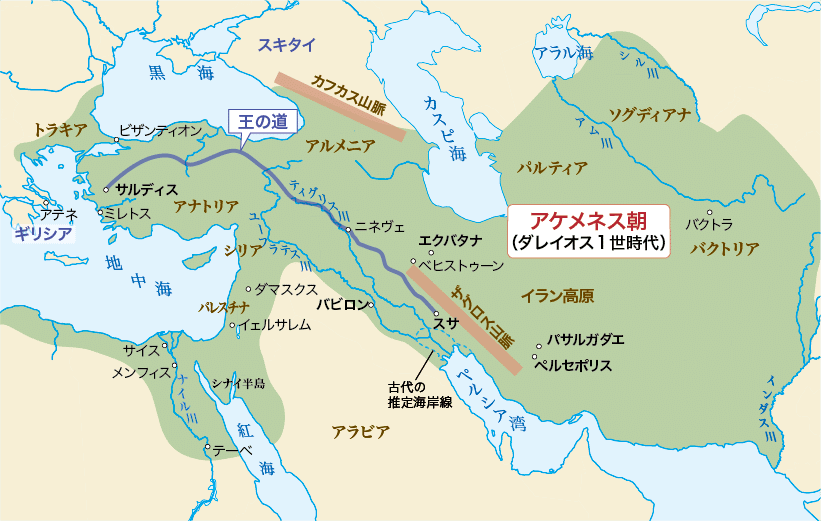

バルカン半島のトラキアやインダス川流域を除いて,

ほぼカンビュセス2世の時代までに達成されていた。

《参考文献》

▶青木健著『アーリア人』(講談社選書メチエ) 講談社 2009

▶青木健著『ペルシア帝国』(講談社現代新書) 講談社 2020

▶︎阿部拓児著『アケメネス朝ペルシア』(中公新書) 中央公論新社 2021

▶︎小川英雄・山本由美子著『オリエント世界の発展』(世界の歴史4) 中央公論社 1997

▶︎バリー・J・バイツェル・船木弘毅監修,山崎正浩 他翻訳『聖書大百科 普及版』創元社 2013

★次回「古代オリエント16 アケメネス朝⑵ 〜世界帝国の完成者〜」