アッシリア史 補筆 〜王の事績簿 & 帝国の構造〜

過去3回のアッシリア史の記事では,おもにオリエントの国際関係を背景とした王朝の興亡を,年代順に書き連ねました。

かなり端折ってはいますが,それでも登場する王が多く,また,何度も同じような戦争が繰り返され,整理しないとよく分からないと思います。

一方で,帝国の社会・経済のしくみなど,興亡史だけでは扱えない内容が残ってしまいました。

この「補筆」では,覚書程度に,上記の内容について整理・捕捉しておきたいと思います。

1) おもな王の事績簿

世界史教科書に登場するアッシリア王は,アッシュル=バニパルだけ(しかも写真キャプションのみ)ですが,過去の記事でご紹介した王11人の事績を,以下に概略だけまとめます。

《古アッシリア時代》

▶シャムシ=アダド1世

○在位:前1813〜1776頃/第39代

○セム語系アムル人の王。アッシュルを征服し王位を奪う。

○メソポタミア北部一帯を支配。

○バビロン第1王朝のハンムラビ王が臣下の礼をとったとされる。

《中アッシリア時代》

▶アッシュル=ウバリト1世

○在位:前1363〜1328/第73代

○アッシリア中興の祖とされる。

○ミタンニ滅亡後,メソポタミア北部に勢力を伸ばす。

○バビロニア王に娘を嫁がせ,バビロニア王位継承などに干渉。

▶トゥクルティ=ニヌルタ1世

○在位:前1243〜1207/第78代

○中アッシリア時代の最大版図を達成。

○バビロニアに侵攻して王を捕囚。一時,バビロニアを直接支配。

▶ティグラト=ピレセル1世

○在位:前1114〜1076/第87代

○アッシリアの勢力を回復。アラム人流入に対応して西方遠征。

○バビロニアに侵攻し,バビロンを焼き払う。

※ 治世末期に大飢饉 →アラム人が大量に流入。

《新アッシリア/先帝国期》

▶アッシュル=ナツィルパル2世

○在位:前883〜859/第101代

○失われたアッシリアの領土を回復。

○バビロニアの征服には至らず。

○新都カルフ(ニムルド)を建設して遷都。

▶シャルマナセル3世

○在位:前858〜824/第102代

○ユーフラテス川大湾曲部のアラム国家を征服し,領土を西方へ拡張。

○シリア諸国やイスラエルを服属させ,ウラルトゥにも遠征。

○バビロニアの内戦を鎮圧し,バビロニア王と友好条約を結ぶ。

《新アッシリア/帝国期》

▶ティグラト=ピレセル3世

○在位:前744〜727/第108代

○シリア・パレスチナを征服し,ウラルトゥやメディアを撃破。

○バビロニアの王権を奪い,バビロニア王を兼任。

○征服地の大量捕囚を本格化 →属州化

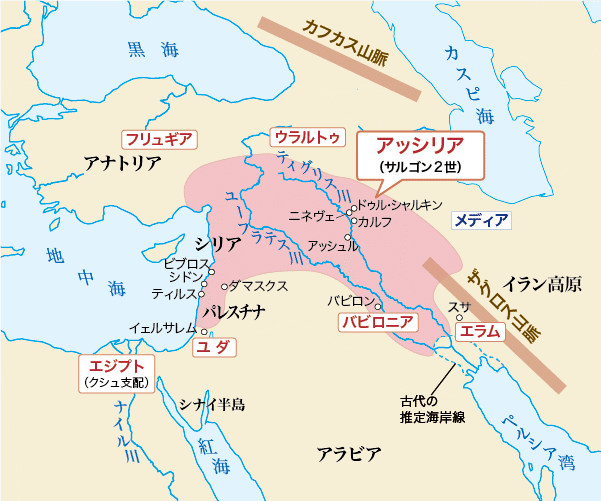

▶サルゴン2世

○在位:前721〜705/110代

○シリア・パレスチナの反乱を鎮圧し,イスラエル王国を滅ぼす。

○新都ドゥル・シャルキンを建設して遷都。

○カルデア人に奪われたバビロニア王位を奪回。

○新アッシリア帝国の領土拡大をほぼ完成。

▶センナケリブ

○在位:前704〜681/第111代

○ドゥル・シャルキンを放棄しニネヴェに遷都。

○ユダ王国を攻撃。イェルサレムを包囲して降伏させる。

○バビロンを破壊し,バビロニア王となる。

▶エサルハドン

○在位:前680〜669/第112代

○バビロニア王を兼ね,バビロン復興に努力。

○反アッシリア勢を扇動するエジプト第25王朝に遠征。メンフィスを占領し下エジプトを支配下に →世界帝国。

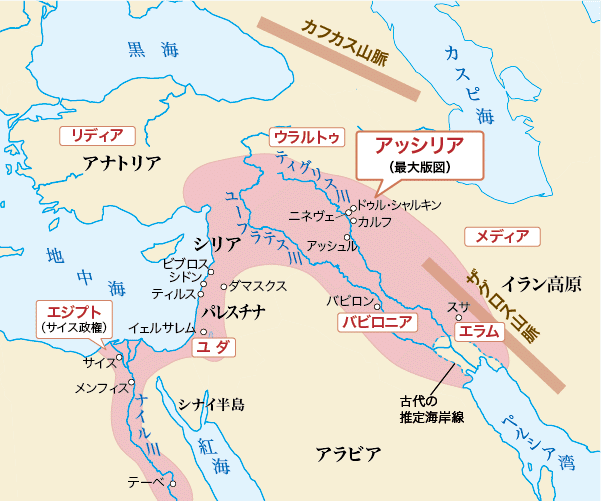

▶アッシュル=バニパル

○在位:前668〜627/第113代

○下エジプトを奪回したエジプト第25王朝に遠征。テーベまで占領してエジプト全土を手中に。

○兄のバビロニア王が反乱 →バビロンを陥落させ勝利。

○エラムの首都スサを破壊 →エラム王国滅亡。

2) 帝国支配の構造

ここでは,新アッシリア時代の帝国支配のしくみを,過去の記事で扱えなかった内容を中心にまとめておきます。

■ 大量捕囚(強制移住)政策

古代オリエントにおける征服地の大量捕囚は,エジプトやヒッタイトにもみられますが,新アッシリアにおけるそれは,帝国支配の手段として非常に大規模で組織的なものでした。

アッシリア帝国の捕囚政策は,特に前8世紀後半のティグラト=ピレセル3世の治世以降,本格化しています。

新アッシリア時代だけで157件,約122万人に及び,人口動態や文化にも影響が及びました。

捕囚政策の目的は以下のようなことです。

▶︎旧支配層を根絶やしにして反乱の芽を摘む。

▶︎兵士や職人,労働者を主要都市に供給する。

捕囚民の多くは,アッシュル,ニネヴェ,カルフなどの都市に集められ,都市の建設や防備などに従事させられました。

また,捕囚後,住民不在となった土地には別の地域から捕囚民を植民させ,土地の荒廃を防ぎました。

この政策は,のちの新バビロニア王国による3度に渡るヘブライ人大量捕囚(バビロン捕囚)に引き継がれます。

■ 行政のしくみ

▶︎「アッシュルの地」と属国

新アッシリア帝国の統治領には,2つの種類がありました。

一つは,アッシリアが直接統治する固有の領土「アッシュルの地」で,複数の行政州(属州)に分けられ,州ごとに行政長官が置かれました。

行政長官は,それぞれの州都に宮廷と行政組織を持ち,帝国の政策に従って州を管理しました。

もう一つは,アッシリアの宗主権を受け入れた属国で,一定の自治を保ちながら,アッシリアの帝国戦略に協力し,貢納を義務づけられました。

属国の王はアッシリア王との間に宗主権条約を交わし,アッシリアの宮廷に王族などから人質を差し出しました。

▶︎王室と宦官中心の中央官僚

帝国の中央行政の頂点は,王を中心とした王室です。

アッシリアの王は「最高神アッシュルの副王」とされ,建前上は,政治・軍事・宗教・司法において絶対的権威を持ちました。

しかし,実際に広大な帝国の運営にあたったのは,高度に発達した官僚組織でした。上層部の官僚たちは,帝国辺境の行政州の長官も兼任しました。

そして,この時代には,王に忠実な家臣として多数の宦官(去勢された男性臣下)が要職を占めるようになり,権力をふるいました。

前721〜705年頃,ドゥル・シャルキン出土。

宦官は髭のない姿で表現される。

ニューヨーク・メトロポリタン美術館所蔵

■ 帝国の通信システム

世界史教科書には,アッシリア帝国で整備され,のちのアケメネス朝などに引き継がれた「駅伝制」について言及があります。

「世界帝国」といわれるほどの巨大国家の運営には,中央政権と遠隔の属州・属国とを結ぶ通信インフラが欠かせないことは明らかです…

が,残念ながら,概説書レベルの邦語文献からは,この件についての記述を見つけることができませんでした。

Wikipediaに,海外の比較的新しい文献を参考にした記事がありましたので,そのリンクを下記に設置します。

この記事では…

▶書簡の運送に用いたのは,雄ロバと雌馬を交配したラバだったこと。

▶道路網を整備して,一定区間ごとに中継所(駅)を設け,リレー方式で騎手とラバを交代しながら運んだこと。

▶電信の導入以前には,中東における最速の通信システムだったこと。

などが記載されています。よろしければご参照ください。

《参考文献》

▶︎大貫良夫・前川和也他著『人類の起源と古代オリエント』(世界の歴史1) 中央公論社 1998

▶︎小林登志子著『古代メソポタミア全史』(中公新書) 中央公論新社 2020

▶︎前田徹他著『歴史学の現在 古代オリエント』山川出版社 2000