【2/5】「小医は病を治し、中医は人を治し、大医は国を治す。」の由来

前回は、「小医は病を治し、中医は人を治し、大医は国を治す。」という言葉の意味するところや、日本及び世界においてそのような考え方がどう扱われているのかについて見ていきました。

さて皆さん、ではこの、「小医は病を治し、中医は人を治し、大医は国を治す。」という言葉の由来について、ご存知でしょうか?

今日は、この言葉の由来について、一緒に歴史を紐解いてみましょう。

「小医は病を治し、中医は人を治し、

大医は国を治す。」の由来

さて、この、「小医は病を治し、中医は人を治し、大医は国を治す。」という言葉ですが、中国の古典的医療哲学や儒教・道教的な道徳観の中で徐々に醸成されて来た概念であることは確かではあるものの、言葉そのものの明確な初出原典は確認されていないようです。

とは言え、言葉そのものではなく、その考え方・概念の起源については、下記のような説があるようです。

古代中国の「医聖」、扁鵲(へんじゃく)

このような概念のルーツともいえる考えについて初めて述べたのは、紀元前5世紀頃に活躍した古代中国の伝説的な医師であり、医神格化された存在として「医聖」の一人としても並び称される、扁鵲(へんじゃく)だと言われています。

扁鵲自身は医学書・医療書を含む書物は残していないものの、その逸話や功績が、前漢時代の歴史家である司馬遷(しばせん)によって紀元前1世紀頃に編纂されたとされる歴史書『史記』の中に、「扁鵲倉公列伝」として記されています。

本名は秦 越人(しん えつじん)とされていますが、その医療技術の高さから、「扁鵲」という伝説の医療の神に由来する名で呼ばれるようになったようです。

この「扁鵲倉公列伝」や、扁鵲自身に関する記事はまた要望があれば別の機会にまとめてみたいと思いますが、今回は「小医」「中医」「大医」のルーツとなったエピソードについてのみご紹介することと致しましょう。

扁鵲とその兄についてのエピソード

扁鵲曰:「吾兄善治病者,病人無形,而病人不知其病,猶未見病,已去之矣。故吾兄名不顯於世。其次治病於初形,則名聞於鄉。其次治病於皮膚者,則名聞於國。至於我之所治者,病已深,而能起之,故我之名遠播於諸侯。」

扁鵲には兄が3人おり、いずれも医師であったとのこと。

扁鵲が語るに、

一番上の兄は、病気が形として現れる前にその兆候を察知し、病がまだ人々に気づかれる前に取り除くことができる。

そのため、兄の名は世間に知られていない。二番目の兄は、病が形として現れたばかりの初期に治療するため、名は郷里で知られている。

三番目の兄は、病が皮膚に現れてから治療するため、その名は国内で知られている。

扁鵲自身が治療を行うのは、病が深く進行してからであり、病人を救い上げるため、私の名は諸侯にまで広まっている。

とのことで、もっとも治療効果が目に見えやすいのは自分であるため、自分が最も有名になってはいるものの、実は兄達の方がより優れた医師なのである、と述べたと言います。

この時点では、「大医」の「国を治す」という最上位概念までは到達はしておらず、あくまで個人に焦点を当てた考え方ではあるものの、既に「治未病(未病(みびょう)を治(ち)す)」(日本においては「未病治」の順で表記される場合もあります)という思想、その重要性について扁鵲は気付いており、医師の理想像として後世に大きな影響を与えました。

古代中国の医療書『黄帝内経』

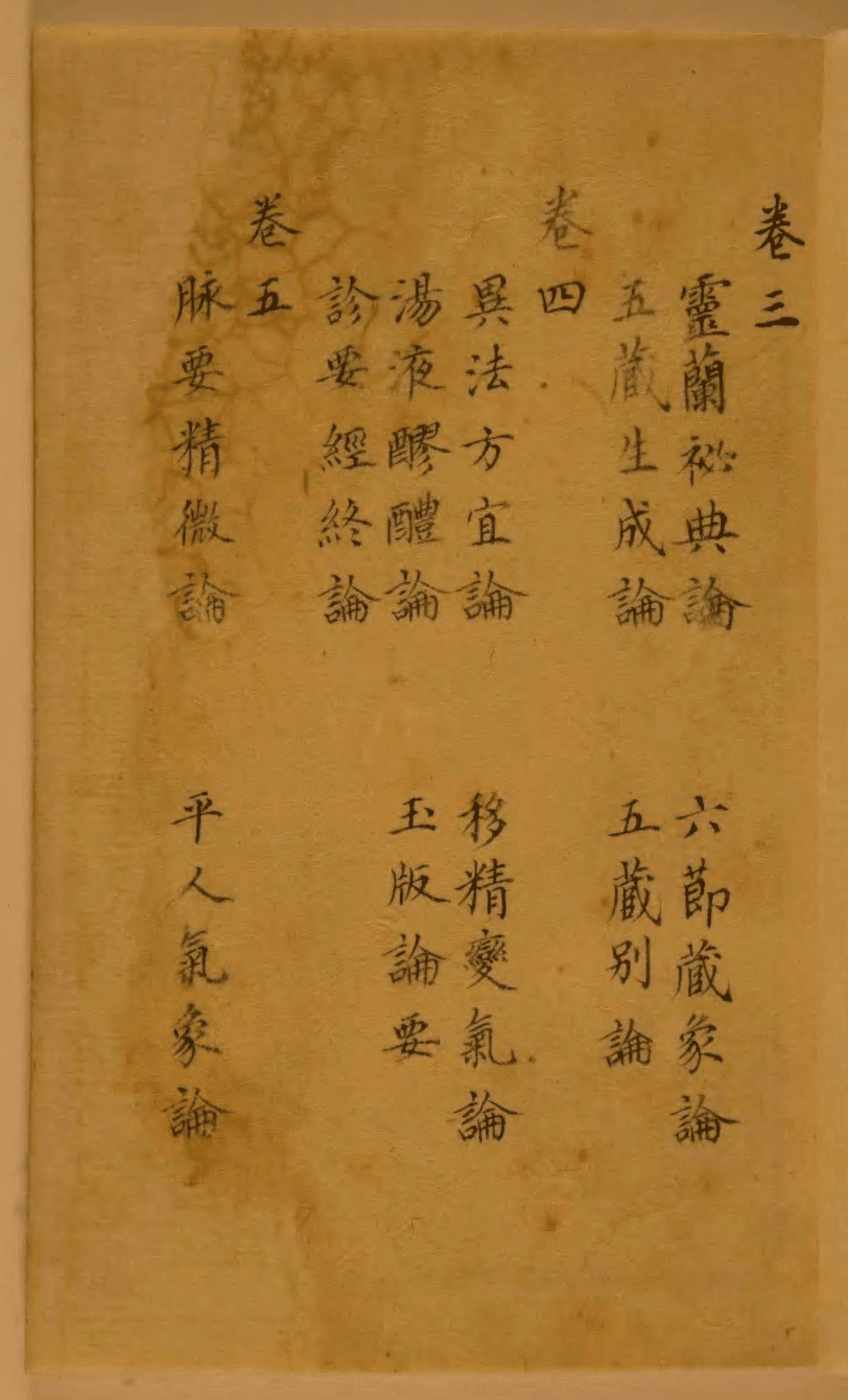

『黄帝内経』は、古代中国の医療書であり、現存する最も古い医療文献の一つと言われています。

紀元前4~3世紀頃に成立したとされ、健康や病気の本質、人体の働き、医療の倫理などが論じられています。

この中で、「治未病」の重要性についても以下の様に説かれています。

「聖人不治已病治未病、不治已乱治未乱」

(聖人はすでに発病した病を治さず、未だ発病していない病を治し、すでに乱れた状態を治さず、未だ乱れていない状態を治す)(筆者訳)

『黄帝内経』においても、「治未病」という考え方は個人の予防医療や健康管理を重視する内容として主に記されており、「大医」の「国(社会)全体を診る」というより広範な公衆衛生的な視点については、具体的な形で記述されているわけではありません。

ただし、『黄帝内経』には、個人の健康が自然や季節の変化と密接に関係しているとする考え方や、人と環境との調和の重要性が述べられており、このような考え方が、その後の儒教や道教の影響も受け、徐々に「大医」的な社会全体や集団の健康管理に繋がっていったものと解釈できます。

その後、個人の予防に資するためには環境・社会への介入も必要という考え方へと昇華

© 考える葦、考える医師、学ぶ医師┃The Thinking Reed, Learning Doctor

『儒教』の倫理観や『道教』の教えの合流により「大医」へ

上記、『黄帝内経』においては、まだ「治未病」という個人の予防医療や健康管理を重視する思想に留まっていました。

しかし、儒教の倫理観に基づく、医師の役割を家族や社会に奉仕するものとする見方や、道教の教えに基づく、自然との調和や、社会全体を見据えた健康維持の思想が統合されることにより、徐々に「大医は国を治す」的な発想が生まれてきたものとされています。

まとめ

さて、今回は、「小医は病を治し、中医は人を治し、大医は国を治す。」という言葉の由来について、皆さんと一緒に紐解いて参りました。

このような由来についてお読みになり、どのような感想を持たれましたでしょうか?

是非お気軽にコメント欄にてお知らせ下さい。

次回は、東洋医学を中心に発展したこの「小医は病を治し、中医は人を治し、大医は国を治す。」という考え方が、西洋医学においてはどのように取り扱われ、発展してきたのかについて見てみましょう。