リーダーシップスタイルの変遷からひもとく「適応型リーダーシップ 」とは ~なぜミネルバ式リーダーシップは最先端なのか~

こんにちは、Learner’s Learner代表の黒川公晴です。

今回は、先日Discover 21さんから出版させていただいた『ミネルバ式 最先端リーダーシップ 不確実な時代に成果を出し続けるリーダーの18の思考習慣』についてお話したいと思います。

このコラムでお答えする問い:

・ミネルバのリーダーシップはなぜ「最先端」なのでしょうか?

・リーダーシップにはどんな種類があるのでしょうか?

・他のリーダーシップと「ミネルバ式リーダーシップ=適応型リーダーシップ」はどう違うのでしょうか?

本を読んだ人やプログラム受講者からよく聞かれるこれらの質問に答えるためには、リーダーシップの歴史を理解する必要があります。このコラムでは、その変遷を追いながら、リーダーシップについて考えてみましょう。

リーダーシップとは

リーダーシップとは何でしょうか?

様々な研究や人材育成事業者がこの問いに答えていますが、要点を抜き出すと、リーダーシップとは「チームや組織の目標を達成するために周囲に影響を与えること」です。

リーダーシップには、「自分と他者」が存在し、集団には「目標」があり、その「目標達成に向けて集団を前進させる方法」が含まれます。肩書きに関係なく、リーダーシップは周囲に影響を与えることです。

「リーダーシップ」に関する考え方の歴史的な変遷

さて、ここに、「どのようにその役割を果たすべきか」とい問いが加わることで、様々な「リーダーシップ」理論が、時代の移り変わりとともに形を変えてきました。以下では簡単にその流れを紹介します。

1900年初頭【特性理論】 〜リーダーとは「生まれ持った資質」である〜

リーダーシップについての問題意識や研究活動は、特にアメリカでは1900年以降盛んに行われました。

その中でも「特性理論」は、リーダーになるために必要な固有の特性や資質を特定しようとする試みでした。この理論は「大人物理論」とも呼ばれ、偉大なリーダーたちはその特性を生まれながらにして有しているという前提で主張されました。

したがって初期の研究は、政治、宗教、軍事等の分野で優れた功績を残した偉人を対象に、彼等の偉業と人物像を分析することで、例えば以下のような資質を明らかにしていきました。

【特性理論が明らかにしたリーダー固有の資質】

公正性、正直さ、誠実さ、思慮深さ、公平性、機敏性、独創性、忍耐力、自信、攻撃性、ユーモアの感覚、社交性、協調性等

しかし、お察しの通り「生まれながらのリーダーしかリーダーになれない」という主張には無理があります。したがって特性理論以降のリーダーシップ研究は、個人の先天性ではなく、経験を通じて後天的に習得されていく可能性を考慮に含んだ動的なアプローチへとシフトしていきます。

1940年代〜1960年代頃【行動理論】〜リーダーとは「優れた行動」である〜

リーダーシップの行動理論は、「リーダーは後天的に作ることができる」という認識の下、「リーダーのどのような行動がリーダーシップの効果を高め、チームの成果達成を導きやすいのか」という問いで研究を進めました。

アイオワ大学が主導した「アイオワ研究」では、リーダーの行動類型を「専制型」、「民主型」、「放任型」の3つに分類し、民主型リーダーシップがメンバーの結束とモチベーション、リーダーとの信頼関係、作業の質などあらゆる点において最も有効であると結論づけています。

このほか「PM理論」は、社会心理学者である三隅二不二が1960年代に提唱したリーダーシップ行動理論ですが、リーダーシップを目的達成を重視するP機能(Performance)と関係維持を重視するM機能(M=Maintenance)とに分けて考えます。

P機能=成果を挙げるために:指示を出し業績を高める。納期を厳守させ進捗を管理する。規則遵守を徹底する等。

M機能=チームをまとめるために:メンバーを気遣う。積極的に声を聞く。メンバー間の対立に積極的に関与する。常にコミュニケーションを重視する等。

1960年代~1970年代【条件適合理論】 〜リーダーシップは外部環境に定義される〜

リーダーシップ条件適合理論は、1960年代の終わり頃から発展してきた新たなリーダーシップ論の潮流です。

条件適合理論は、特性理論や行動理論のように、リーダーにとって望ましい資質や行動を一般化する形で特定するのではなく、「全ての状況で効果を発揮する唯一・普遍的なリーダーシップ・スタイルは存在しない」という前提の下、「発揮すべきリーダーシップのタイプ」と「リーダーが置かれた状況」との関係を明らかにしようとする試みでした。

例えば「AさんはXという部署にいた時は優秀なリーダーとしてみんなに慕われていたけど、Yの部署に行った途端、ガクンと評判が下がってしまったよね」というケースはよく聞かれますが、条件適合理論はまさにこのことを真正面から受け止めてさらに考察を深めるアプローチです。

代表的な理論には、フィドラーのコンティンジェンシー理論、ハウスのパス・ゴール理論、ハーシーとブランチャードによるSL理論などがあります。気になる方はぜひそれぞれ調べてみてください。

1970年代〜現在 状況適合理論から【コンセプト理論】へ

状況適合理論は、「リーダーシップスタイルに唯一の正解はなく、その効果は状況に応じて相対的である」という点を核心にしています。

時系列上この後に生まれ、そして現在も主流となっている「コンセプト理論」は、この状況適合理論の土台を受け継いだ上で、ビジネス環境でのより具体的な状況や目的に応じて、どのようなパターンのリーダーシップの取り方が望ましいのかをさらに深掘りしてきた理論です。

我々がよく書店等で目にする「〜型リーダーシップ」と題する様々なリーダーシップの考え方は、まさにこのコンセプト理論を土台としていると言えます。コンセプト理論の代表例としては、以下のような類型がありなす。

l カリスマ型リーダーシップ

組織のメンバーを力強く導くスタイル。周囲の厚い信頼を得ながら、自身の言動で周囲の心を惹きつけ、ビジョンに向かって組織を導く。

l EQ型リーダーシップ

組織内の人間関係を重視し、業務環境の改善や部下のモチベーションの向上・維持、関係性の構築に焦点を当てたスタイル。

l ファシリテーション型リーダーシップ

メンバーの自発的な行動を尊重し、業務意欲や成長を促すスタイル。部下に強制的な指示を出すのではなく自発的な行動を促し、部下の意見を受け止めながら相互の協力関係を築く。

l サーバント型リーダーシップ

その名(サーバント=奉仕者)の通り、徹底してメンバーへの支援を重視するアプローチ。指示・命令や強制・管理を重んじる支配型リーダーシップと対比して論じられることが多く、傾聴、共感、権限移譲といった行動原理を重んじる。

コンセプト理論では様々な「〜型リーダーシップ」が生まれている

コンセプト理論は状況適合理論をベースにしながら、ビジネスの状態、その時々の目的、部下との関係など具体的な状況に応じて多様なリーダーシップスタイルを展開するという考え方です。

したがって、上記の4つの類型はコンセプト理論の中でも主流として知られるリーダーシップスタイルですが、最近ではこのほかにも、例えば「オーセンティック・リーダーシップ」や、「シェアード・リーダーシップ」といったスタイルもよく知られるようになりました。

適応型リーダーシップとは?

さて、書籍の主題である「ミネルバ式リーダーシップ=適応型リーダーシップ」も、コンセプト理論の中の一つの類型と位置付けることができます。しかし、他のリーダーシップとどう違うのでしょうか?

「適応」というのは、要するに、変わりゆく環境に対応するために自分自身も変化することです。

今日では、VUCA(変動性、不確実性、複雑性、曖昧さ)という言葉で説明されるような複雑なビジネス環境が一般的です。このような環境下では、技術や市場、消費者の価値観が予測不可能な速さで変化します。適応型リーダーシップは、この不確実性の中で自分や組織をどう前進させるか、ということに焦点を当てています。

このリーダーシップスタイルは、特定の状況に依存することなく、常に変化する前提で、その都度必要なスキルを駆使して適応を促すというアプローチを取ります。

なぜ適応型リーダーシップが最先端なのか?

では、本書のタイトルにもあるのですが、ミネルバ式「適応型リーダーシップ」はなぜ最先端なのか?という疑問が湧いてきます。

実は、組織論やリーダーシップの分野で「適応」というキーワードは長らく使われてきました。私自身が2007年に米国の大学院で組織論を研究していたときも、

「組織は時代への適応なくして生き残ることはできない」

「イノベーションとは変化する顧客ニーズへの適応そのものである」

「組織の危機管理とは完璧な準備ではなく適応体制を整えることである」など、「適応」という概念は頻出の言葉でした。

同時に湧いてくるのは、「適応を実現するために、リーダーは何をすれば良いのか」と言う問いです。そして私が知る限り、この問いに具体的・実践的なまとめを示してくれる書籍は今までありませんでした。

ミネルバ式「適応型リーダーシップ」は、この問いに真正面から答えます。

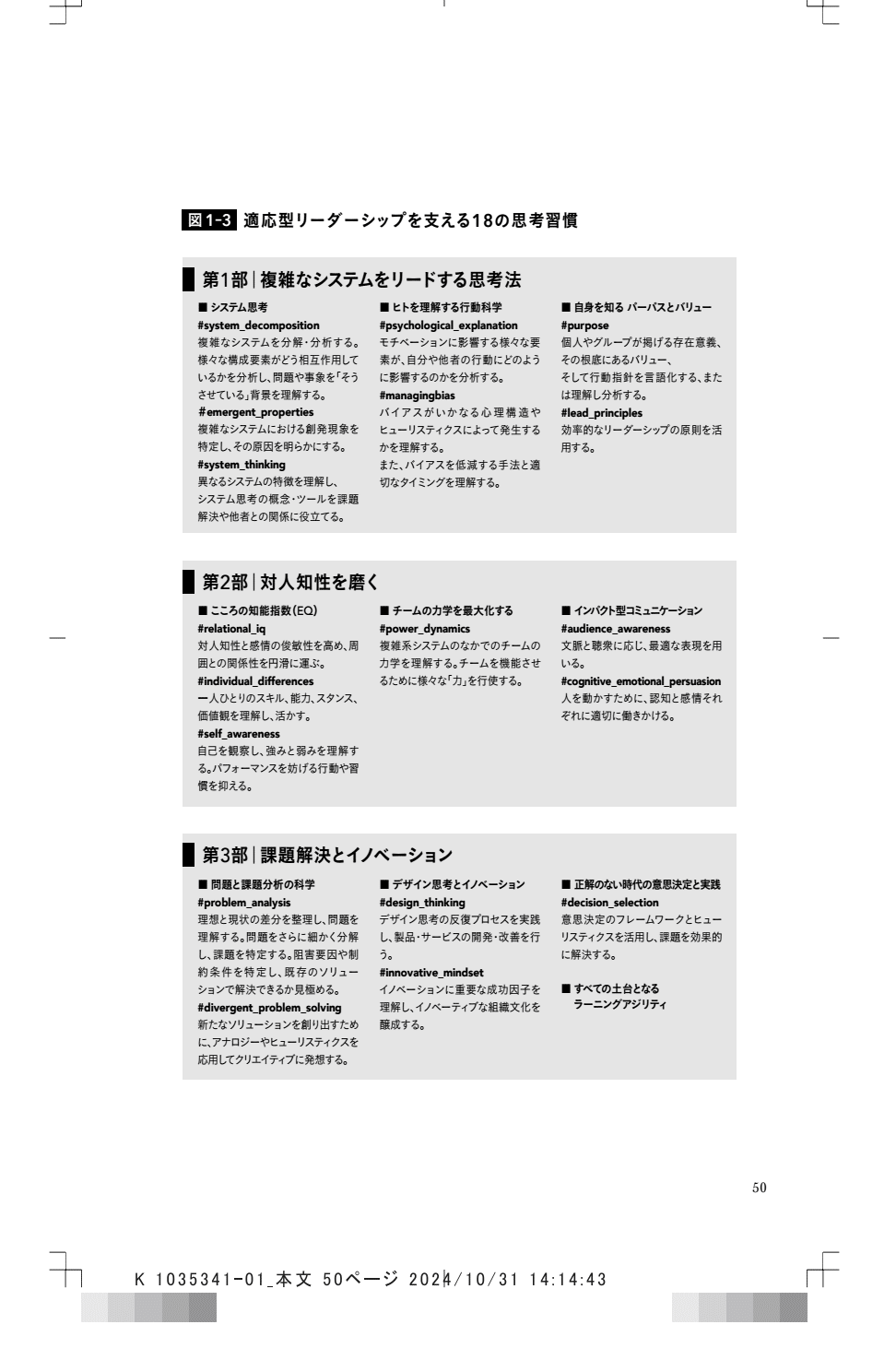

「自分や組織の絶えざる適応を可能にするために、リーダーは、自分、他者、課題に対して効果的に働きかけるための18の思考習慣が必要」

これが、本書の導き出す答えであり、18の実践的な思考習慣に落とし込むことで”適応”を定義した点が最先端だといえるでしょう。

実践への誘い

理論は実践されなければ意味がありません。

我々の提供する社会人向けリーダーシッププログラムも、そして本書も、受講者・読者の「実践」を徹底的に意図した作り込みになっています。

関心のある方はぜひ書籍を手に取って、目次を眺めてみてください。

そして、少しでも今おかれている仕事や人生の課題につながりそうなテーマがあれば、ぜひご連絡ください。一緒に考えながら、どうやったら「適応型リーダー」を増やせるのか。お話できれば嬉しいです。