李禹煥(リ・ウーファン)の美術作品の魅力を5分で解説!【もの派、関係項、生い立ちについて】

ガラスの上に、大きな石がドン!

まるでそこに隕石でも落ちてきた瞬間かのような、この作品。作者の名は、李禹煥(リ・ウーファン)。1970年代初めから現れた日本の現代アートにおける重要な動向の一つ「もの派」を代表するアーティストです。

ここでの「もの」とは、具体的な物質のほか、事柄とか事象をも含む広義の「もの」を表します。もの派の作品は、造らないことを基本とし、自然にある、“あるがままのもの”を用いることで作品を展開。

この記事では、もの派と代表的作家である李禹煥の生い立ちから作品まで、網羅的に解説していきます。ぜひ、最後までご覧ください!

1. もの派について

もの派とは、1967年秋から1970年代後半までの、日本の中心的な美術傾向一運動を指した名称です。

「もの派」という言葉は、物(thing)と派(a school)をくっつけた造語で、特定のメンバーが宣言したものではなく、当初は“物をあまり手を加えずに用いる連中”という侮蔑のレッテルとして用いられた言葉でした。

そのことからも分かるとおり、初めは当時の美術界に素直には受け入れられなかったのです。

また、「もの派」という確固とした美術運動体が存在し、共通の理念の基に制作活動したという事実はありません。

「もの派」と言われる作家たちが同様に近代的な造形原理を否定するという共通の考え方を共有、影響し合いながらも、各々が独自の動きをしていたという特徴があります。

ある評論家からは、アートに生(なま)の物を主役に登場させ、造形することを放棄したと批判され、また別の批評家やアーティストからは、アートの歴史性と様式性を破壊したと罵られたと李氏は当時を振り返ります。

作品の傾向としては、鉄板、ガラス板、ゴム、布、紙、綿、スポンジ、アクリル板、ネオン管、セメント、電球、コンセント、ワイヤー、石、土、水、火、木材、炭、油など。

自然物のみならず工業用材、日常品などをニュートラルな状態で引き合わせ、大地や空中、部屋、壁、床、コーナー、柱、窓、明暗など、さまざまな時空間や諸現象を絡めたり、ぶつけ合わせたりしたものが多いです。

このような“もの派”の一連の実験的手法は、アイディアを実現するための素材として、物と空間を用いるのではなく、それぞれのエレメントを相互的な関係として活かす態度から来たものと言えます。

初期の代表的な作品としては、関根伸夫が1968年夏に神戸の第一回神戸須磨離宮公園現代彫刻展で、地面に円筒型を掘り、掘った土を地面に同じ形で盛り上げた「位相ー大地」という巨大な凸凹の場所を出現させたもの。

榎倉康二が1971年パリビエンナーレ時に、Vincenne公園の林の中で、二本の松と松の(8mほどの)間にセメントブロックを積み上げるという物の介在により空間を裂いたもの。

李禹煥はと言うと、1969年京都の美術館で、長いゴムメジャーを引っ張り、それぞれ違った長さの目盛りに重い石で押さえて、空間の距離感や不確定さを示しています。

これらは、どこまでが作家の仕事でどこまでが作品なのか、現実なのか非現実なのか、日常感覚や既成概念をゆさぶり、鑑賞者は驚きや戸惑いの感覚を伴います。

「もの派」は、当時まで流行ったオプティカル·アートやキネティック·アート、トロンプルイユといった錯視的な影響を捉え直し、視覚の曖昧さ、不確定性に着目して表現にトリッキーな方法を用いることを出発点としていました。

高松次郎の遠近法の縮図的な彫刻がその代表例で、そこから関根伸夫は同じトリックの方法で「位相ー大地」をそこにある現実の空間のありようとして出現させたのです。

2. 李禹煥について

李禹煥(リ・ウーファン)は1936年、韓国慶尚南道生まれ。多摩美術大学名誉教授。

ソウル大学入学後の1956年に来日して哲学を学び、1961年に日本大学文学部哲学科卒業、東洋と西洋のさまざまな思想や文学を吸収したのち、1960年代から現代美術に関心を深め、60年代後半から“もの”相互の関係性に意識を向けた制作を本格的に開始。

日本の高度経済成長期、近代への批判が国際的にも高まるなか、生産を否定し、ものや素材そのものを提示する彫刻の動向が生まれ、後に「もの派」と評される現代アートの動向の中で今なお中心的な役割を担っています。

大きなキャンバスに描かれた線や点による抽象画や石と鉄板を組み合わせた彫刻は、洗練された美しさの中にも深い精神性を感じさせます。

東洋の思想と画法、西洋の哲学とテクニックを融合させ、新しい表現の可能性を開拓。1969年には評論「事物から存在へ」が美術出版社芸術評論賞で入選、批評活動を通して「もの派」の理論化に大きく貢献しました。

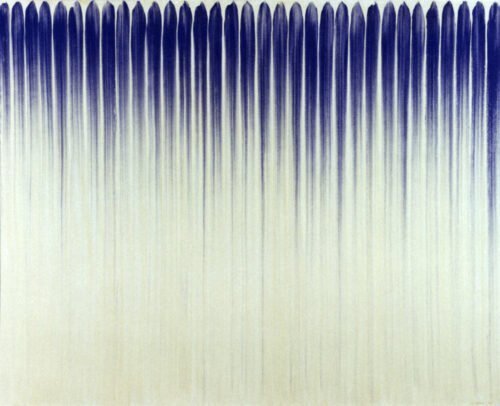

石やガラスなどによって作品を制作したほか、70年代初頭からは平面作品も制作し、「線より」「点より」のシリーズを発表。

キャンバスの一部のみに筆の跡を残し、大きく余白を残すこれらのシリーズは、石やガラスを用いていたときと同じように、手を加えることを最小限に抑え、余白の広がりと空間の存在を感じさせるところが特徴です。

1968年に東京国立近代美術館にて開催された「韓国現代絵画展」以降、日本と韓国の現代美術界の交流にも尽力。1971年には第7回パリ青年ビエンナーレに参加し、以降ドイツやフランスなど欧州を中心に継続的に作品を発表してきました。

80年代には、よりダイナミックに空間を意識した「From Winds」「With Winds」といったシリーズを制作。美術批評も手がけ、『出会いを求めて―新しい芸術のはじまりに』(田畑書店、1971)など著作も多数あります。

特に大きな出来事としては、2010年に香川県直島に建築家・安藤忠雄とコラボレーションした「李禹煥美術館」の開館があります。

2011年にはグッゲンハイム美術館(ニューヨーク)で大規模な回顧展、2014年はヴェルサイユ宮殿で大規模個展、2019年にもポンピドゥー・センター・メス(フランス)で個展が開催されています。

2015年にも韓国で釜山市立美術館・李禹煥空間が開館。日本の戦後美術への関心の拡がりや、非欧米圏のモダニズムの比較研究とともに「もの派」が国際的にも再評価され、李禹煥の50年以上に亘る多様な実践にも日々注目が高まっています。

3. 国内で作品が見られる場所

ここからは、国内で李禹煥の作品が見られる場所を紹介していきます。

李禹煥美術館

前述のとおり、建築家・安藤忠雄のコラボレーションによる美術館です。

瀬戸内海の直島に位置し、半地下構造の建物のなかには、李禹煥の70年代から現在にいたるまでの絵画・彫刻が展示されています。コンクリート打ち放しの安藤建築と共鳴した空間には、静謐さとダイナミズムを感じます。

海と山に囲まれた谷間に、ひっそりと位置するこの美術館は、自然と建物と作品とが呼応し、モノにあふれる現代社会からひととき離れ、我々の原点を見つめ、静かに思索する時間を与えてくれます。

作品は屋外にも配置されており、彫刻作品「無限門」(2019年) ほか、直島のランドスケープと調和した作品を楽しむことができます。作品に用いる素材の一つである自然石があります。

李氏は作品を制作する際、作品が展示される地域にて石を採取することを重視しますが、李禹煥美術館の作品においても、李氏は岡山、香川などの瀬戸内の採石場をめぐり、山間の河川にも足を運んでいます。

福岡市立美術館

2016年3月からリニューアル改修工事が行われ、2019年3月にリニューアルオープンした福岡市立美術館にも、李禹煥の作品が常設で展示されています。

中庭に配置され、直接間近には近づけないためガラス越しでの観覧となりますが、元々この作品のために設計されたかのような展示空間になっています。

国立新美術館開館15周年記念 李禹煥

李禹煥の作品を見るなら、直島の李禹煥美術館に行くことをおすすめしますが、瀬戸内までは気軽には行けないですよね。個々の美術館やギャラリーも作品を所蔵しており、単体ではみることができますが、作品数には限りがあります。

そんな中、東京・六本木の国立新美術館では2022年夏、開館15周年を記念して、李禹煥(リ・ウファン、1936年生)の東京では初めてとなる大規模な回顧展を開催されました。

本展では、「もの派」にいたる前の視覚の問題を問う初期作品から、彫刻の概念を変えた<関係項>シリーズ、そして、静謐なリズムを奏でる精神性の高い絵画など、代表作が一堂に会したまたとない機会に。

今後もますます注目が高まる、李禹煥からこれからも目が離せません!

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?