【放送大学】かたちの化学を咀嚼する

かたちの化学―化学の考え方入門('23)は自然と環境コースの中で初歩からの化学に続く、ナンバリング200番台の導入科目です。過去の試験の平均点も低いと言うほどではなく、過去問やって要領よく勉強すれば単位は取れます。ただし導入科目だから簡単だとは誰も言っていない。

導入から躓くと面白くないですし、化学を学ぶ上で重要な考え方が詰まっていると思うので、単位だけ取って済ませるのではなく、できるだけ内容を味わいたい科目です。

難所は初っ端に

この科目で難所っぽく感じるのはやはり2〜5章までの、電子軌道や化学結合に関する理論的な部分でしょうか。波動関数とかシュレーディンガー方程式とか、かっこいい単語が出てくるのは嬉しいですけれど、油断したところにやって来るとギョッとしますね。

化学だと思ったら量子力学の話が始まってしまった、というか量子力学って物理系の科目でも後の方にやるやつなんじゃないの? なんで化学の、それも最初に?? となるわけです。

実際はそんなに恐れることはなくて、最初にやる理由なんて「先に知っておくのが良いから」だし、量子力学をガッツリやりなさいということでもありません。

そこで個人的におすすめなのが、以下の動画シリーズ。①〜⑥まであります。

電子軌道がどのように埋まっていくのか、かなり詳しく説明されているので、放送授業でも理解が追いついた自信がない場合は見ておくと良いです。難しく考えず、将棋の駒の動かし方を学ぶように、電子がどのように電子軌道を埋めていくのかを繰り返し見ていくことになります。その後で授業に戻ってみれば、理解度が大幅にUPすることでしょう(※効果には個人差があります、多分)。

みんなはどう思っているの

ついでに動画のコメント欄も一読すると良いかも知れません。このあたりは巷の理系大学生にとっても難しく感じるトピックのようです。放送大学って肩を並べて学ぶ仲間と気軽に情報共有できないので、難しい授業に当たったときに友人と「あれ意味わかった?」なんて話せれば簡単に霧散する種類の不安も、「これ分からないの自分だけだったらどうしよう」なんてことになってしまうかも。案外みんなも苦労しているみたいだな、と思えば少し気が楽になります。

別の角度からも見てみよう

9〜11章の生体内分子に関する授業は難所ってことでもないでしょうけれど、まさに「かたちの化学」の面目躍如という感じがしませんか。

偶然、自分はこの授業と並行して初歩からの生物学('24)を受講していました。8回のATP合成や10回にはタンパク質の合成などの分子生物学的なトピックは本講と親和性が高いので、放送授業だけでも視聴しておくのがオススメ。

初歩からの生物学は扱う範囲が広くて一回一回が駆け足ですが、化学の授業で学んだことを生物学の文脈でおさらいすると複眼的な理解のために役立ちます。別々の分野と思って掘り進めたトンネルが「あ、ここで繋がってるんだ!」となるときが勉強をしていて何より楽しい瞬間です。

手ずから確認してみる

10章末の課題にはタンパク質の立体構造を表示するソフトウェアが紹介されています。

・Swiss-PdbViewer (https://spdbv.unil.ch/)

・UCSF Chimera (https://www.cgl.ucsf.edu/chimera/)

どちらも開発がストップしているようで、公式サイトでは最新の環境では動かないかも的なことが書いてありました(本稿執筆時点)。Chimeraの後継版でChimeraX(https://www.cgl.ucsf.edu/chimerax/)というソフトが現在サポートされているものらしいです。今回はUCSF CHIMRAをチョイス。

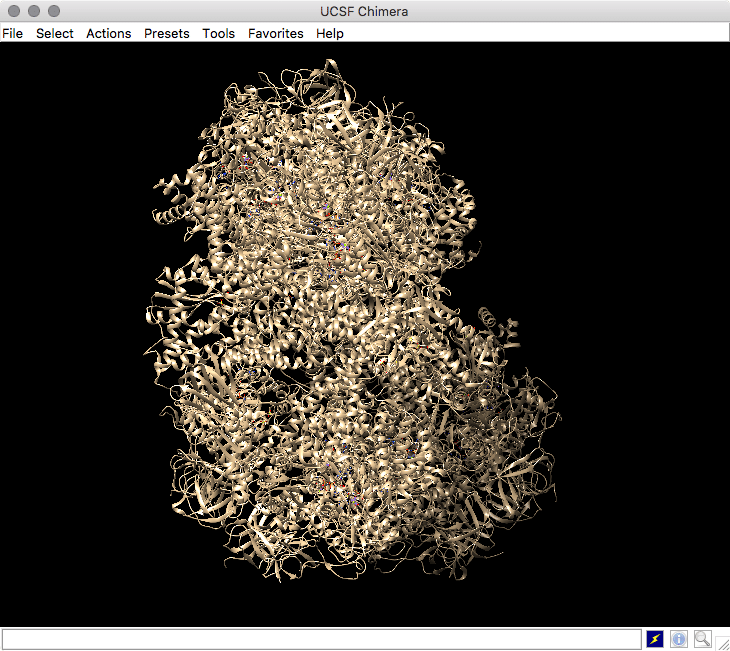

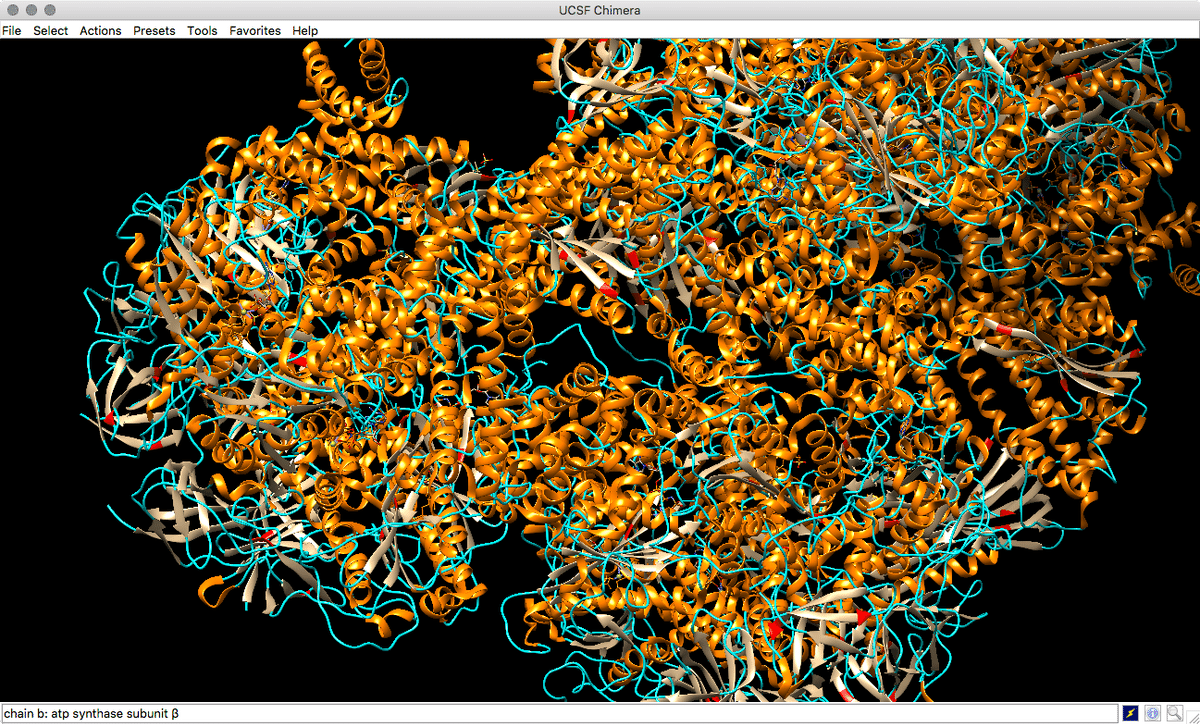

それから、タンパク質の立体構造のデータをダウンロードできるというPDBj 日本蛋白質構造データバンク(https://pdbj.org/)のサイトから実際に"F1ATP合成酵素"を検索し、トップに出てきたやつを考え無しにダウンロードして開いてみました。

操作は割と直感的で、ドラッグやスクロールで回転とズームができます。視点を移動するときはOpt+ドラッグです(Macの場合)。

Selectタブから、特定の構造やアミノ酸などを選択した状態にでき、そこに色を付けるなどの操作も可能。

ちょっとレンダリングが重い気がしますので、大規模な構造を見たいときなどグラフィックのパフォーマンスには余裕が必要しょう。

実際のタンパク質の中で、あの構造・あの分子がここにある!とか、自分で立体をぐるぐる回して見れるので、本に印刷してある図を見るだけよりはぐっと身近になった気がします。なんとなく研究者になった気分は味わえるのもいいですね。

使い慣れないデータベースでいい感じにそれっぽいやつを探すのって大変なので、いくつか教授のオススメたんぱく質リストみたいなのがあったら嬉しいのですが、まずは印刷教材に登場するようなやつから攻めていくのが順路ですかね。

まとまってないまとめ

以上、そういうわけでかなり充実した科目だと思います。他の大学の化学系の授業がどんな感じなのかはもちろん知りませんが、かなり楽しめる部分が多い講義でした。