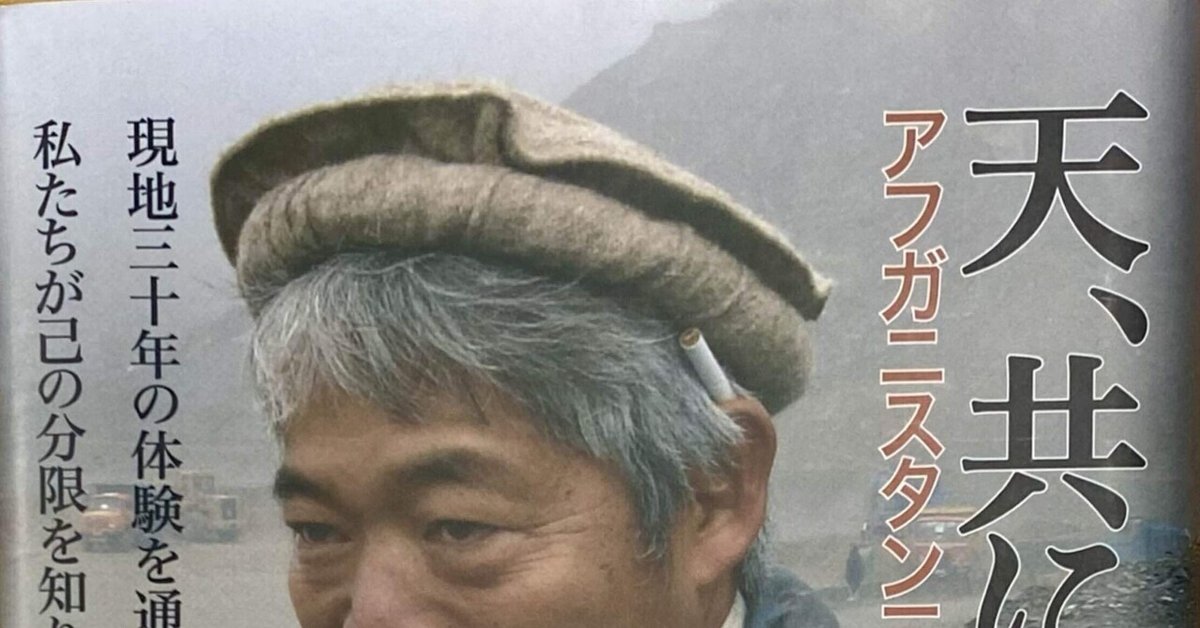

『天、共に在り』 中村哲

『天、共に在り』

中村哲 2013年 NHK出版

幾度読み返しても、平和への実践を飾らない言葉に託すその姿勢に学ぶものがある。

平和が融けたような毎日を送る私の心を、あまりにも刺した。

最も心を貫かれたのは、はじまりや結びの一言一句だったと思う。

『現地三十年の体験を通して言えることは、私たちが己の分限を知り、誠実である限り、天の恵みと人の真心は信頼に足るということです。』

『私たちにとって、平和とは理念ではなく現実の力なのである。私たちは、いとも簡単に戦争と平和を語りすぎる。』

地平を感じない達観したこの視座にたどり着くまでに、中村氏は一体どれほど光と影が反転する様を見ただろう。

誰かの犠牲の上に成り立つ平和なんていらないと切り捨ててしまえるなら、それほど楽なことはない。人の涙が糧となるか枷となるかは彼ら自身が決めることだ。流れたものに未練はない。希望がなくとも明日は来るのだ。

アフガニスタンという土地にとどまる限り、その目で見て考えて動き続けることは最低限の行いである。

報われずとも関係ない。使命や義務といった、正義感が武装した言葉に委ねるほど単純ではない。外部から来た彼らにとって同情、臆病、怠惰のすべてが罪になりうる世界だということを骨身に刻まなければならない。

でなければ、立っていられなくなるのは時間の問題だ。

だが、それができずとも中村氏が他を責めることはなかったろう。

許容量と向かう先は人それぞれで、花を咲かせるべきもそれぞれだからだ。ここでは根付かない、ただそれだけ。無用ではない。

世界の秩序は矛盾していても、人の思いが循環する世であることを信じ続けた。そういう骨太の芯が支える生き様を綴っていると率直に感じる。

本書の最後に写る中村さんを見て、思う。

彼方に向けられるその目は、何を捉えているのだろうか。

荒涼から蘇った地にそよぐ緑か、あるいはアフガニスタンの家族のささやかな日常か。

私のいまこの瞬間の目と思いはたしかに、遠い異国の異なる色の瞳を捉えている。明日へもつなげていきたい。

点と点の思いは、この手で繋いで線にすることを教えてもらった。