【能登半島地震】繰り返される揺れで危惧されること

本日(2024年1月1日)、能登半島地震が発生し、震度7の激しい揺れが襲ってきました。

被害の全容が明らかになっていない段階ですが、現時点で危惧されることを記事にしました。

この地域において大規模な地震を起こす主要な断層は、

これまで知られていませんでしたが、

2020年12月ころから地震が連続するようになり、昨年5月には震度6強の揺れを記録しています。

この一連の発生メカニズムは十分解明されておらず、

今後も激しい揺れを警戒せねばなりません。

そのような状況で危惧されるのが、複数回の激しい揺れを経験した建物・工作物が、本来の耐震性を失っているのではないかという点です。

熊本地震の教訓

2016年に発生した熊本地震では、短期間に2度の震度7を記録しました。(4月14日、4月15日)

1回目の震度7の翌日、私は現地調査を行いましたが、

すでに倒壊した家屋だけでなく、部分的に損傷した家屋も数多く目撃しました。

そのいくつかは、2回目の震度7で倒壊してしまったのです。

この写真の家屋は、1回目の揺れの後、向かって右側の壁面にいくつかの亀裂が見られました。その下部を拡大したのが次の写真です。

水路に面した擁壁が崩れ、壁を支えている基礎が露出しているのが分かると思います。

写真では判別しづらいのですが、基礎がやや沈下しているのでしょう。

そうしたことが建物の強度低下につながり、2回目の揺れで右側(水路側)に倒壊した原因になっていると考えられます。

応急危険度判定

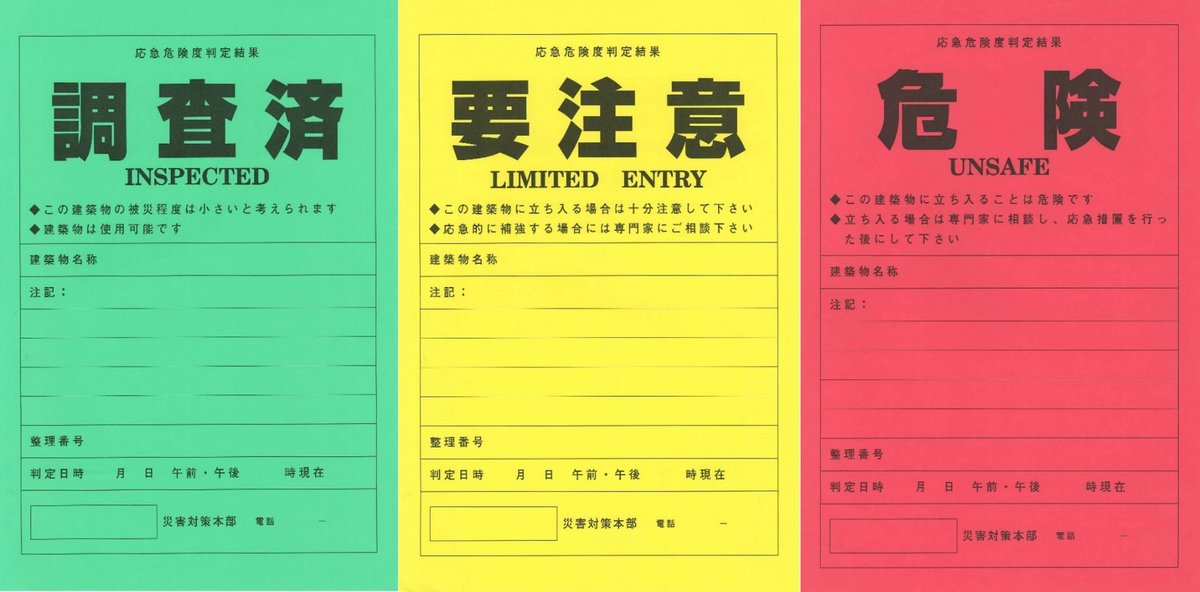

大きな地震が発生した場合、応急危険度判定士が、被災した建物の状況を調べ結果を表示し、2次災害を予防する制度があります。

判定結果は次のようなステッカーにより表示されます。

赤色の「危険」は、文字通り倒壊などの危険があるので、立ち入ることはできなくなります。

ただ、こうした判定調査は、すぐには開始できない実情があり、「危険な状態の建物が危険であると認識されない」のではと危惧されます。

そこで、初期段階では、自ら危険を発見することが求められるのではないでしょうか。

その判断の目安をいくつかご紹介します。

Point-1 建物の傾きを見る

建物が傾くと倒壊の可能性が高まります。傾きの原因として代表的なものは、次のようなケースです。

①建物の一部が変形している。

②建物が不同沈下している。

どちらも揺れが加わると倒壊する可能性があるので、立ち入ることはもちろん近づくのも危険です。

①の場合は、2階建て以上の建物に発生するケースが多く、2階から上の重量を1階が支えきれなくなって変形し、壁に損傷も見られるはずです。

②の場合は、液状化現象や地盤崩壊などに誘発され、基礎が不均一に沈み込んでしまっているのです。壁などには大きな損傷が見られないこともあります。しかし、かなり無理な力が加わった状態ですので、弱い部分から一気に損傷が進み、倒壊する場合や、さらに不同沈下が急速に進み、建物が転倒することも考えられます。

Point-2 外壁を見る

壁に大きな亀裂や破壊、剥落等がないか確認してみましょう。四面にこうした損傷が見られる場合は、小さな揺れでも倒壊する可能性があるので、立ち入ることはもちろん近づくのも危険な状態といえるでしょう。

損傷が一面だけだった場合、他の面で支えられれば持ちこたえるケースもありますが、揺れが加わると、損傷が見られる側へ倒れ掛かる可能性があるので、やはり、こうした場合も立ち入り・接近は避けましょう。

判断に困るのは、化粧材(タイル貼り、モルタルなど)のような強度に影響しない部分の損傷が見られた場合です。本当に化粧材だけでしたら、建物倒壊を免れるだけの強度が維持されている可能性があるのですが、専門知識がないと容易には判断できません。また、倒壊しなくても残った化粧材が落下して負傷する危険もありますので、専門家(応急危険度判定士など)の判定が済むまで立ち入り・接近は避けるべきでしょう。

Point-3 屋根を見る

屋根の葺き方を問わず、屋根面に歪みが見られる場合は、屋根を支えている部材のどこかが損傷しているはずです。何かのはずみで屋根が崩落する危険性があります。壁が大丈夫だとしても立ち入りは禁止です。

瓦屋根の場合、一部が剥離し始めると連鎖的に剥離落下してしまいます。建物本体が大丈夫で倒壊危険がなかったとしても、余震で落下した瓦に当たり負傷するケースは少なくありません。必要な補修が済むまでは接近に注意しましょう。

Point-4 基礎を見る

家屋の重量を支えている重要な部分です。ここが崩壊しているような場合は、建物全体が傾き、倒壊する危険があります。また、基礎に亀裂が生じるとその上部の壁に無理な力が加わり壁面全体の損傷へとつながっていきます。床下換気口周辺は強度的に弱い部分なので亀裂が生じやすい箇所でもあります。

一方、基礎のコンクリート部分には化粧モルタルを施されている場合があり、こうした化粧材が剥離しているだけなら、強度に影響することは少ないでしょう。

また、独立した柱などで荷重を支えているような構造の建物は、柱の下の基礎が損傷すると倒壊危険が高まります。基礎本体だけでなく、アンカーボルトの状態もできればチェックしたいものです。

Point-5 看板・機械類を見る

建物本体の倒壊などにはあまり影響を与えませんが、外周に取り付けられた看板、エアコンの室外機、給湯設備、屋根上の温水器や太陽光発電パネルなどは、取り付け部分が損傷すると落下の危険が高まります。大型のものが落下すると圧死してしまう可能性もあります。

少しでも傾いている場合は、取り付けボルトのゆるみ、取り付け器具の変形などが考えられます。取り付け強度がかなり低下している可能性が高いので落下する範囲内には近づかないようにしましょう。

また、取り付け器具が外れているにもかかわらず電線や配管だけでどうにか現状を保っている場合があります。こうした場合もちょっとしたはずみで落下してしまいますから注意しましょう。

高所のものは地上からではなかなか確認しづらい面もあります。だからと言って、無理して高所に上って見るのも相当危険が伴います。やはり専門家の点検を待つようにし、それまでは接近しないようにしましょう。家屋の出入口付近にそうした危険がある場合は、その部分を出入り禁止にするべきです。

Point-6 敷地の周囲を見る

注意すべきは建物本体ばかりではありません。敷地の周囲を見てみましょう。ブロック塀などに亀裂が生じると倒壊危険が高まります。

倒壊するブロック塀の多くは、強度を保持するのに欠かせない鉄筋の量が少ないことが見受けられます。鉄筋相互の間隔が広すぎたり、鉄筋が細かったりなどの状態です。全く入っていない「無筋」のものもあるかもしれません。

もし、最初の揺れで亀裂が生じたりしたら余震でも倒壊危険が高くなります。そうした場合は、通行人にも分かるよう、バリケードのようなもので注意喚起する必要があります。

また、盛り土の擁壁が損傷した場合も注意が必要です。一見大丈夫そうに見えても降雨により土砂流出が促進され、一気に地盤が崩壊することもあるので油断は禁物です。

「まさか」ではなく「もしも」

私たちは、大きな災禍に見舞われると、判断力がマヒしてしまうことがあります。

根拠のないデマに怯えるのも問題がありますが、

必要な警戒心が緩んでしまうのも命取りになりかねません。

本記事でご紹介した熊本地震では、そうした教訓を与えてくれました。

「まさか震度7が二度も襲ってくるなんて…」と多くの人が思ったでしょうし、私自身も現地調査しながら「余震は6強程度の揺れが上限だろう」と予想していた有様でした。

そうした油断が、倒壊危険のある建物に留まり(あるいは一度避難したものの戻ったりして)、2度目の揺れで命を落とされた原因になっているのでしょう。

今回の能登地震では、昨年も激しい揺れに襲われているので、建物の耐震性が低下しているはずです。

危険性の判断基準となるポイントをご紹介しましたが、

「安心するため」ではなく「危険を発見するため」に活用していただきたいと思います。

少しでも不安な点があれば、専門家の判定を受けるまで建物の出入りを控えるのが賢明です。

「まさか倒壊しないだろう」ではなく「もしかしたら倒壊するかも」という発想で危険と向き合いましょう。

いいなと思ったら応援しよう!