二十四節気の養生法【2024 白露】

9/7から「白露」です。暦便覧には「陰気ようやく重なりて露にごりて白色となれば也」とあります。「白露」になり、少しずつ秋の気が進んできましたね。

台風10号が日本列島を迷走していきましたが皆さま無事にお過ごしのこととお祈り申し上げます。本当に日本は災害が多いですですね。昔からこの地に過ごしてきた人々は、幾多の災害に見舞われその地その地で言い伝えやことわざなどになっているのでしょうね。先人の経験や知恵を子や孫に言い伝え、後々の人に苦労や悲しい思いをさせないようにしたいものです。

秋は夏の陽から冬の陰への大きな転換期ですのでまだまだ大気は不安定です。9/10は立春から数えて二百二十日で、この日も昔から農家さんにとっては嫌な日です。今年はコメ不足になっているのに、さらに台風で被害に遭われると本当に困りますね。自然には抗えず、平安を唯々祈るばかりです。

9/17は十五夜で「中秋の名月」ですね。お天気はどうでしょう?まだまだ”秋老虎”と言われるほどに恐ろしい残暑が厳しいですが、中秋なのでちょうど秋の真ん中です。新月から数えて15日目の夜なので十五夜ですが、満月は9/18になりますね。豊作の祈りや感謝を込めて月見団子をお供えしますが、お団子のように真ん丸く、万事が円満に過ごせるようにとの願いを込めてお供えしたお団子を家族みんなでいただきます。

9月9日は「重陽の節句」ですが、こちらも中華圏では旧暦で行われます。今年の「旧重陽の節句」は新暦の10/11になります。重陽の節句についてはまたこの頃に解説したいと思います。

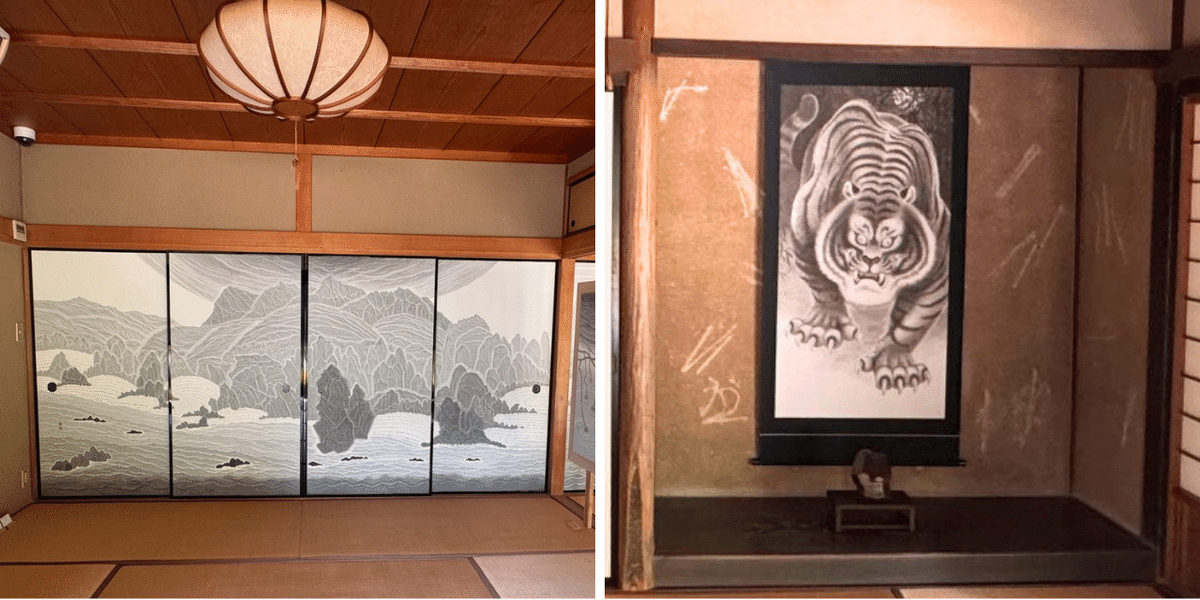

今月の癒しの庭園 光明院「波心庭」

今回は、東福寺の塔頭 光明院の「波心庭」をご案内します。

通勤する時に毎日通っている本町街道ですが、京阪電車の鳥羽街道という駅から山手に上がっていったところにありますが、今まで一度も伺ったことが無く初めて伺いました。紅葉で有名な東福寺の「通天橋」や前回の芬陀院からはすぐ近くです。

光明院は臨済宗東福寺の塔頭寺院で、創建は鎌倉初頭 金山明昶によって創建されたお寺で、この時期は観光客も少ない(外人さんが2人だけ)静かなお寺で縁側に腰かけてゆっくりお庭を眺めていられます。

山門をくぐって左手に進むと前庭の雲嶺庭があります。右手には大きなお布団のような「座禅石」あり、石畳をすすむと突き当りに守護神の「摩利支天」が鎮座します。

前庭もとても趣があって、先のお庭が楽しみです。石畳に沿って右に曲がると本堂の入口があります。玄関もまた趣向が凝らされています。

受付をしてお堂に上がり廊下を通ると、襖が明けられた和室の遠く向こうに鮮やかな緑の庭が目に飛び込んできます。三重の額縁庭は初めて見ました。

「虹の苔寺」との異名があり、苔と砂の見事な調和を見せる波心亭は、こちらも作庭家 重森三玲氏の手になる枯山水庭園です。観庭楼からは左右にお庭が眺められます。

三か所に三尊石が配され、大小合わせて75個の景石が配されているそうです。そして水が流れるように白砂が配され見事な枯山水が描かれています。

吉野太夫が好んだとされる吉野窓からも波心庭が望めます。

波心庭の奥に茶亭「蘿月庵」があります。そこまで上がると襖の外に小さな滝があり流れ落ちる水の音がずっと鳴りつづけて耳に心地良く響きます。

ただ流れ落ちる水の音だけを聞きながらお茶をいただくなんてとても素敵な時間ですね。

禅語「無雲生嶺上 有月落波心」を由来とする茶亭「蘿月庵」から見た波心庭。今はまだ青紅葉が綺麗ですがモミジが色づく頃にはまた趣が変わるでしょうね。遠く西山の稜線まで望めます。

額縁庭を眺めると上には龍図が飾られています。この縁側に座ってゆっくりお庭を眺めていられます。庭の奥の雲を表しているサツキやツツジは5~6月ごろには綺麗な花を咲かせてくれるのでしょうね。春には桜も見頃になり秋もまた紅葉がキレイに色づき一年を通して訪れたいお庭です。

波心庭から東の空に昇る月を愉しむ仕掛けになっているそうです。先にご紹介した禅語は、

峰の上に雲がかかっている雲がなければ、月はいつも輝き水面の波に美しく映ることでしょう。

という意味だそうです。雲とはもちろん私たちの悩み、煩悩、迷いのこと。

迷いを断ち切り、ここから雲の無いスッキリとした十五夜「中秋の名月」を眺めたいですね。

壁や襖の引き手に様々な趣向が凝らされてい愉しませてくれます。さりげない見どころがいっぱい。

山門を出る時に前を見ると京都駅から南側の市内が一望に見渡せます。たぶん紅葉のシーズンには東福寺に来た人たちが訪れるでしょうね。静かにお庭を愉しむのは今がちょうど良いかも。

東福寺に来られた際にはぜひ少し足を延ばして見てください。

東福寺塔頭 光明院

白露の養生法

9月になり台風が通り過ぎたりして、少しずつですが朝夕が涼しい日もあるようになってきました。陰の気がしだいに増えていき、水蒸気が白い露となって草や葉を濡らし、燕が南へ帰り代わりに北から雁がやってくる頃です。そして秋は万物が収斂(しゅうれん)し、実を結び、豊かに実り収穫の時期です。五穀豊穣でいっぱい収穫できると、それを蔵に蓄えておいてすべてが枯れる厳しい冬になると蓄えた穀物で過ごします。

秋から冬にかけて自然界を覆うすべての気は、「収」・「蔵」に移り変わります。私たち人間もいつまでも気を発散させていないで、自分の中の「陽気」や「正気」を蓄えるように心掛けなければいけません。でないと厳しい冬を乗り越えられず、邪気に負けて病に伏せたり、邪気が強いと命尽きることになる恐れがあります。陽気はカラダを温めるチカラのこと、正気は邪気からカラダを守る自己免疫力や抵抗力のことです。秋から冬になると気温が低下しカラダは冷えやすくなります。陽気が減ってカラダが冷えたり正気が減って邪気に抵抗するチカラが弱くなると、邪気が容易に侵入し、また邪気を追い出したりやっつけたりするチカラも弱くなります。季節の養生法を採り入れ陽気や正気を補い蓄えて、邪気や病気への耐性を高めておくことが大切です。

秋の養生法の基本

気象庁が発表した長期予報では10月いっぱいぐらいまでは気温も湿度も高いようです。本格的に秋らしくなるのは11月に入ってからでしょうか!?11/7と言うと暦ではもう立冬になってしまいますので、少しずつ秋の養生についてお話ししていきましょう。

秋は、徐々に空気が冷たくなって乾燥してくる季節です。陰陽五行論で森羅万象を捉える東洋哲学では、五行では秋は「金」に配されます。金の気質は「従革(じゅうかく)」と言い、変化しやすく、清涼、清潔、粛降、収斂などの性質や作用があります。そして同じ金のグループとして五季では「秋」、五臓では「肺」、五色では「白」、五主では「燥」が配されます。

2200年以上も前に編纂されたとされる世界最古の医書『黄帝内経』をはじめ中医学で教える養生法は、季節の変化に応じて身体を調整することがとても大切だと強調しています。

滋陰潤肺と養陰生津

1. 養肺の重要性

秋の主気は「燥」で、乾燥した気候が肺に影響を与えます。蒸し暑かった空気がだんだん乾燥し、澄み渡った空になってきます。 しかしその乾燥がひどくなると燥邪という邪気に変わり、カラダに悪さをするようになります。

肺は気を主(つかさど)る臓で、喜潤悪燥と言い、乾燥を嫌い潤いを好み、乾燥すると呼吸器系の不調が現れやすくなります。これを防ぎ秋を健やかに過ごすためには、肺を潤し、呼吸器系を健やかに働くようにし、風邪(カゼ)などの呼吸器疾患を予防することが重要で、その養生法を滋陰潤肺、養陰生津と言います。

今年は、まだ残暑厳しい10月末ごろまでは「温燥」、11月に入ると乾燥した冷気にかわり「涼燥」と呼び少し養生法が異なります。

2. 収斂と内蔵

一年四季の生長収蔵のサイクルにおいて秋は収斂(しゅうれん)の時期であり、自然界の万物が成熟し、エネルギーを内に収める季節です。この自然界の変化に対応して、私たち人間も心と身体を調え、カラダのエネルギーを内に収め、外邪の侵入を防ぎ、次に来る厳しい冬に備えることが重要です。生活習慣や食事もこれに合わせ、過度に汗をかいたり、激しい運動を避けるべきで、また、気持ちを穏やかに保ち、怒りや焦りを避け過度に憂い(心配)や悲しい気持ちを持ち過ぎないようにすることが大切です。

激しい運動は汗をかき過ぎ、体内の潤いを失うので、軽い散歩やヨガなど穏やかな運動がおすすめです。また、朝晩は気温が低くなるので適切な衣服でカラダを温め、冷えを防ぐことが大切ですが、春捂秋凍という言葉があり、秋が来たからとあまり早くから厚着をすると、残暑厳しい温燥の時期などは、日中に気温が上がりかえって汗をかいてカゼを引くのでオシャレの先取りはあまりおすすめではありません。その日の気候や気温に合わせて、小まめに調整することがおすすめで、春夏物の衣服などを早めに仕舞い込むのはおすすめしません。

3. 精神面の養生

中医学では、秋は「悲憂」(ひゆう)の感情が現れやすい季節とされ、これは肺と深く関係します。過度の悲しみや憂いは肺の機能を低下させるため、出来るだけココロを穏やかにして過ごすことが大切です。静かな環境で読書や瞑想をするなど、ココロを落ち着ける時間を取り入れて感情のバランスを保ちましょう。そして感情を揺さぶるような状況を避け、穏やかな生活リズムを維持することが、精神面の健康維持に繋がります。あえて悲しい物語の本や映画、ドラマは秋には控えるのがおすすめで、楽しい心持になるものがおすすめです。

4. 睡眠と休息

『黄帝内経』では、秋の夜は早めに寝て、朝は少し遅めに起きることをすすめています。これは、秋の夜長に対応し、身体を十分に休めることで、気を養うためです。少しずつ秋は、日の入りが早く日の出が遅くなり、太陽が沈むのに合わせて早めに就寝し、朝は日の出に合わせて夏よりは少しゆっくり目に起床することで、体内のリズムを整え体力の回復を図ります。夜更かしは陰気を消耗するのでますます乾燥します。睡眠の質を高めることで、心身の健康を保つことが大切です。

5. 夏の疲れを取り、冬に備える養生

秋の養生法は、冬に備えて体内の気を充実させることが目的です。そのためには、日常生活の中での小さな心がけが重要です。例えば、食事において、冷たいものを減らし、少しずつ温かい料理を中心にするように変えていったり、加湿器や濡れたタオルを干したりして室内の湿度を適度に保ったり、爽やかな日には窓を開けて部屋の空気を入れ替えるなどです。

また、肺経や膀胱経などを心地良く伸ばすストレッチやヨガをしたり、要穴(大切なツボ)にお灸をしたりして、気血の巡りを調えます。

そして楽しい映画を観たり気持ちの上がる音楽を聴いたりして気分の落ち込みを防ぎます。これらを実践することで、夏の疲れを癒し、秋の乾燥した気候に対する適応力を高めて、毎日を穏やかに過ごし、外邪に対する免疫力を高めて、冬に向けて心身ともに健康な状態を維持することができます。『黄帝内経』の教えを取り入れた養生法が、夏から冬への大きな季節の変わり目における体調管理に役立つでしょう。

6. 薬膳的養生

秋の飲食においては、喉や肺に潤いを補う食ベ物を食べるようにします。また、いつまでも冷たい物を飲んだり食べていないで、少しずつ適度に温かい食べ物を摂取するようにして、カラダを冷やさないように心掛け、辛味は控えめにし酸味を多く取り入れるようにします。

白きくらげや百合根、蓮の実や銀杏、ハチミツなどはカラダに潤いを補う食ベ物で、酸味は収斂作用があり体内の気を収めます。また酸味は肝を助けるので、梅干しや柑橘類など適度に酸味を含んだ食ベ物を摂ることで自律神経のバランスを調えます。一方、激辛や生姜、ニラ、ネギ、ニンニク、唐辛子、山椒などはカラダを温めてくれる食材ですが、温まると乾燥もしやすくなるのが自然の法則。辛味は発散性があり体内の気を外に放出しやすくするため、秋の収斂の時期には反するので控えめがおすすめです。

肺が乾燥してツライ症状が出やすい人や便秘気味、切れ痔などの人も同じです。腸内に熱がこもると便も乾燥し硬くなって出にくくなります。お酒も飲み過ぎると熱が生まれ肺や大腸も乾燥するのでほどほどにしましょう。

「温燥」の時は涼性、甘味、苦味の食材で乾燥を防ぎつつまだまだ熱を溜めない食養生を

残暑厳しい温燥の時期は涼性食材で肺にこもった余熱を清め、養陰生津の食材で津液を補い肺を潤す食材がおすすめです。

【清肺】: あわ、れんこん、くろくわい、ごぼう、春菊、セリ、セロリ、だいこん(生)、たけのこ、白菜、冬瓜、海苔、きゅうり、トマト、牛乳、豆乳、豆腐、貝類、卵、銀杏、梨、びわ、キウイ、いちじく、白きくらげ、菊花、百合根、松の実、はと麦など。

①.秋におすすめの食ベ物とその性味、帰経、効能

秋におすすめの食材は、肺を潤いを与え、呼吸器の働きを健やかにする食べ物です。また、秋は「収斂」の季節でもあり体内の気を収める食材を摂るようにしましょう。

1.白きくらげ(性味:甘・平/帰経:肺、胃、腎)、効能:養陰潤肺、生津止渇

白きくらげは潤いを補い、肺の乾燥を防ぐ効果があり、特に喉の渇きや乾燥による咳に効果的です。

2.百合(性味:甘・微苦・涼/帰経:心、肺)、養陰潤肺、清心安神

百合根は肺を潤し、心(しん)を穏やかにする効果があります。乾燥による咳を和らげ、不眠や不安感を緩和します。

3.蓮の実(性味:甘・渋・平/帰経:心、脾、腎)、補脾止瀉、益腎固精、養心安神

蓮の実は脾を補い、消化機能を整えるとともに、腎を強化し、精力を高めます。さらに、心を落ち着かせ、不安や不眠を緩和します。

4.菊花(性味:甘・苦・微寒/帰経:肺、肝)、疏風清熱、平肝明目、清熱解毒

菊花は風邪を予防し、熱を冷ます効果があります。また、肝の働きを助け、視力を保つ作用もあります。

5.ナツメ(性味:甘・温/帰経:脾、胃、心)、補脾益気、養血安神

ナツメは脾胃を強化し、エネルギーを補います。また、血を補い、精神を安定させる効果があり、不眠や心の不調にも役立ちます。

6.クコの実(性味:甘・平/帰経:肝、腎、肺)、補益肝腎、明目、潤肺

クコの実は肝と腎を補い、視力を保つ効果があります。また、肺を潤し、乾燥による喉の不調を和らげます。

7.竜眼(性味:甘、温/帰経:心、脾)、補血安神、補気養血、美肌

気血を補い、心身を安定させる効果があり、特に秋の疲労やストレスに効果的です。美容にも良い食材です。

8.梨(性味:甘・涼/帰経:肺、胃)、潤肺止咳、清熱生津

梨は肺を潤し、乾燥による咳や喉の痛みを和らげます。また、体内の余分な熱を冷まし、口渇を解消します。

9.銀杏(性味:甘・苦・収/帰経:肺)、収斂固渋、温肺定喘

銀杏は肺を温め、喘息や慢性咳嗽に対して有効です。さらに、気を収め、体内の余分な水分を排出する効果があります。

10.山芋(性味:甘・平/帰経:脾、肺、腎)、補脾益肺、固腎益精

山芋は脾と肺を補い、消化機能と呼吸器系を強化します。また、腎を補うことで精力を高め、カラダを健やかに保つ効果があります。

11.柿(性味:甘・渋・寒/帰経:肺、胃)、涼血止血、生津潤燥

柿は乾燥による肺や喉の不調を和らげ、血を冷やして止血する効果があります。また、秋の乾燥で失われた体内の津液(体液)を補います。

12.蜂蜜(性味:甘・平/帰経:脾、肺、大腸)、潤肺止咳、解毒止痛

蜂蜜は肺を潤し、咳や喉の痛みを和らげます。また、体内の毒素を排出し、痛みを和らげる効果もあります。

13.大根(性味:辛・甘・涼/帰経:肺、胃)、消食化積、清熱化痰、下気寛中

大根は消化を助け、体内の余分な熱を取り除きます。痰を減らし、咳を鎮める効果もあり、秋に起こりやすい呼吸器系の不調に適しています。

14.れんこん(性味:甘、寒/帰経:心、脾、胃)、滋陰潤燥、清熱涼血、補血強壮、止血

秋の乾燥対策に優れ、肺を潤し、消化を助ける効能があります。特に胃腸の健康を保ちたい時に役立ちます。

15.栗(性味:甘・温/帰経:脾、腎)、補腎健脾、強筋健骨

栗は腎を強化し、筋肉や骨を丈夫にする効果があります。脾を補い、消化機能を助けるため、秋から冬にかけてのエネルギー補給に適しています。

16.胡麻(性味:甘・平/帰経:肝、腎、大腸)、潤腸通便、補肝腎

黒胡麻は腸を潤し、便秘を解消する効果があります。また、肝と腎を補い、髪や皮膚の健康を保つのに役立ちます。

17.杏仁(アーモンド)(性味:辛・微温/帰経:肺、大腸)、潤肺化痰、止咳平喘、通便

アーモンドは肺を潤し、痰を和らげ、咳や喘息を鎮める効果があります。また、便秘の解消にも効果的です。

18.松の実(性味:酸・甘・温/帰経:肺、大腸、肝)、潤肺止咳、潤腸通便、補肝養血、美容

松の実は、肺を潤し、便通を改善する効果があり、特に乾燥した季節に適した食材です。また、美容やアンチエイジング効果も期待でき、日常の食事に取り入れることで健康維持に役立ちます。

19.黒米(性味:甘・平/帰経:脾、肝、腎)、補脾益気、益精補血

黒米は脾を強化し、エネルギーを補充します。また、血を補い、体力を向上させる働きがあり、秋から冬にかけての体力維持に役立ちます。

20.菱の実(性味:甘・微苦・平/帰経:脾、肺)、健脾止瀉、益肺潤燥

菱の実は脾を補い、消化機能を整えます。また、肺を潤し、乾燥による咳や喉の痛みを和らげます。

②.滋陰潤肺におすすめの飲み物

肺を潤し乾燥から守り養肺におすすめの飲み物。

1.梨ジュース、潤肺止咳、清熱生津

梨は肺を潤し、乾燥による咳を和らげる効果があります。ジュースにして飲むことで、特に乾燥が厳しい季節には効果的です。

2.白キクラゲと蓮の実のスープ、潤肺養陰、健脾養胃

白キクラゲと蓮の実を使ったスープは、肺を潤し、乾燥から保護します。また、胃腸の調子も整えてくれるので、食欲が低下しがちな時期にもおすすめです。

3.アーモンドミルク、潤肺生津、益気養陰

アーモンドミルクは肺を潤し、乾燥による喉の不快感を和らげます。特に、喉の乾燥が気になる時に適しています。

4.菊花茶、清肝明目、解毒散風

菊花茶は、秋の乾燥による目や喉の不調を和らげる効果があります。また、体内の熱を取り除き、リラックス効果も期待できます。

5.桑の実茶、清肺潤燥、平喘止咳

桑の実は、肺を潤し、咳を鎮める効果があります。乾燥が気になる季節に飲むと、呼吸器の健康を守ります。

6.生姜紅茶、温中散寒、止咳平喘

生姜紅茶は、寒さからくる咳や喘息を和らげる効果があります。秋の朝晩の冷え込みに対応し、体を温める飲み物として最適です。

7.大根とハチミツのドリンク、潤肺化痰、止咳平喘

大根をすりおろし、ハチミツを加えたドリンクは、肺を潤し、咳や痰を和らげる効果があります。乾燥が強い時期に飲むと効果的です。

8.ナツメ茶、養血安神、益気補中

ナツメ茶は、肺を潤し、血を補う効果があります。秋の季節の変わり目に体調を整えるために最適な飲み物です。

9.梨のコンポート(梨水)、潤肺止咳、清熱化痰、滋陰生津

梨のコンポートは、特に乾燥した秋の季節に適しており、毎日の飲み物として取り入れると、肺を潤し、秋特有の症状を予防するのに役立ちます。

10.杏仁茶、潤肺止咳、平喘

杏仁茶は、肺を潤し、咳や喘息を鎮める効果があります。特に、乾燥した空気が喉に負担をかける時期に効果的です。

これらの飲み物を日常生活に取り入れることで、肺を養い、乾燥から守ることができます。秋の乾燥した気候に適した飲み物を選び、健康を保つための一環として取り入れてみてください。

京都伝統中医学研究所の"白露”におすすめの薬膳茶&薬膳食材"

まだまだ残暑が厳しく暑邪、湿邪が旺盛ですので現実的には心気を損なわないよう安神養心や脾気を損なわない健脾利湿を心掛け、また暑湿邪を溜め込まないようにすることが大切ですが、自然界の秋の気「収」に適応し、肺の乾燥を防ぎ、健やかにする滋陰潤肺を心掛け、厳しい冬に備えるカラダづくりをしていくことが大切です。

1.「滋陰潤肺」肺の乾燥を防ぎ陰を補うための薬膳茶&食材

秋におすすめの食材は、肺を潤いを与え、呼吸器の働きを健やかにする食べ物です。また、秋は「収斂」の季節でもあり体内の気を収める食材が推奨されます。夏の疲れを癒し、厳しい冬を乗り越える心身をつくることが秋の養生法になります。

オススメの薬膳茶&薬膳食材は、

薬膳茶では、カラダ潤し茶、増血美肌茶、五望茶、野ばらとなつめの美顔茶、なつめ薬膳茶、なつめ竜眼茶など、

薬膳食材では、白きくらげ、百合、蓮の実、新彊なつめ、枸杞の実、桑の実、はと麦、黒きくらげ、金針菜、竜眼、紅花などがオススメ。

薬膳スィーツ

白キクラゲのスィーツセットなど

白キクラゲのスィーツセットに梨やリンゴなどを加えるとさらに滋陰潤肺効果がアップします。子どもも大好きな手作りスィーツです。

2.入浴時におすすめ漢方入浴剤

寒湿タイプにオススメ

一日中冷房の効いた部屋で仕事をしている人や乗り物などでカラダが冷えた人は、カラダをしっかり温めることが大切です。

ヨモギがたっぷり入った「ポカポカあたため乃湯」もカラダが温まりココロの緊張もほぐれ気の巡りを促進。

ヨモギは漢方で艾葉(ガイヨウ)と言い、古来から擦り傷や切り傷など出血時に止血薬などとして使われたり、浄血や造血、デトックス作用(むく みの改善)、冷え性改善、美容効果があり、最近では「よもぎ蒸し」なども流行っていますね。

湿熱タイプにオススメ

仕事やスポーツなど屋外の活動で汗をかいたりカラダが火照っている人にオススメ。エキゾチックでオリエンタルな香りの 「すっきりさっぱり乃湯」暑気あたりの体調不調やストレス、気鬱などを解消してくれます。

藿香(かつこう)は、お腹を温め、湿を追い出冷たい物の飲みすぎ食べ過ぎで傷めた脾胃を補ったり夏カゼの予防など。漢方薬の「藿香正気散」でよく使われます。アロマではパチョリと呼ばれオリエンタルでエキゾチックな香りで人気があります。藿香に生姜や陳皮をブレンドして冷房などで冷えたカラダを温め、爽やかな香りでリラックス。

☆どちらも、漢方の香りが浴室全体に広がり、ココロもカラダも癒されリラックス♪

薬膳茶や薬膳食材などの商品は各ショップでお買い求めいただけます。

薬膳茶&薬膳食材専門店 京都 楽楽堂 本店公式サイト

国際中医師がオリジナルブレンドした季節の薬膳茶や、厳選した安心安全の薬膳食材を専門に扱っています。ぜひご利用ください。

ただいま薬膳茶&薬膳食材専門店 京都 楽楽堂 本店オンラインショップのLINE公式アカウントにお友達登録いただいた方で、ご希望者に彦阪泥舟社中と共同企画「貴女の星の運勢先読み通信」を無料でプレゼント。ご希望の方はLINEお友達登録の上、生年月日と「先読み通信希望」と記入してLINEにてお申し込みください。九星気学の本命星による文月(7/6~8/6)の貴女の本命星の運勢傾向と中医学的養生法を記載したPDFファイルをLINEでお届けします。

※毎月継続して配信をご希望の方は、上記QRコードを読み込むかまたは下記URLをクリックしてお友達登録の上、生年月日と9月先読み通信配信希望と書いて送信してお申し込みください。

LINE公式アカウント⇒ https://lin.ee/wOTbtt8

京都伝統中医学研究所 楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/iktcm/

京都伝統中医学研究所 ヤフー店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/iktcm/

中医学や漢方の知恵を毎日のくらしに活かして、体質改善や病気の予防に役立てて下さい。

次回は、9月22日「秋分」ですね。「暑さ寒さも彼岸まで」少しは秋の気配が漂っているでしょうか。季節の変わり目となり、気候も急変しやすくなります。日々の気候に合わせてしっかり養生してお過ごしください!