【Clubhouse連動】サッカーモロッコ🇲🇦代表大躍進の秘密❗️イスラーム共同体「ウンマ」の仕組みとインド亜大陸における課題

はじめに

こんばんナマステ💚Kyoskéこと暑寒煮切(あっさむにるぎり)だよっ⭐️

今日は先ほどClubhouse『インドの衝撃(インド大学)』で喋った話をこっちでも書いていくよ❕

早速音声版もアルヨ(約51分)

今日は昨年のサッカーワールドカップでメッシ🇦🇷の悲願達成の次くらいに世界の注目を集めたモロッコ🇲🇦の躍進から、イスラーム共同体ウンマについて語っていきたいと思う。

前半は、「アラブの衝撃」に迷い込んだような話になってしまうけど、後半はインド亜大陸に軸足を移していくのでそこはご安心を。

んじゃ早速やってくよ❕❕

「ホームゲーム」を闘ったモロッコ代表

先ほども書いたように、昨年カタールで行われたサッカーワールドカップで最大の話題はもちろんアルゼンチン🇦🇷が優勝し、神の子と呼ばれた天才ストライカーメッシが悲願を成し遂げたことだろう。

そしてその次に話題を集めたといっていいのが、モロッコがアフリカ初、アラブ圏としても初のベスト4に進出する大躍進を見せたこと。

モロッコが強かった理由は2つあり、1つは彼らの大半は欧州で移民の子孫として育ち、少年の頃は欧州の国の世代別チームに選出されたような逆移民であることが挙げられる。

そのなかでもハキミ🇲🇦はメッシや最後までメッシの夢を阻み続けたエムバペ🇫🇷と同じパリサンジェルマン🇫🇷でプレイしていて、ここのオーナーはカタール投資庁🇶🇦。

要するにオイルマネーに沸くカタールの息のかかった選手たちばかりがヒーローになっていったという事実がある。

優勝セレモニーでメッシに着せていた王族のガウンは別にエムバペが着たってカタール的にはよかったわけだ。クロアチア🇭🇷が上がってきてモドリッチ🇭🇷に着せるのはう~ん、だったかも。

もうひとりカタールがヒーローに仕立てたかったパリサンジェルマンのスター選手ネイマール🇧🇷はこのモドリッチにそれを阻まれたことになる。

それはともかく、欧州のサッカーエリート達で構成されたチームは強いけど、それだけじゃない。欧州の強豪たちはアラブ系だけでなく、白人や黒人も混ざり、世界選抜のようなチームを作り上げているのに対してカタールは多様性が弱いし、くぐり抜けてきた予選も欧州よりはレヴェルが低いのでどうしても不利になってしまう。

それを跳ね除けたのは、なんといってもあの最強のサポーター達だった。モロッコの選手がボールを持てば隣のバーレーン🇧🇭まで聴こえるんじゃないかってくらいの大声援を送り、相手の選手が持てば途端に大ブーイングが始まる。

ただ、スペイン🇪🇸に対してのブーイングが他とは圧倒的に違ったのはセウタ、メリリャという領土問題を抱えてのことなので、ポルトガル🇵🇹やフランス🇫🇷などに対するブーイングが標準。それでもすごい。

同じアラブ圏だといっても、端と端で気候が全く違うし、時差的にも西側の国は眠くなるので不利、モロッコからカタールに出稼ぎで来ている労働者たちがサポーターになっている、という解説があったけど、それだけじゃないだろう。オイルマネーで沸くカタール、あるいは近隣のバーレーンやUAE🇦🇪なども含めたら世界中から労働者が来ているわけだし。

モロッコが事実上の「ホームゲーム」を展開できた理由は、イスラームの国を超えた共同体であるウンマの結束が働いたから。

じゃあそのウンマって何よ、って話をこれからしていきたい。

ドSの天使の首締めプレイ

では、ウンマとは何か、という話をする前にイスラームとは何かって話をまずしなくちゃ始まらない。

キリスト教もそうだけど、イスラームについてもきちんと定義から説明しないと、

断食だとか、豚食うなとか、一夫多妻だとか個々のイメージだけがひとり歩きしてしまう。

オリエンタリズムやイスラモフォビアと呼ばれるイスラームに対する偏見にしたって、その多くはそもそもわかってないよね、って感じなので。

イスラームをひとことでいうと、「アッラーへの絶対的な帰依を核とした社会システム」ってことになるかな。

上記リンクにてキリスト教は「ナザレのイエスをキリストであると信じる宗教」と書いた。

違いはわかるよね。キリスト教については「宗教」と書いたけど、イスラームはそれに相当する「帰依」で終わらず、それを核とした「社会システム」と書いた。

それをこれから説明していく。

まず、イスラームという言葉はアラビア語で「服従」を指す。元々、アラビアにおいて宗教用語ではなかったそう。

何に服従するのかといえば、もちろんアッラー。

アッラーは唯一神のことで、英語でいえばゴッド。キリスト教のときも書いたように、固有名詞ではなく一般名詞なので、アラビア語のキリスト教聖書にもアッラーと書かれているし、「アラーの神さま」という表現が日本でよくされているのは根本的に間違っている。

ただし、元々はそれでよかった。

イスラームが興る以前(無明時代という意味のジャーヒリーヤと呼ばれる)、アッラーはメッカのカァバ神殿に祀られていた最高神の名前で、アッラーの下に複数の神がいた。

イスラームが唯一神を意味するヘブライ語でいうヤハウェに相当する言葉としてアッラーを拝借したというのが正しい。

これは漢字文化圏においてゴッドを道教や神道の流れから神と呼ぶのと近いといえば近い。

さて、我々パンピーは何をもってアッラーの存在を知り、それに服従できるのか。

それはアッラーが預言者を媒介にして啓示を下したから。

預言者は25名にものぼるけど(諸説あり)、このうち特に5大預言者と呼ばれる人達がいるので押さえておきたい。

まずはヌーフ。ってアラビア語で言っても誰やねんって思うけど、ヘブライ語でノアっていえばわかるよね。方舟に乗って大洪水から生き延びた人。人類はみなヌーフの子孫ということになる。

次の預言者はイブラーヒーム。これはもしかしたらわかるかな。アブラハムね。ユダヤ教、キリスト教、イスラームにつながる一神教の祖。この人がいなきゃ誰も唯一神なんか信じてない。(フロイトはそう思ってない)

ちなみにアブラハムは100歳になってやっと子宝に恵まれ、その後はむしろ子だくさんになるのだけど、そのうちイサクの子孫がユダヤ人、イシュマエル(アラビア語ではイスマーイール)の子孫がアラブ人とされている。

パレスチナ問題の根源的な問題として、イサクとイシュマエルのどちらが正統かということがあるので、知っておいてほしい。

その次はムーサー。話の流れ的にモーセのことだってのはわかるかもしれない。

海をパッカーンと割った人として有名だけど、もうちょっとちゃんと書けばエジプトに連れてこられたユダヤ人を率いて、エジプトから脱出し、ユダヤ教の基礎を築いた人。海を割ったのはこの出エジプトの物語。

彼はアッラーから『モーセ五書』を授かってもおり、これはユダヤ教・キリスト教でも使う聖書(キリスト教サイドからは旧約聖書)にも含まれているものだけど、イスラームでもこれを『タウラート』と呼び啓典のひとつとしている。

なお、フロイトは彼は本当はエジプト人であり、この少し前にエジプトで興った一神教の継承者であるという説を唱えている。

次の預言者はイーサー。なんとなく沖縄っぽい響きではあるけれど、イエスのこと。彼はキリスト教でいうところの『福音書』にあたる『インジール』という啓典を授かったのみならず、次に来る預言者の登場を予見したとされる。

なお、預言者はアッラーから言葉を預かっているだけで、あくまでパンピーだというのがイスラームの見解。したがってイーサーがキリスト(救世主、神の子)であることは全力で否定している。

ムーサとイーサーはユダヤ人、つまりイサクの子孫であるということも確認しておきたい。

そして最後にして最大の預言者がイスラームの開祖であるムハンマドということになる。

彼はイシュマエルの子孫であるアラブ人のなかのクライシュ族という商人の一族だった。

西暦570年頃、現サウジアラビアのメッカ生まれで、聖徳太子と同じ時代の人物。聖徳太子が実在したのかどうかは別の話だけど、ムハンマドが飛鳥時代の人であることは押さえておこう。

定期的に洞窟で祈る生活を行っていたのだけど、40歳のとき、つまり西暦610年頃、洞窟にジブリールという天使が現れる。ガブリエルのことね。

んで、ムハンマドは首を絞められて、「アッラーの言葉を誦め❕」と脅される。

ドS過ぎて日本人の持つ天使のイメージがぶち壊しだ😨

そしてアッラーの啓示を受けた彼は、親類のキリスト教徒に相談してそれは啓示に違いないとお墨付きを得て、その啓示を周りに広めだす。

「アッラーの他に神なし」なんてゆうもんだから、多神教徒たちに敵視され、西暦622年にムハンマドは少数の信奉者を連れてマディーナ(メディナとも音写される)へ移る。

これをヒジュラ(聖遷)と呼び、イスラームの暦であるヒジュラ暦はこれを紀元としている。このヒジュラの苦難を追憶するイヴェントが断食月であるラマダーン。詳しくはここを見てね。

マディーナにいるときに、ムハンマドは一度昇天してイェルサレムへ行き、ヌーフ、イブラーヒーム、ムーサー、イーサーに会っていて、そこが岩のドーム。イェルサレムがメッカ、マディーナと並ぶイスラームの三大聖地に数えられている理由だけど、要するにムハンマドこそユダヤ教から続く一神教の正当な継承者だって言いたかったんだよね。

そこからメッカと8年間戦争を繰り広げ、629年にメッカを征服してカァバ神殿はイスラームの神殿となった。

ここが実は一番重要。

世界宗教の開祖としてムハンマドとよく比較される釈迦とイエスは言いたいこと言って多少の信者を集めたけど、それ以上のことは別にしていない。

だけどムハンマドは政治を行い、軍を率いた。

また、ムハンマドの本業は商人であり、イスラームはビジネスチームでもあった。

最初に書いたこと。イスラームは宗教ではなく、宗教を核とした社会システムだって話はここに繋がってくる。

ムハンマドの啓示は『クルアーン(昔はコーランと呼ぶことが多かったけど)』にまとめられ、最も重要な啓典ということなるんだけど、キリスト教がギリシャ、ローマでどんどんひん曲がっていくのを見ていたからなのかアラビア語でしか書かれない、誦まれないものになっている。

じゃあ本屋で売ってる和訳や英訳は何だっていうの❓

それは単なるトリセツなので、これからもどうぞよろしくね。

『クルアーン』のほか、ムハンマドの言行録がハディースとしてまとめられ、これを基にシャリーアという法律がつくられ、これによってイスラーム共同体が統治されることになる。

ウンマというのはこの共同体を指す。

信仰、政治、経済、そして人々の生活がすべて統合され、アッラーの下でみんな平等かつ助け合って生きる共同体ということになる。

ウンマい話にはウラマーがある

ムハンマドが創り上げたウンマはムハンマドに直接仕えた4人の正統カリフを経て世襲カリフによるウマイヤ朝へと続いた。

ただし、最後の正統カリフであるアリーの暗殺を機に、世襲カリフへついていったグループ、アリーの子孫についていったグループ、アリーを暗殺したグループへ分かれ、それぞれスンニ派、シーア派、ハワーリジュ派となった。

大多数はスンニ派で、シーア派はイラン🇮🇷で唯一多数派となり、イラク🇮🇶やレバノン🇱🇧、インドでもそれなりの信徒を抱え、ハワーリジュ派はその流れを汲むイバード派がオマーン🇴🇲の大多数となっている。

このためイランは他の中東諸国と非常に険悪な仲で、オマーンが仲裁に入ることがよくある。

シャリーアをルールとしたウンマは当初こそそれなりにうまくいったけども、外部環境というのはどんどん変わっていくし、そうでなくともルールを優先して目的を見失う本末転倒な展開、官僚制の逆機能(マートン)が起きる可能性は大いにある。

実際、ウマイヤ朝に代わって8世紀に成立したイスラーム王朝であるアッバース朝の時代にはもう、シャリーアを一言一句参考にしてたら機能しなくなることが多くなった。

そのときどーしたかというと、クルアーンやハディースを完全に暗記したインテリ達が一生懸命解釈して、円滑な運用に努めた。アッラーの啓示は究極なのだから、その意味をきちんと理解すれば表面的に外部環境が変わったように見えても絶対にブレイクスルーするはずなんだと。

これがウラマー、法学者と呼ばれる人達で、このシステムが生きて、アッバース朝どころかそこから千年近くはイスラームが世界史の主役だった。

ただし、統一した王朝ではなく、アッバース朝のあとは様々なイスラーム王朝が乱立していくのだけど。

そこでウンマはそういった個々の王朝や地域を超えたネットワークを持つ共同体ということになり、国民国家になった今でも変わらない。なお、既存国家を打倒してもう一度ウンマを統一した勢力にすることを謳っているのがISISということになる。

ウンマは宗教、政治、法、経済、生活を抱合するものというだけでなく、ネットワークをどんどん広げていく性質を持つ。

ムスリムは仲間を増やすために、ウンマの外の人をお・も・て・な・ししていく。ムスリムは敵意を持たずに近づくと本当にびっくりしちゃうくらい優しくて、自分も幾度となく何かをご馳走になってきた。

これが本当の意味でのジハード(聖戦)なのね。

ウンマをダールアルイスラーム(平和の家)、ウンマの外をダールアルハルブ(戦争の家)と呼び、平和の家を拡大していくということ。

ちなみに彼らは我々に対してイスラームに入れとは言わない。布教ではなく、ウンマの素晴らしさを体感してもらって、本人がイスラームに帰依したいと思うことが重要。なぜならアッラーとムスリムはマンツーマンの関係であるから。

だけど日本のモスクで感化された日本人がしつこく勧誘してきたことがあって、要するにムスリムになりきれてないわけ。

ネットワークとはいうもののね、ウンマはムハンマドの時代のアラビア半島の環境に依拠している以上、広がりにはどうしても限界がある。

アラビア半島のローカル言語だったアラビア語はウマイヤ朝、アッバース朝のおかげでモロッコまで広がる巨大な言語圏に成長したけれど、既に強固な文明を持っていたペルシャ、テュルク(今のトルコというより中央アジア)、インドなどにはアラビア語は広まらず、それぞれの地域に合わせてローカライズされていくことになる。

ただし、『クルアーン』はアラビア語から翻訳できないルールをつくっておいたおかげで、礼拝などはアラビア語で行われるし、イスラームに関連する用語がアラビア語から現地語に借用されることになり、ヒンドゥスターニーの言語にアラビア語の文字や語彙を組み合わせたウルドゥー語が誕生するなど、ウンマに一定のまとまりは残された。

今日においてムスリム人口が多い国はインドネシア🇮🇩、パキスタン🇵🇰、インド🇮🇳、バングラデシュ🇧🇩、イラン🇮🇷、トルコ🇹🇷の順で7番目にやっとアラブ圏のエジプト🇪🇬が登場するというのも皮肉な話ではあるけど、逆に言えばそれだけの地域に広まったということでもある。

ただし、広がりは緯度の低い国に集中している。白夜の国で昼間の断食なんかできないからね。欧州への移民が極端に増えた今となってはそれを断行している人達がいるけれど、大多数にはなりえない。

ヒジュラ暦は純粋太陰暦で季節の補正を一切しない。だからラマダーンは冬にも夏にもなりえるけど、緯度が低ければ大した問題にもならない。

純粋太陰暦なんか採用できるのはムハンマドが商人だったから。等間隔の月次で経営を把握した方が都合がいいわけ。だけど一次産業に依拠している人達にとってはたまったものではなく、ペルシャでは太陽暦が併用されている。

豚を食べちゃいけない、というのもそもそもアラビア半島では豚食べる文化はなかったけれど、それに対して近年有力な説が出てきた。

豚は人間と同じ低セルロース質の食物を食べるため、砂漠では人間との共存が難しいこと(牛や羊は高セルロース質の食物を食べるので人間と競合しない)、

それから豚は汗腺がない、つまり汗をかけないので砂漠にすむのは難しい。豚はサウナに入れないということになる。煮豚になる❓

豚は他の動物よりもたっぷり食べられる部位があるため、砂漠でなければ飼育に適した動物なのよ。戦前の東日本で瞬く間に養豚が広がった理由はそれ。西日本は元々農耕用の牛を飼っていたためそのまま肉牛飼育に転換したけど、農耕馬を飼っていた東日本は転用できなかった。熊本を除けば馬刺しが有名な場所は大抵東日本にあるのもそのため。

だからね、豚食うななんて言われたら、飼育コスト的にそんなの無理だっていう地域は多いのよ。そーゆー地域ではイスラームは広まらない。

現代においては欧州をはじめ、移民が世界中にいるけれど、純粋にムスリムが多数住む地域としては、東はフィリピン南部🇵🇭から西はアフリカのモーリタニア🇲🇷ってことになるんだよね。ただ、気候的な問題で中米にはもしかしたら強固な拠点ができるかもしれない。欧州に無理して住むより幸せだと思う。

また、インドネシアやインドのようにムスリムの絶対数は多くとも、割合が大多数でない国ではシャリーアによる統治は難しく、それ以外の法体系で統治されていればそれはウンマではない。

ただし、そうした国に住むムスリムのコミュニティとしてはウンマの機能は生きる。彼らはウンマの一員としてシャリーアを守りながら、国民として国内法にも依拠している。

イスラームのインテグラル型システムは完璧過ぎたが故に、産業革命など欧州、キリスト教徒のイノヴェーションに負けてしまった部分がある。

では、今のイスラームがオワコンなのかといえば、そんなことはない。今世紀末にはキリスト教徒を抜いて信徒数は世界一になると言われているし、

オイルマネーが潤沢なためそれこそ先述のパリサンジェルマンのような事例があちらこちらに起きている。航空会社だって、昔のパンナムやらJALやらではなく、エミレーツ🇦🇪とエティハド🇦🇪とカタール🇶🇦で世界一を競うような時代。

そして何よりも西洋近代文明に陰りが見えてきている今、中華やインドなどとともにオルタナティヴとして注目されはじめてきている。例えば貧しい人への富の分配や利子を取らない金融システムなどなど。

日本においても主にインバウンドや海外ビジネスの関係で、史上2度目に注目を集めつつある。実は戦前、大東亜共栄圏を構想するにあたってイスラームが大きく注目されたことがあり、その際『クルアーン』が初めて和訳された。

インド亜大陸におけるウンマの受容と反転

ここまで「アラブの衝撃」をお読みくださいませてありがとうございました。

ここからやっとインド亜大陸の話に入っていく。

現在パキスタン、インド、バングラデシュがムスリム人口の2〜4位を占めてお。、これらをすべて合わせれば1位インドネシアのムスリムを抜く。

というかパキスタン単体でも2030年頃にはインドネシアを追い越し、さらに2050年頃にはそのパキスタンもインドに追い越される見込み。

そうはいってもインドにおいてムスリムは2割弱と8割近いヒンドゥー教徒には及ばない。

ムスリムの絶対数1位の国がその国のマジョリティではない、という矛盾は様々な問題を引き起こしていくだろう。

インド亜大陸におけるイスラームの伝播は2通りある。

まず、7世紀、ムハンマドの時代から全然経たないうちにケーララのマラバール海岸にアラビア商人が運んできた。

それとは別に12世紀にテュルク系のマムルーク朝がデリーを中心に北インドを征服した。

日本のイスラーム学者のなかでは仏教に倣って南伝イスラーム、北伝イスラームという言い方をするのだけど、ケーララはまさに南伝イスラーム、デリーは北伝イスラームということになる。

南伝イスラームは海を渡って伝播され、アラブ人が中心かつ商業的な性格を持つもの。

それに対して北伝イスラームは陸を通って伝播され、アラブ人よりもペルシャ、トルコ、モンゴルといった騎馬民族たちによって広がっていき、政治・軍事的な性格を持つものだった。そしてヒンドゥー教や仏教の寺院を破壊してモスクを建てるようなことをしていった。

この性格は今に至るまで大きな影響を与えており、ケーララを中心に南インドではムスリムとヒンドゥー教徒、クリスチャンが割と仲良く暮らしており、ラマダーンやクリスマス、ディワリなど諸宗教のお祭りを一緒になって祝ったりもする。

一方で北インドではムスリムとヒンドゥー教徒はギスギスとした関係であることが多い。

インドとパキスタンの分離独立にしても北インドの論理であり、南インドからすれば奇異に思えても仕方がない。ただし、ムガール帝国がケーララを除きほぼ南インドも征服したため、ケーララ以外では北インド的な感覚もないわけではない。

南伝イスラームはインド亜大陸のみならず、東南アジアへも比較的平和に伝播したけれど、フィリピン南部で止まった。豚肉もガンガン食べるし、酒もガンガン呑む中華文明の影響が強い地域では受け入れられなかったのだろう。

インド亜大陸の近辺ではアラビア海に浮かぶモルディヴ🇲🇻やラクシャーディープ連邦直轄領🇮🇳はムスリムが大多数となったけれど、インド亜大陸そのものは南北ともに大多数とはならず、むしろアッラーの下では平等のはずのムスリムにカーストができるなどローカライズされていく。

ただし、南インドではローカライズも比較的穏健的な性格を持つのに対して、北インドでは攻撃的な性格を持つものになっていく。

そしてヒンドゥー教もまたウンマの影響を強く受けていくことになる。

これはあくまで自説なのでエビデンスは何もないけれど、ヒンドゥー教徒が牛肉を食べないのはイスラームへの対抗だと思っている。だからその影響下にないケーララやバリ島には牛肉に対する禁忌がないし、牛肉を食べないヒンドゥー教徒は豚肉もほぼ食べない。

ウンマが持つ、宗教・政治・経済・生活の一体化という形態は特にムガール帝国以降のヒンドゥー教徒たちに影響を与えた可能性が大いにある。

マハトマ=ガーンディーを暗殺し、モディ政権を支えるヒンドゥーナショナリズムと呼ばれる思想は、イスラームのなかでも過激派と呼ばれるものと瓜二つではないだろうか。

モスクを壊し、牛肉を買った者を襲うような今のインドがこのまま世界最大のムスリムを抱える国になるという行く末には薄寒さを覚える。

ダルガー参拝が北インドを救う❓

では、北インドに今後起きるのは憎しみの連鎖なのか。

実は北インドでも高い知性と教養を持つ人の間ではイスラームをよく勉強し、良いところを吸収しようとする者が少なくない。

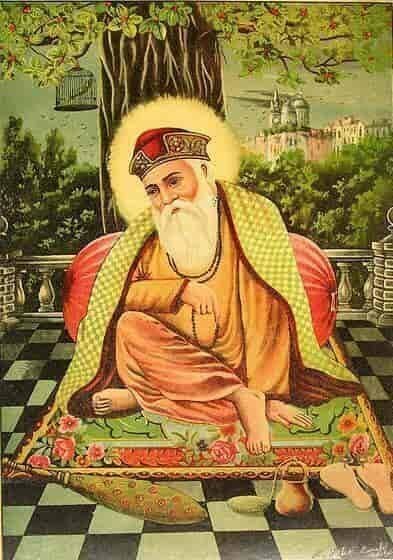

マハトマ=ガーンディーやサイババ、シク教を開いたグールー=ナーナクがそれにあたる。

したがって公教育の場で、インドの他宗教を理解するようなプログラムを必修化することで、国民のリテラシーを高める必要がある。

しかしながら北インドでも南インドのようにヒンドゥー教とイスラームが共存している例が存在する。

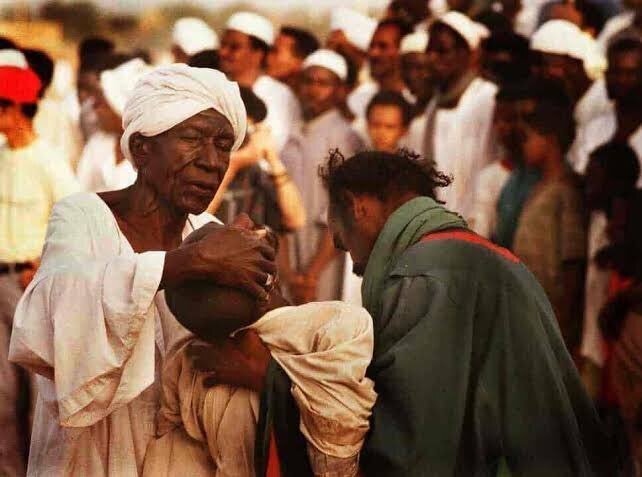

それがダルガー(聖者廟)で、デリーのニザームッディーン廟、ラジャスターン州アジュメールのムイーヌッディーン・チシュティー廟などはヒンドゥー教徒やキリスト教徒なども抵抗なく参拝に訪れているし、

ムンバイの海に突き出たハッジアリー廟は宮島的な観光気分も含めて人気がある。

非常に日本の神社によく似た感じがあり、日本の神社をShrineと訳したのは誰なのかよく考えることがあるんだけど、もしかするとインドのダルガーに近いものを感じたんじゃないのかと。

ダルガーに祀られている聖者とは誰なのか。

ウラマーによるウンマの統治が良くも悪くも官僚化していった9世紀頃、それを批判して宗教が本来持つ神秘性を追い求める人達が出てきた。彼らをスーフィーという。

神秘を追い求めて修行をし悟りを得た人が聖者で、大いに尊敬されることになる。

特にヒンドゥー教が強いインドにおいては宗教の違いに依らず神への愛が魂を救うという思想として発展し、それがインドにイスラームを波及させた理由でもあるし、やはり神への愛により解脱を求める思想であるヒンドゥー教のバクティと影響し合ったり、合一していくことになる。

シク教はこの流れのもとに生まれた宗教だし、

インド型のスーフィズムに大きく影響を受けた人物にムガール帝国3代皇帝アクバルがいる。

彼はムスリムながら統治下ではヒンドゥー教が尊重され、彼建てさせた建築においてもヒンドゥー建築へのリスペクトが見られることから現在のインドでも絶大な人気を誇る。

シャリーアを軸にしたウンマの統治だけを見れば、北インドは非常に危うい状況だけども、ウンマの内部に生じたオルタナティヴもまた北インドの社会を織り成す重要な要素であり、

その効用を科学的に分析することで教育プログラムに役立てていければいいのではないかなーと思っている。

インドにおけるスーフィズムは割と日本語の論文を見かける。神仏習合の国である日本人には惹かれやすいテーマなんだろうね。

おわりに

ひとまずモロッコ代表のブーストをきっかけに、イスラームが単なる宗教ではなく政治経済と一体になった社会システムであり、その共同体がウンマであること、

インド亜大陸の南北では違った受容をしてきて、北インドの攻撃的な伝播は現在でも暗い影を落としているけれど、

インド型のスーフィズムには希望を見出せることが伝わればいいかなと。

インドの人とも色々議論をしてみたいところではある。

思った以上に広くなり過ぎたけれど、あんまり細かくすると前提が伝わらないところもあってなかなか難しいよね💦

それじゃあバイバイナマステ💚暑寒煮切でしたっ✨