【全41本】2024年12月ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンだったアレコレ

2024年12月に私が出会った、DE&Iに関係するニュース、映画、本、イベントなどについて日付ごとにまとめています。

12月2日(月)カンパラプレス「パリ2024に出場したオリ・パラ選手が日本橋で感謝のパレード!」

11/30のこのパレード、行きたかったなー。開催されるのぜんぜん知らなかった。どうやったら知ることができたんだろうか。それにしてもパラリンピアンへかけられる声が大きく変わったみたい。試合を見ていた。感動した。それってすごい変化だと思う。正直、沿道の人のほとんどはパラリンピックを見ていない可能性が高い。NHKでしか放送されなかったし、それもごく一部の試合。でも、こうやって多くの人の中で声をかける人がいる。その隣にいる人が、競技と選手を認知する。そうやって広がっていくんだ。確実に、着実に。

12月2日(月)Spotlite「視覚障害者の「移動の自由」を考える。ユーザー目線で、同行援護業界をアップデートしたい【代表コラム】」

同行援護は視覚障害者のインフラ。とある企業が、視覚に障害のある人の同行支援のためにシステムサービスをリリースし、社内の反対を押し切って競合他社へも売り出した、という話。そのほうが利用者、とりわけ視覚に障害のある人々にメリットが大きいから、と。心が熱くなる話。さらに現状では、視覚障害者が外出しづらい制度的・構造的な問題がある、ということも初めて知った。1レイヤー高い視座からものを見て、長期的に考えて、意味のない境界をこえていく。それを志が高いという。この取り組みは、まさにその典型だと感じた。

12月3日(火)SAMANSA「裸足の女王」

インドの小さな村で92歳の女性が小学校に通うことになったドキュメンタリー。ばあちゃん、すっごいかっこいいんだわ。制作陣も、彼女をあくまでかっこよく捉えている。鉛筆を手に取る。ただそれだけのことが、あんなにシビレるシーンになるなんて。それは彼女の勉強が、自分のためだけじゃないから。劇中でばあちゃんが勉強してたのは掛け算。うちの娘もちょうど勉強中。一緒に見よう。彼女が学びを得られなかった長い時間について語り合いながら。

12月3日(火)TBS NEWS DIG「同性カップルを公的に認める「パートナーシップ制度」仙台市で来週から導入へ」

来週からの制度開始にけて調整中ってすごいスピードだな、と思ったら。パートナーシップ制度の導入は宮城県内では初で、政令指定都市では最後。つまり、これでようやく全都道府県の全政令指定都市で制度が整ったということでもあるのか。駆け込み年内施行ってとこかな。婚姻の法制化もこのスピードで進めばいいのに、と思ったよ。

12月4日(水)DIVERSITY IN THE ARTS「「合理的配慮」を考える

その1:「合理的」な「配慮」って何?」

障害者に対する「合理的配慮」の提供とはなにかを考えるコラムシリーズ。合理的配慮とは?と基礎から学べる、とてもまとまった記事。ちょっと難しいけど、かなりときほどいて解説してくれてる。合理的配慮はD&Iの結果ではなくて、入口。とても納得した。それと「適切なレベルまで社会モデル的な考え方に寄せれば、世の中が正しく見えるようになるし、みんなにとってハッピーだろう」という話も。その”適切なレベル”というところに頭を使う必要があるんだよな。知恵はいつもグラデーションのどこかにある。

12月4日(水)ePARA「世界に発信する障害×ゲーム -ゲームアクセシビリティが拓く可能性-【H.C.R.2024トークショーハイライト①】」

バリアフリーとeスポーツで論文を書いてるってすごいな。友達のためにアクセシビリティコントローラーを作りはじめた、という話もグッときた。コミュニティの拡大が課題というところも。このドークショーが国際福祉機器展の1シーンであることが象徴的なんだけど、バリアフリーとeスポーツって、アカデミックだったりテクノロジーだったりシーンだったりと、その拡張性がダイナミックで目が離せないんだよな。次はどんなジャンルと繋がっていくのか。

12月5日(木)荻上チキ・Session「仕事をしていて感じることについて〜Job Session(野上英文)」

ブラインドサッカー協会の職員で、自信は車いすユーザーという方のインタビュー。協会ではいろいろな人が働いていて、障害の有無で給与が上下するようなことはなく、個人個人の働き方、働け方にあわせた就業体制が整っているという。また協会の外でご自身が経験した、車いすユーザーであることで”特別な態度”を取られた出来事も語られていた。身体に障害があるからといって、筋違いな配慮や遠慮は、それもまた差別。優しい人やいい人だからこそ、陥ってしまうマイクロアグレッションなんだと思う。当事者からしたらマイクロじゃないんだけど。登場人物が全員いい人でも、起きてしまう悲しい事態ってある。悲しみを減らすには、知識と知恵しかない。あー俺も気をつけよう。別にいい人ではないんだけどね。

12月5日(木)CINRA「映画監督97人がトランスジェンダーを含むLGBTQ+差別反対を表明。発起人の東海林毅、加藤綾佳インタビュー」

へー!映画監督と小説家の両有志が同時に声明を出したのは知ってたけど、もともと足並みを揃えるって話だったんだね。良い意味で戦略的。これ大事。「ポリティカルコレクトネスは決して表現の幅を狭めるためではなく、むしろこれまで透明化されてきた人や、社会的に不利な立場にある人を包摂するような表現を目指そう、という裾野を広げるためにあるもの」。明快。私は「片袖の魚」も「息子と呼ぶ日まで」もどっちも見た。素晴らしい映画だった。社会問題が念頭にある人もない人も、どっちも引き摺り込むのが物語の力。これは大きいよ。歴史は物語で動いてきたと言っても過言ではないのだから。この記事には他にも、チェックすべき映画がたくさん紹介されてる。カルチャーコンテンツを愛する多くの人に読んで欲しい記事。

12月6日(金)ePARA「昔の夢に、今の自分で挑戦する。-アゴゲーマー・Jeniの2024年-【H.C.R.2024トークショーハイライト②】」

めっちゃくちゃ胸の熱くなる記事だった。年々進行する難病をかかえながらも、顎でプレーするeスポーツのJeni選手の話。「自分の障害を言い訳にして負けるのが一番ダサい。問題を解決した上で戦えるのがe-sportsの魅力」「アクセシビリティへの挑戦が、技術者のクラフトマンシップを刺激する」。パンチラインだらけじゃないか。eスポーツは究極のバリアフリースポーツとはよくいったもんだ。それにしてもJeni選手の行動力、そしてワガママ力がすごい。

12月6日(金)こここ「差別ってなんだろう?現代社会における差別の研究者 阿久澤麻理子さんをたずねて」

めっちゃくちゃ目から鱗な良記事だった。人権を知らないと差別がわからない。Human Rightsと複数形になるくらいだから、人権は具体的なもの。なるほど。たしかに人権を具体的に知ると、社会における差別がわかりやすく浮き彫りになる。でも、差別は日常の現場で起きている。差別はいけない。そんな、私が当然だと考えていることを、社会とか人権とか、日常とは乖離した大きな概念を持ち出して説明するしかないのだろうか。相手によっては、話が通じないだろうなという諦めが、私の場合は先にきてしまう。これ、どうすりゃいいんだ。人生の宿題。後編も読もうっと。

12月7日(土)朝日新聞デジタル「(フロントランナー)ぜんち共済社長・榎本重秋さん 保険が本当に必要な人のために」

日本唯一、障害者のための保険会社「ぜんち共済」の社長のインタビュー。ものすごい行動力。そして強靭な志。いろいろ大変すぎてうつになってしまったという話も、従業員を尊重して改善を重ねてきたという話も、どれもぐっときた。そして今や目標を大きく上回る契約数。実直な歩みと悪戦苦闘が着実に身を結ぶ。こんなに希望を感じる話ってないよ。

12月7日(土)U-NEXT「ベイビーわるきゅーれ ナイスデイズ」

シリーズ第3弾。娘の誕生日の夜に観た。物語も誕生日がキーになってて運命を感じた。娘にも、ちさととまひろのようなパートナーがてきるといいなぁ、と祈るような気持ちで観てたよ。バディでも連れ合いでもカップルでも夫婦でも恋人でも友達でも、名前は何でもいいや。とにかくうらやましい関係。言わずもがなだけど、アクションもエグい。格闘術がぜんぶ本格というか本式というか。腕のあざとか、あれはたぶんメイクじゃない。見てて気持ちいいくらいのぶん殴りだった。も一回見よ。

12月9日(月)好書好日「「アーレントと黒人問題」書評 思想に内在する差別 その先に」

ちょっと待ってくれ。「悪の凡庸さ」で有名な哲学者ハンナ・アーレント。私はかなり彼女の考え方に影響を受けているのだけれど、黒人差別者だったとは。ショック。でも待て。そこで終わるな。考えろ。それが彼女のスタンスだったはず。ユダヤ人として差別をうけてきて、著名な学識者になってなお、彼女はなぜ黒人を差別したままだったのか。そもそもそれは本当なのか。まずこの本を読もう。5000円か。がんばって買おう。

12月9日(月)パラスポーツマガジン「車いすで「信越トレイル」に挑戦!」

もうサムネイルの写真だけでぜったい読みたくなる記事。アウトドア車いすっていうものがあることすら、初めて知った。トレイルに挑戦した小林さんは52歳でデンマークに留学。そのバイタリティと向学心からして、まずスゴイ。5年で踏破か。楽しんでやってる感じが素敵だった。この記事、美しい写真もあいまって、かなり元気出る。あと、気合い入るよ。

12月10日(火)こここ「差別と関係のない立ち位置ってあるの?社会のあり方に矢印を向けて考える」

差別を「しない」ためにはどうするべきか。差別を「なくす」ためにはどうするべきか。とても具体的で実践的な記事だった。知らず知らずできていたこと、気づかずにできていなかったこと、あるいはやってしまっていたこと。どれも思い当たることがあったよ。記事の考え方はいつか誰かに話す時、何かの問題にぶつかった時に使えそう。それまでしっかり咀嚼しておこう。語り継ぐ。語り換えじゃなくて。そのためにも、誰かと会うって大事だよね。

12月10日(火)パラスポプラス「次の主役は自分だ!車いすラグビー、パリ後初の国際大会で、輝かしい歴史を継承する若き日本代表が奮闘」

車いすラグビーの国際親善大会「三井不動産 車いすラグビーSHIBUYA CUP 2024」のレポート。ガッチリして硬派な、スポーツ記事らしい記事だった。強豪オーストラリアに対して、日本は1勝3敗。手厳しい結果だったけど、どれも接戦の好試合だったみたい。よく考えると、同じ相手とタイマン4連戦ってすごいスケジュールだな。パリパラの金メダルで注目を集めたけど、それは追われる立場になったってことでもあり。次世代が負けるってのも、なんか伸びしろにドラマがあるわ。せっかく男女混合競技なのに、女性選手がいなかったのは、なにか原因があるんだろうか。これからの活躍が楽しみ。

12月10日(火)小塩真司著「「性格が悪い」とはどういうことか〜ダークサイドの心理学〜」(ちくま新書)

「お前は性格が悪い」と妻から言われて読んだ本。いろんな性格の人がいるよね、では済まされないヤツってのもいるよなー俺だなーなんて思いながら読んでたら、多様性の話に繋がっていくとは思わなかった。かなり学術的な話だからじっくり読まないとだけど、性格の暗黒面を詳細に分析してくれてて勉強になった。あと、性格を個人(ミクロ)と人類(マクロ)の両方から捉える、というのも発見だった。思い当たるフシありまくり。でもダークトライアドが無縁な人なんているのかね。そういう意味でも、意外とけっこう幅広い人に関係のある本なんじゃないか、と思ったよ。

12月12日(木)荻上チキ・Session「車椅子を利用している方には「住みやすい東京」について〜Job Session(野上英文)」

車いすユーザーにとって、他の街と比べて東京は住みやすい街とのこと。へー!そうなの。ハード面のバリアフリーも整備されてて、使いやすいかどうかの差はあれど、かならず行きたい場所へのアクセスルートはあると。それと、人。東京の人は、基本的に干渉しないと。困っていれば助けてくれるが、ふだんは放っておいてくれると。そこがよくて、東京に移住する車いすユーザーの方もいるとか。へー!これも意外だった。もちろん人によるのだろうし、あくまで個人的な意見なのだろうけれど。手助けするにしたってなんにしたって、まずは当事者との会話から始まるんだろうな。いろんな人がいる。親切の押し売り、気をつけようっと。

12月13日(金)Yahoo!ニュース「全国初「幸福追求権」で晴れやかな違憲判断 同性婚めぐる福岡高裁判決」

正直、この判決を知った時に、これまでの判決と同じものだと思い込んでいたのだけれど、この記事で何が画期的だったのかよくわかった。幸福追求権を定めた憲法13条に違反するという全国初の判決。反対論がことごとく退けられている。別制度では憲法違反解消されないとしている。素晴らしい。これを勝ち取った原告団のみなさんもすごい。早く法制化すればいいのにと、心から思うよ。

12月13日(金)ハフポスト「齊藤工さんの「負い目」から始まった児童養護施設との交流。「子どもの顔をモザイクで隠さない」映画『大きな家』」

この映画を観に行こうと思ってた。正直、予告編だけで涙が出てきた。この記事も読んで良かった。私自身も、子どもたちの施設に通って、数年間ボランティアをしてた。コロナで頓挫しちゃったけど。自分の子どもを放り出して、またあの場所に戻りたくなってしまう自分が怖い、というのもある。でも、この映画は必ず観に行こうと決めている。

12月13日(金)NHK「時をかけるテレビ 池上彰「父ちゃん母ちゃん、生きるんや 大阪・西成」」

西成区にある児童館「こどもの里」を尊敬していて。映画「さとにきたらええやん」も観たし、実際に西成まで児童館を見に行ったりもした。その児童館について2003年に放送されたドキュメンタリー。子どもの抱える問題の本質は、あんま変わってないな。それにしてもNHKはえげつないくらい突っ込んで取材するな。貴重な映像資料だった。

12月16日(月)soar「「わからなさ」と向き合うことは、不安ではなく希望。べてるの家・向谷地生良さんに聴く「当事者研究」の可能性」

とても身に沁みる記事だった。多様性は大変。労力がかかる。この記事はそこから始まるから、とてもリアル。当事者研究という、これまたリアルを大切にするものへの接続を書いている。その接点に可能性というか、本当に希望を感じた。それと今ではメジャーになった当事者研究というものが、わりと新しいものだということも初めて知った。「どうしたらいいかわからないから、一緒に研究しない?」「苦労を自分の外に置くことで、より当事者として自分の苦労と向き合える」パンチラインだらけ。革新はいつもストリートから始まる。社会ではなく個人に光を当てた記事だから、グッと来るんだろうな。あと、読んでるだけでヒーリング効果がすごい。私はこの先生のような親でありたいし、人間でありたい。

12月16日(月)カラふる「島民11人の大分「深島」で手話の取り組み。耳の不自由な人にも楽しんでもらいたい」

大分県の小島で宿を営業されている方の手記。来島する人たちをきっかけに、手話を勉強されているのだそう。この方の地道で、実直で、それでいてワクワクするようなチャレンジに憧れてしまう。素敵。

12月17日(火)SAMANSA「サンタはアジア人」

わずか3分間のファミリー・コメディ。クリスマスの親御さんにはうってつけ。いろいろ無理のある展開だし、人種文脈だと「ん?それあり?」となる部分もあるけれど、誰かを傷つけるものでもないからめくじらを立てるほどでもない。人種あるあるは要注意だけど、そこも含めて面白い短編映画だった。サンタがアジア人だっていいじゃないか!

12月17日(火)共同通信「【速報】同性婚実現で日本全体の幸福度プラスと首相」

石破茂首相は17日の参院予算委員会で、同性婚について「一人一人の熱烈な思いが実現されれば、日本全体の幸福度にとってプラスの影響を与える」との認識を示した。とのこと。ほんの短い記事だけど、すごく大事な一言なのかもしれない。自民党は好きじゃないけど、いいぞこれはもっとやれ。

12月18日(水)映画「大きな家」

児童養護施設の子どもたちを追ったドキュメンタリー。とってもいい映画だった。逞しいとか健気とかだけではなく、子どもたちを生身の人間として捉えているところに共感と好感を抱いた。だからこそ彼らも、作中で本音を話してくれたんだと思う。私たちが日頃なにげなく接している人もまた、彼らと似た境遇だったりするかも。施設から自立した子たちには困難が待ち受けている。それは社会構造に埋め込まれたものもあるし、私たち一人一人がもたらしているものもある。今の基準で考えれば、私も施設に入っていたかもしれない一人。それをずっと忘れないでいようと思う。彼らの未来を大丈夫にするのは、私たちでもある。

12月18日(水)U-NEXT「ベイビーわるきゅーれ エブリデイ!」

全12話を一気に見てしまった。深くなっていくちさととまひろの関係から、目が離せなかった。友愛、親愛、性愛、情愛。すべてを足し上げて成長を掛け合わせると二人になる。その関係に名前は要らない。二人が幸せならそれで最高。続編希望。

12月19日(木)カンパラプレス「「義足ユーザーに走る楽しさを!」オットーボック・ジャパンがHEROs AWARD 2024を受賞」

やっべ。めちゃくちゃかっこええ。パラスポーツの醍醐味は、テクノロジーとの融合。でもそれを支えているのは、人間の手仕事。ここに奥深さが一つ加わるんだよな。きっといるんだよ、匠が。いろんなところに。ガンガン脚光を浴びてほしい。

12月19日(木)BUSSINESS INSIDER「ノンバイナリー公表した社員の戦い「LGBTQ+当事者の声で会社を変えたい」」

「確実に社会は変わっている。でも遅すぎる」。まったくもってそのとおり。スムーズとスピーディって、違うんだよな。なんて思ったりしてる。スムーズだけどゆっくりすぎるのであれば、その間の犠牲に無神経ってこと。スピードが大切なんだ。速さが生む革新と体験、そこから生まれる発見は、ある。

12月20日(金)毎日新聞「障害関係なく遊べる公園を 「インクルーシブ遊具」設置へ資金募る」

うちの近くにもある、インクルーシブ遊具のある公園。大人気。障害のある子もない子も、一緒に遊べる。遊ぶだけじゃない。列を作ったり、ときにはゆずりあったり。学ぶことが多いんだ。もちろん、障害のある子がのびのび遊べることが第一。でも、もっと広い意味での価値があると思ってる。大人も学ぶことは多いよ。

12月24日(火)カンパラプレス「愛されマスコット、フリージュ君の魅力を写真で徹底解剖!」

へー!オリパラ共通のマスコットって、初だったんだ。知らなかった。東京では今でもソメイティとミライトワの人気がすごいから、フリージュもそうなのかもしれない。それにしてもこのウジャウジャ感がおもろい。日本ではまず思いつかない起用の仕方だと思ったわ。

12月24日(火)朝日新聞デジタル「同性パートナーに権利を 10区長の要請に広がる驚きと見えた「壁」」

何が驚いたって、10区もの区長が連盟で要望書を出したってのも驚いたけど、13区は乗ってこなかったってのも驚いたし、新宿にはパートナーシップ制度さえないってことに一番おどろいた。あの新宿にないの?元区民として恥ずかしい。というか自治体まかせにしないで、早く国が法制化すれば話は済むんだよな。

12月25日(水)文春オンライン「一橋卒の高学歴ドラァグクイーン・エスムラルダ(52)が明かす、同性愛者を自覚し悩んだ時代「豊富な性体験を赤裸々に話す人がいて…」」

非常に興味深く読んだ。新宿に帰りたくなったよ。無用な孤独感を抱える青少年が減る、いや、いなくなるといいよね。でもたぶん、まだたくさんいるんだよな。早く大人になって、自分の好きな世界へ行けるといいよね。誰を好きになったっていいじゃないか。全部で3回シリーズ。これぜんぶ読もうっと。文春の記事をちゃんと読むのは初めてかもしれない。

12月25日(水)SAMANSA「ダウンサイド・アップ」

ダウン症が当たり前の世界で、ひとりだけそうじゃない男の子の話。マジョリティとマイノリティが反転した世界の不思議な寓話。そこに描かれているのは、差別や人権侵害といったことから、マイノリティがもつイノベーションの可能性まで。たった13分で、とても居心地が悪くなり、そして希望を感じる、素敵な映画だった。さかさメガネで見たほうが、世界の本質が見えてくるってこともある。

12月27日(金)文春オンライン「一橋大学→脱サラし“女装”の道へ…高学歴ドラァグクイーン(52)が語る、会社員からフリーへの転身と父へのカミングアウト」

父上へのカミングアウト。そんなバレかたある?っていうエピソードが笑えた。それにしてもすごい半生。それこそ物語みたい。ご縁でつながってきたキャリアだとは書いてあるけど、つなげる努力がすさまじんだろうな。それにしても「高学歴ドラァグクイーン」というタイトルは、どうにかならなかったかね。そりゃいろんな人いるだろうし、当たり前に高学歴の人もいるだろうよ。文春節か。

12月27日(金)毎日新聞「私を忘れないで 95歳、ある性的少数者の死」

映画「94歳のゲイ」は、間違いなく名作だった。それは長谷さんの人生を、命を、剥き出しで捉えていると思えたから。でもこの記事を読んで、それもわずかな一面に過ぎなかったと思い知る。そりゃそうか。たかが90分で描けるものなんてたかがしれている。長谷さんの生き様の光も影も、セクシュアリティだけに基づくわけじゃない。でも、社会とセクシュアリティのはざまで負った傷は、鋭く感じる。だからこそ「人間は自由やで」の一言に重みを感じる。

12月28日(土)文春オンライン「一橋卒→“ドラァグクイーン界の仏”に…52歳になったエスムラルダが語る、嫉妬しなくなった理由「若い頃は、コンプレックスの塊だった」」

2023年の1月。QUEEN'S HOUSEという舞台を見に行った。あの脚本もエスムラルダさんだった。面白かった記憶があるからこの記事も読んだのだけれど、氏の他の作品も見たいと感じた。だって「ドラァグクイーン界の仏」「ドラァグクイーン界の良心」の手になるもの、気になるじゃないか。八方不美人のステージも、なかなか生で観るタイミングがあわないんだよな。来年はきっと行こう。

12月29日(日)TBS NRES DIG「考え抜いて決めた「胸の切除手術」という選択 20歳の東大生が語る、トランスジェンダー男性として選んだ“生き方”」

非常に奥深い記事だった。ひとりのトランス男性が手術を決めてから、手術をした後に至るまで。それにしても手術の二日前にインタビューしてるってすごい。術後の痛々しい写真もよく撮れたな、と。記事タイトルの「東大生が語る」というのが、また煽りっぽくて好きになれなかったのだけれど、本文を読んで納得。そこにはちゃんとしたストーリーとしての必然性があった。彼のアイデンティティへのリスペクトにつながっている書き方がされていた。こういった若い世代が増えてくるのは、間違いなく希望。うちの子どもが成長した時、彼らのような先輩にいてほしいわ。

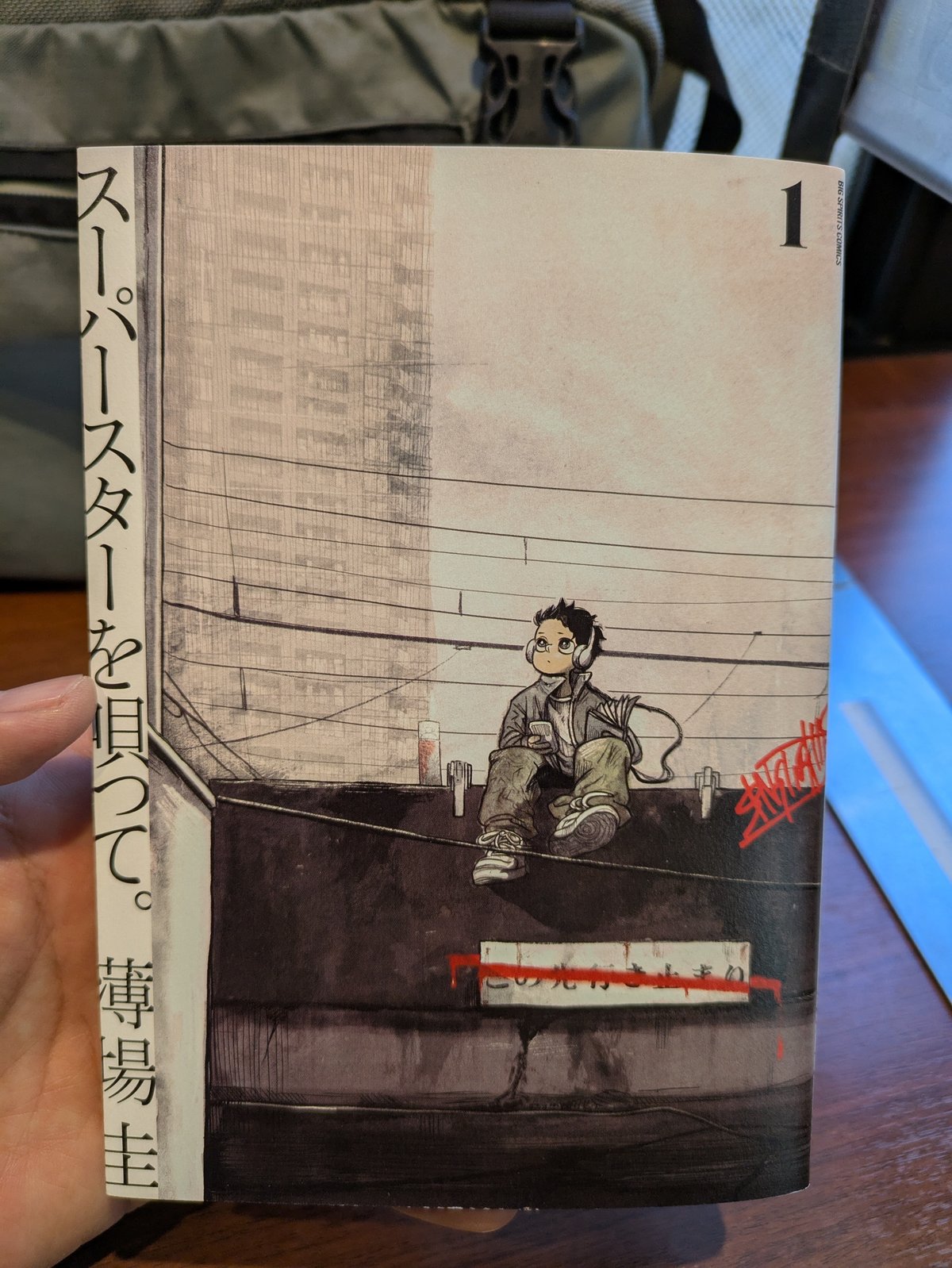

12月29日(日)薄場圭「スーパースターを唄って。 1」

人に勧められておそるおそる読んだマンガ。誰かが虐待される物語はぜんぶ苦手なんだけど、本作は想像以上の重さ。正直、堪えた。でも二巻目も読んじゃうんだろうな。多様性とかダイバーシティとかいうけれど、目を背けたくなる多様性もある。というか、世界の半分は直視できないものでできている。だからこそ、多様性が声高に、逆説的に叫ばれている、とも言えなくもない。いただけない多様性というのもあり。それは大きくいうと人権侵害とか反社会性とか格差なのだけれど、本質はもっとシンプル。ひとつは、誰かが誰かを犠牲にして生きるのやめないか、って話なんだと思う。個人から社会まで、みんな虐待やめろよ、と。共食いから抜け出すための音楽ってのがあり、ヒップホップがある。本作はまさにそんな作品。俺は主人公たちに近い境遇の出身。今の生活に甘んじて、出発地点を遠く感じる。遠ざけている。忘れたいことは忘れてしまえ。忘れたいことほど忘れるな。どっちなんだろうね。どっちにしたって、この本と出会ったのは運命な気がする。忘れたいことは、たまに思い出すと、成長した自分のトリップメーターになってくれる。なんて綺麗事はクソッタレ。

12月30日(月)soar「「12回アルバイトの面接に落ちた」そんなろう者の学生が働ける場所を。聴者と聞こえない人がともに働く手話カフェ『te to te』」

今年、聴覚に障害のあるスタバ店員さんとやりとりしたのを思い出した。あの時はたしか、ボードを指差して支払い方法を伝えたっけ。それと年明け早々の社内研修のヒントにもなった。受講者にも聴こえづらい社員がいて。まずは本人のアクセスニーズをきかねば、と思いつつ、とはいえどう情報保障していこうか、と頭を悩ませてたから、この記事はとっても参考になった。助ける・助けられるじゃなくて、まずは会話から。一緒に作ってく。そのスタンスでいってみよう。「解決策を考えるのがお前の仕事だろうよ。そもそも研修なんか出たくないんだよ。仕事増やすな。あっち行け」とか言われたらどうしよう。それって普段からの信頼関係がものをいうんだよな。難しい予感が。。。

12月31日朝日新聞デジタル「「クィア」な私、パレスチナに連帯 疎外・抑圧の痛み知るから、声上げて行動」

大晦日の早朝6時に読んだ記事。一年の最後に、次の一年へのスタートに、ふさわしい記事だった。「私たちは知っています。社会から疎外され、見捨てられることがどういうものかと」この強い共感と高い視座。アクションを起こせる人特有の引力がある。俺も来年から、いや、明日から見習おう。俺もそろそろ見つけなきゃ。探し始めよう。この記事は人を動かす記事だ。

▼前月分のアレコレはこちら

▼SNSでも発信しています。よければフォローお願いします。

Threads:https://www.threads.net/@musuta_kusaka

X:https://twitter.com/kusaka_musuta

Instagram:https://www.instagram.com/musuta_kusaka/

▼マガジンでイベントレポートやブログなども発信中。

【毎日追加】全国のダイバーシティ&インクルージョンな予定

今月のダイバーシティ&インクルージョンだったアレコレ

de&iマガジン〜ダイバーシティ関連記事〜