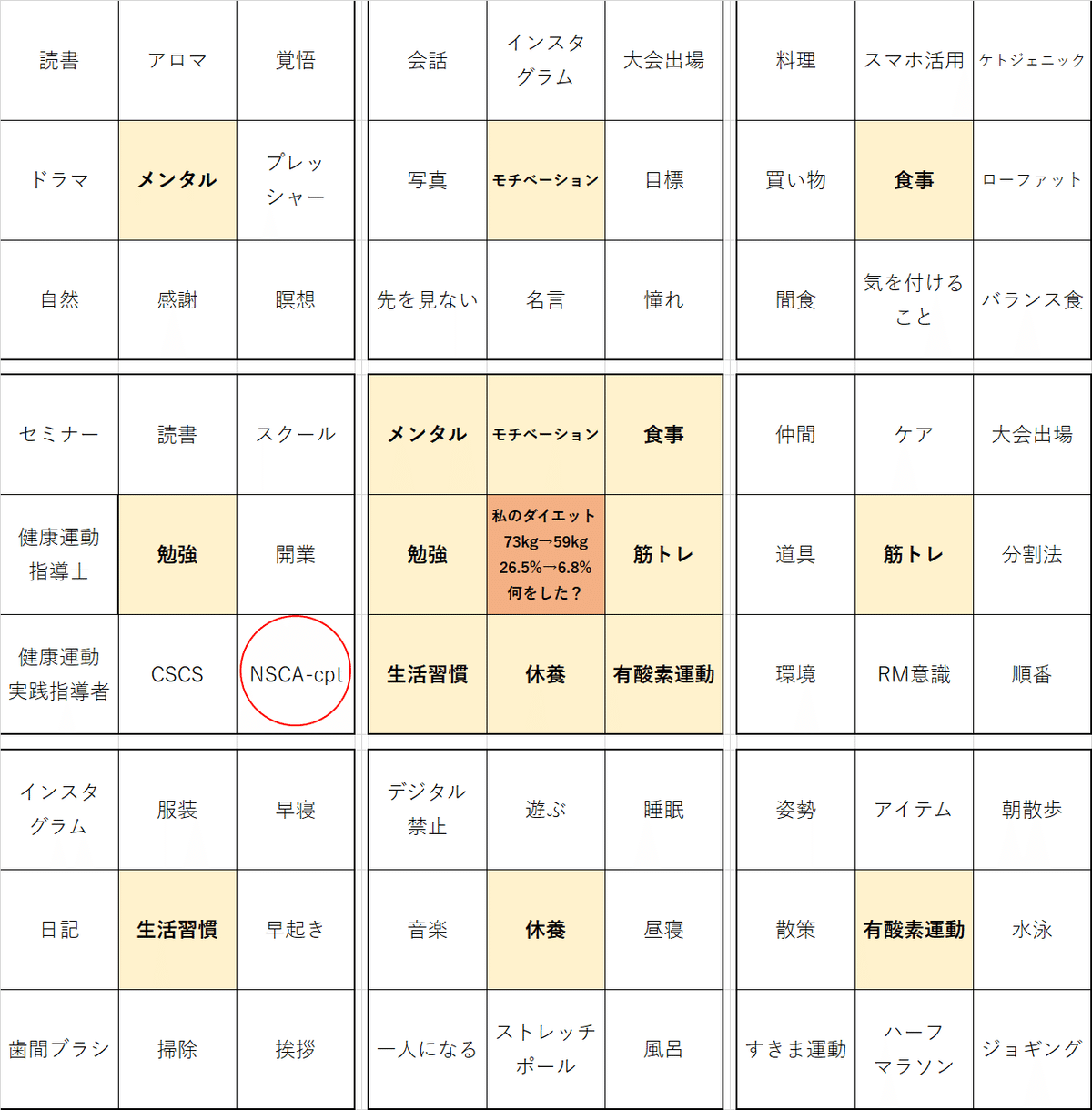

トレーナー資格NSCA-cptの勉強法

こんにちは!トレーナー黒津です。

※この記事は表題の資格を取得したい方向けとなります。

私がダイエットに成功できたのもこの資格のために勉強したこともかなり役立っています。

今回はそのトレーナーの代表的資格である「NSCA-cpt」の試験のための勉強法について私なりに触れていきたいと思います。

資格を取るための手続きやどういった公式教材があるかなどは、公式HPや多くの受験者の情報があるのでそれらを参照ください。

実際受験して感じたことはずばりこちらです。

これをやっておけばいいという正解はない。

まず第一に感じたのは、これをやっておけばいいという感触があまりなかったです。

王道のやり方として、市販の問題集と公式問題集をやり込み、公式の教科書で不明点を確認して理解していく。というのがあると思います。基本的にはこれでOKだと思います。

余裕がある方は公式サイトにある映像や文献なども(有料)攻めていけば知識に厚みが出てよりいいと思います。

ですが、学んだ問題と答えというセットがそのままそっくり出題されるわけではありません。

この資格が一般的にレベルが高めなのは、材料は渡すから自ら説明できるように理解して学んでください。というスタイルだからです。

例えば次のような問題です。

ベンチプレスで糖質を主に使用するエネルギーシステムになるのは次のうちどの回数の時か。

1 3回

2 5回

3 10回

4 30回

答えは3の10回です。これも感覚的に正解できるかもしれませんが、3種類あるエネルギー供給システムを理解しなければいけません。

糖質を主に使用するのは解糖系機構で、30~60秒くらいでMAXがくる負荷でのトレーニングが該当します。

3~5回だとホスファゲン機構といって、10秒程度で止まってしまう高負荷の時に該当します。主に「クレアチンリン酸」と「ATP(アデノシン三リン酸)」をエネルギー源とします。

30回だと長時間可能な負荷であり、有酸素系機構が該当します。

これは、脂質を主に消費し、ミトコンドリア内で酸素を使ってATPを合成するメカニズムのことです。

このように理由がわかることが重要で、「10回」=「糖質」という語句の組み合わせだけでは正解できる知識にはならないのです。

ですから最初に記した、

「市販の問題集と公式問題集をやり込み、公式の教科書で不明点を確認して理解していく。」

というこのサイクルの中で、問題と答えの組み合わせだけを覚えていくのは危険です。

特に映像問題もその点が顕著です。

公式のDVDを見てもそのまま同じのは出ません。あくまでイメージをつかむだけです。

これも運動の手順を文章で読みつつ頭で動画にしてみるなどの理解が必要です。

ですが、一つ一つにあまり時間をかけすぎても効率的ではないので、まず反射的に問題に答えられるようにしながら、語句の意味を教科書やネットで調べてアウトプットできるようにしていくのがいいと思います。

つまり「量と質」を同時に追求できればベストだと思います。

最初に戻りますと、この問題集を一通りやったからOKということはないです。

実際は全く見たこともない問題にも遭遇します。例えばこんなかんじです。

腹臥位で行うトレーニングはどれか。

1 ベンチプレス

2 スクワット

3 ラットプルダウン

4 バックエクステンション

正解は4で、腹臥位とはうつ伏せのことなんですが、初めて見る言葉だと急にわからなくなります。

これを仰向けと悩むと1か4でわからなくなります。

こういったようにわかれば大したことがなくても、少しひねって試されるような問題があります。

ですからネットも含めて多角的に勉強できればより安心です。

ということで、私が感じた勉強法になります。

これから資格取得を目指す方はぜひ頑張ってください。

今回は以上です。

よかったらスキ!やフォローもよろしくお願いします。