脳血流自動調節能(autoregulation)

脳血管障害に携わるセラピストであれば一度は聞いたことがあるかと思います。

その復習をしていきたいと思います。

脳血流自動調節能(autoregulation)とは

全身の血圧が変化しても、脳血管の収縮や拡張

により脳血流を一定に保持しようとする機構のこと。

脳血流を一定に保持可能な血圧の範囲、すなわち自動調節域は、

正常者では平均血圧(拡張期血圧+脈圧/3)で約 60~150mmHgであるとされています。

※脈圧=収縮期血圧 -拡張期血圧

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

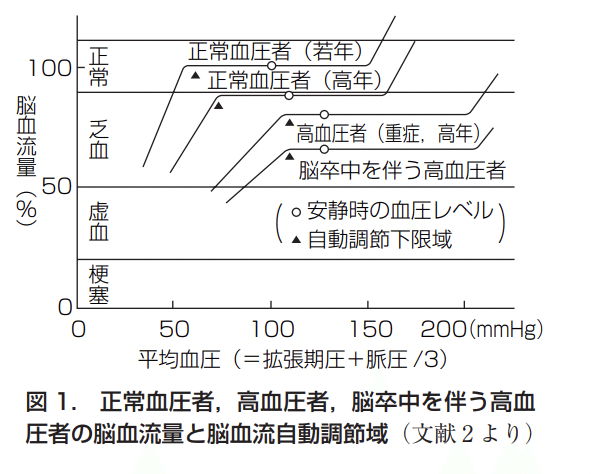

まずはこの表をみてください。

表を簡潔にまとめると…

正常者と比べて高血圧の未治療者は自動調節下限域が右方シフトしてしまう

すなわち血圧は高いのに脳乏血(虚血)になりやすいという特徴がある

更にいうと脳血管障害は右方シフトだけでなく能血流の全般的な低下も伴うため、血圧低下により容易に脳乏血(虚血)

そのため脳血管障害を有する高血圧者の降圧治療を行う場合、すでに低下している脳血流を減少させないか、むしろ増加させ、しかも、脳血流自動調節下限域を低下(左側シフト)させるような降圧薬が適していると言われる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

急性期と慢性期での対応

急性期

発症後1〜2週間は

・交感神経系の亢進

・脳血流減少に対する生体の代償反応

による影響が強い

そのため降圧治療を行わなくとも自然に血圧が下がることが多いです。

また病巣とその周辺部位は自動調節能が破綻しており血圧を低下させると、さらに虚血になりますので降圧治療は原則として行いません。

ですが、自動調節能の破綻は血圧上昇による脳浮腫、心血管疾患を起こす危険性もあります。

脳梗塞の場合は収縮期220以上、拡張期120以上

もしくは平均血圧130以上の場合は降圧を推奨

(高血圧治療ガイドライン2004)

この場合でも降圧目標は前値の85-90%を目標(図1)

t-PA投与予定者には出血リスクがあるため180/105未満にコントロールする必要がある

収縮期180、拡張期105以上、平均血圧130以上のいずれかが20分以上持続する場合は降圧をすべき

前値の80%程を目標行う

(脳卒中ガイドライン2004)

ガイドラインには記載されていますが必ずしも十分なエビデンスでは無いようです。

図1

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

慢性期

発症後1ヶ月程度経つと急性期で破綻した自動調節能も回復してきます。

脳卒中の病型、血圧、年齢、他の臓器障害の程度などを考慮にいれて降圧治療の必要性を検討します

治療開始後2〜3ヶ月に血圧150/95を目標とし、最終的には脳卒中の病型に関わらず、血圧140/90未満が妥当としています

(高血圧治療ガイドライン2004)

降圧の基本は

・脳血流の改善

・自動調節能下限域の左側シフト

にさせる事を目的としています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

まとめ

急性期、慢性期ともに降圧の調整を行うのは医者の仕事になります。

しかし我々セラピスト自動調節能について理解しなければばりません。

臨床でよく聞く血圧が60を下回らなければ脳に血流が行っているので離床を進めよう。という単純な考えには至らないはずです

そもそも血圧が60というのは収縮期の事なのでしょうか?

先程の表では収縮期血圧60では乏血(虚血)になってしまいます。

仮に血圧が65/40だとします。平均血圧は49となります

この状態で運動を行えば自動調節能が働かず脳虚血状態を引き起こし、悪化させる恐れがあります。

だからこそ自動調節能を理解し、血圧管理を行う必要があるのです。

今回は血圧に対してのリスク管理の内容になりました。

なぜ血圧を測る必要があるのか。その理由の参考になればいいなと思います。

明日から少し意識してみて臨床に臨みましょう!

参考:松村 潔 阿部 功,日本内科学会雑誌 96:73-78,2007.

いいなと思ったら応援しよう!