雑談:文脈を拾う作業

こんにちは

モノが溢れた現代、

そう言われるようになってから

モノゴトを知ってもらうため、振り向いてもらうためには文脈とかストーリーとかが大事だ、ってよく聞くようになりました。

確かに商品販売に限らず、設計するにしても何かしら物事を考える、創作するためには必要なことだと思っています。

でも、急に文脈とかストーリーと言われても、どこか漠然としていますよね。

そもそも、何?的な。

ボクも以前は、どういうこと?、というような感じでした。

ただ、KURAMOCO作品や展示会出展のようにこれまで以上に自身の意図を必要とされる設計をするようになってからちょっとずつ理解するようになってきました。(まだまだですが)

ということで、今回は雑談的に文脈とかストーリーについてツラツラ綴っていこうと思います。

お時間のある時にのぞいてもらえたら嬉しいです。

ではいきますね。

■自分的な捉え方として

ボクの捉え方では

文脈は一つ一つ要素、ストーリーはそれら要素を繋げた内容、という感じで使っています。

もう少し言うと

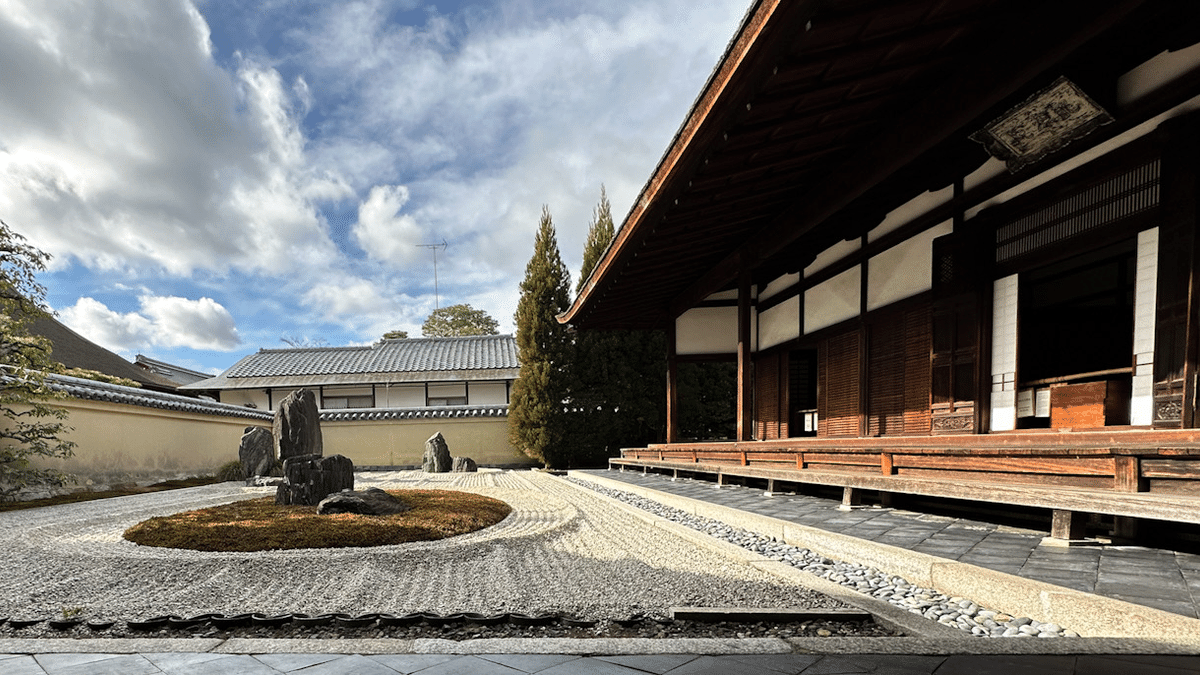

ボクの場合は伝統的な建築を見に行くと、その建築にはどんな歴史的な背景、そこに至る経緯、想いや意思、技術的工夫などの視点を持って見学しています。

空間に身を置いた時、その場を構成している一つ一つの事柄を見つけていく感じです。

例えば、日本って床に座る生活文化、ということは知られていますよね。

まず、座る生活である、というのが伝統的な日本建築の文脈の一つです。

それを踏まえて、建築空間を見ていくと家具や開口部の低さに気づきます。

さらに座ってみると、見え方の変化で庭に奥行や横の広がりがあり床に腰を降ろした時、最適になるような造りになっている、という発見があります。

というように

それら一つ一つが座る生活から浮かび上がってくる文脈(要素)です。

そして、文脈たちを繋ぎ合わせたときに考えられる人の生活、つまり人がその中でどのようにして暮らしていたのか、を伝えるのがストーリー(物語)なのではないかと考えています。

文脈は物事の背景とか前提とか気づき(または発見)とかの言葉にも置き換えられると思います。

目の前にあるものがなぜその姿形になっているのか、を探る作業と言えるかもしれません。

■自分のつくるものに活かしていく

建築を見たり、日本文化にまつわる書籍を読んだり、こうした作業(訓練)を繰り返していくうちに少しずつ文章も書けるようになっていきました。

自社製品(KURAMOCO作品)を考えるにしても、形ありき、にならずにまずはどのような要素(文脈)があり、それらが合わさったときに生まれる話(ストーリー)を原案としています。

そうすると形態や造りを考えるにしても軸のブレが少なく、逸れてもまた戻れます。

木と和紙の椅子の紙木365(シキ サンロクゴ)は365日(一年)に想いを込める器というコンセプトをストーリーにまとめています。

これは、謂れや縁起、語呂合わせという日本っぽさのある文脈をヒントに構成しています。

またちょこ座は、モノを大切(無闇に廃棄しない)にする点とフレキシブルな道具という点をベースにしています。(フレキシブルという自在性は日本の道具の使い方に通じています。)

そしてKURAMOCOは、「森からひとへ」をコンセプトに、自然の恩恵、ゆとりやリラックス、地域との関わり合い、人の手から生まれたもの、届ける、というような浮かび上がるワードをベースにしてストーリーを伝えていこうと思っています。

現状はまだフワフワしたところもあるので、こうしてnoteに綴らさせてもらいながら整理できたらなぁとも考えています。

ということで

ダラダラとお話させていただきましたが、この辺りで失礼します。

ここまでお付き合いくださりありがとうございました。

ではまた。

▼よく参考にしている本

わびさび、幽玄、優美など項目に分かれていて読みやすいです。

▼紙木365・ちょこ座

いいなと思ったら応援しよう!