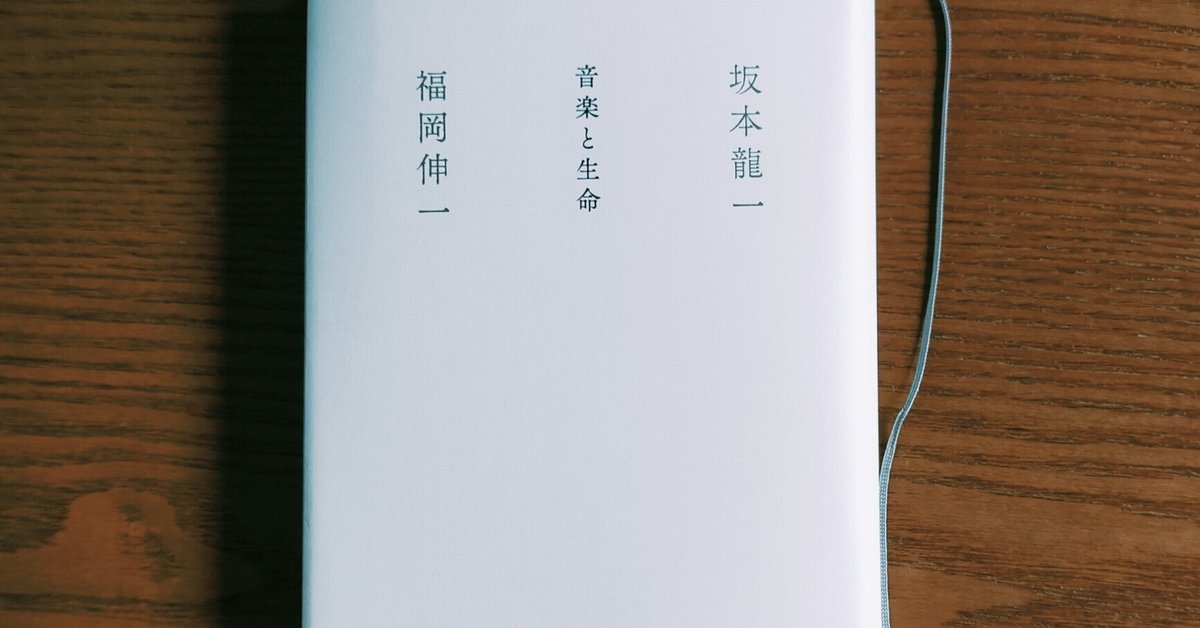

【読書メモ①】「音楽と生命」坂本龍一/福岡伸一

先日、NHK Eテレ「SWITCHインタビュー達人達」(2017年)の再放送を観ました。

教授こと坂本龍一氏とハカセこと福岡伸一氏がとても愉しそうに対談されていて、対談中の教授の破顔に心を射抜かれ、即本書を購入してしまいました…。

本書のPART1とPART2は、私が観た2人の対談の未放送分も加えて、大幅に加筆修正したものということで、ボリュームアップされた内容でした。

面白かったし、挿入された写真の2人もとても楽しそうで、あっと言う間に読み終えました。

今回、私が個人的にものすごく惹かれた箇所をメモとして残します。

【目次】

■世界をどのように記述するか―刊行に寄せて

■PART1 パーク・アベニュー・アーモリーにて 壊すことから生まれる―音楽と生命の共通点

■PART2 ロックフェラー大学にて 円環する音楽、循環する生命

■Extra Edition パンデミックが私たちに問いかけるもの

■PART1 パーク・アベニュー・アーモリーにて 壊すことから生まれる―音楽と生命の共通点

音楽の1回性

PART1で、お二人が教授の作品『async』について話している箇所があります。教授は、音楽の1回性というものがとても大事だと考えている。1回しか起こらないところに、思想家ヴァルター・ベンヤミンの言う「アウラ」があり、そこに価値がある、と。

しかし、作品はCDとなり大量に複製されることで同一性にとらわれる。そして、それはベンヤミンのいう1回性の持つ「アウラ」が失われた状態を意味する。

『async』が完成したとき「誰にも聞かせたくない、自分だけで聞いていたい」という坂本さんの言葉が印象に残っている、と福岡さんが言います。そして、福岡さんが問いかけます。

教授は、誰にも聞かせたくない、一回限りのものとして『async』の音楽を慈しみたいと思っていたのではないですか?と。

福岡さんの言葉に、教授は「鋭いですね」と答えます。

福岡さんは、音楽でも科学でも、作品や結果が生まれた時点で複製され再現されるものになる。そういう矛盾を抱えながらも、今あるものを壊しながら進んで行かなければなはない、と話します。そのあと、教授が次のように続けます。

坂本 壊すと言えば、例えば陶器を作って、「これが僕のアルバム。手元に届いたら『壊せ』」というメッセージと一緒にお客さんに届けて、その壊すときに鳴った音が僕の音楽というようなことができないかということを、半ば真剣に思ったりしています。

世界中で教授の陶器を手にした人たちが、それぞれのタイミングで、各々の場所で、一回限りの音を生成し、鑑賞する。そんなシーンが頭の中に、ぶわっと広がりました。

それを想像しただけで、私は勝手に教授の作品を鑑賞した気分になります。

美しくないですか?

どんな作品になるんでしょう。

どんなふうに壊れ、どんな音が生まれるのでしょう。

壊してみたい

聴いてみたい

私は頭の中で何度も壊し、鑑賞する。

その過程を夢想していました。

繰り返し頭の中で鑑賞することで、映像と音が差異を生み出しながら増幅していきます。

教授のアイディアを勝手にイメージしていると、それは、頭の中で作品を想像し完成させる、オノ・ヨーコの作品『グレープフルーツ』を読んだときの感覚を思い出させました。

また、人は鑑賞することで自分の価値観を常に創造しているのだという岡本太郎の『今日の芸術』の言葉も想起させました。

教授のアイディアが本当に実現していたらとても面白かっただろうな。

…でも、私はきっと、1回性を求める教授の意図に反し、自分で陶器を壊したときの音を、絶対ちゃっかり録音し、保存して、繰り返し聴いてしまうだろうと確信しています。

ごめんなさい、教授…。

音楽の起源

PART1から、もう一箇所。

教授が、1番身近な自然は海や山ではなく自分自身の身体である、という話を経て、音楽の起源はどこにあるのか、という話に移ります。

そこで、福岡さんが言います。

ロゴスによって切り取られたこの世界の中では、我々の生命体自身も自然物の一部として生きているということを忘れがちです。だから、外部に音楽を作って、内部の生命と共振するような、自然物として生きているということを思い出させる装置として、音楽というものが生み出されたのではないかとおもうんですよ。

教授は福岡さんの言葉に「非常にロマンティックで、面白い発想ですね。」と答えます。

外部の音楽と内部の生命が共振する、その共振が、人間が自然物であることを思い出させる。その装置として生まれた音楽。

生物学者である福岡さんだからこその視点に、ザワッとさせられます。

人間の根源的な生の欲求と音楽が生まれ出た理由やつながりが、ストンと腑に落ちる瞬間でした。

さらに対談の彩りを豊かにする登場人物たち

本書の2人の会話には、生物学者の今西錦司、思想家のヴァルター・ベンヤミン、音楽家のジョン・ケージやスティーヴ・ライヒなど、いろいろな方が出てきます。

お二人、どれだけ視野が広くて博学なんだろう、と、わくわくしながら読み進めました。満腹感で満たされます。

個人的には、スティーヴ・ライヒの反復と差異の音楽に久々にどっぷり浸りたいと思い早速Youtubeをググりました。無になれる音楽です。

あと、ヴァルター・ベンヤミンの『パサージュ論』をもう一度読みたいと思いました。

この本の何が良いかって…

いろいろありますが、何より教授とハカセの2人が愉しみながら対談をすすめていること。こちらまでニヤついてしまう、そんな一冊です。

次回は、PART2について書きますね。