「高度の平凡さ」 5.目的への納得と目的の共有

『4. レイテ沖海戦 (3)「高度の平凡さ」の欠如』からつづく

いよいよ「高度の平凡さ」のビジネスへの応用に入ります。下の図に示す「高度の平凡さ」の3つについて、1つずつ、みていきます。今回は「Ⅰ. 目的への納得と目的の共有」です。

1.目的を知る個人は、どんな事にも耐えられる

初めに、ユダヤ人強制収容所を生き延びた精神科医ヴィクトール・フランクルが収容所生活を振り返って語った言葉を引用します。

“The prisoner who had lost faith in the future – his future – was doomed. With his loss of belief in the future he also lost his spiritual hold; he let himself decline and become subject to mental and physical decay.”

出典:

https://www.realtimeperformance.com/5-lessons-from-viktor-frankls-book-mans-search-for-meaning/

未来への信頼を失った時点で、その人の運命が決まる。未来を信じられなくなった人間は魂の拠り所を失い、生きる力を失い、その心身は衰えていく(楠瀬 訳)

私は、この faith in the future(未来への信頼)が、生きる目的とほぼ同義であると考えています。フランクルがニーチェの次の言葉を好んで引用していたからです。

“He who has a why to live can bear almost any how.”

出典:

https://curiosityshots.com/he-who-has-a-why-to-live-can-bear-almost-any-how/

生きる目的を知る人間は、ほとんど、どんな生き方にも耐えられる(楠瀬 訳)

人間としての自由と尊厳を奪われ毎日が死と隣り合わせの強制収容所を、フランクルは、①家族と再会すること、②収監される前に書きかけていた論文を完成させること、の2つの目的を支えに生き抜きました。残念ながら家族との再会はかないませんでしたが、彼はロゴセラピーという精神療法を確立し、心の病に悩む多くの人々を救いました。

通常のビジネスについて語るのに強制収容所という極限状況を持ち出すのは奇異に感じられるかもしれません。

しかし、極限状況で見極めた真実だからこそ、日常のビジネスにも通用すると、私は考えています。

2.メンバーが目的を共有している組織は、強い

フランクルの体験と彼がそこから見出した人間の真実は、個人についてのものでした。組織の場合、各メンバーが働く目的を持っているだけでは不十分です。組織は、メンバーが同じ方向に向かって力を結集してこそ、強みを発揮できるものだからです。

組織メンバーが目的を共有していた企業と、そうでなかった企業とでは危機的状況からの立ち直り方に大きな差が出ることを企業の実例にそってみていきます。

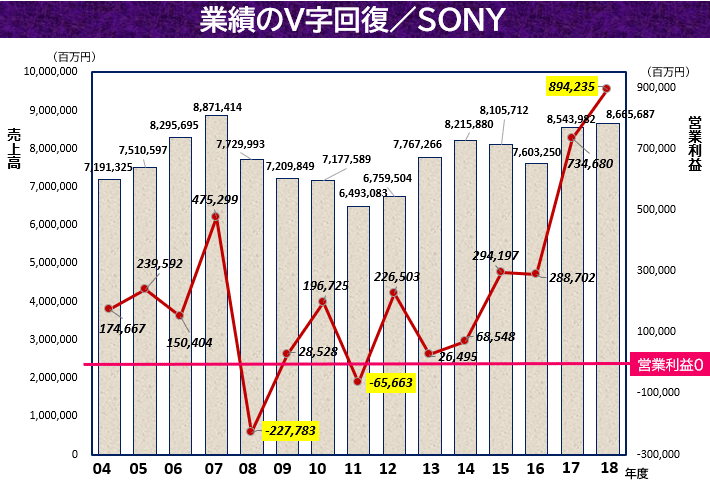

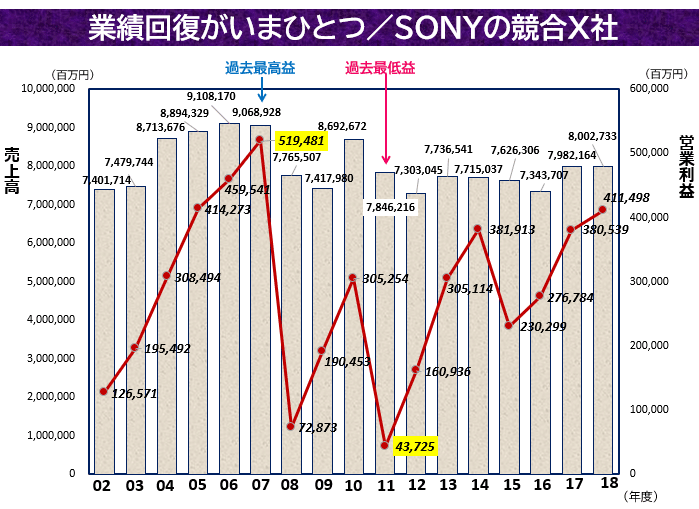

SONYとX社は、どちらも2008年度に業績が極端に落ち込みました(X社は2011年度にさらに悪化)。これは、①主力製品だったTVが新興国市場で韓国・中国のTVに対し競争力を失ったこと、②SONYとX社は先進国を主な市場としていたため2008年のリーマンショックの影響をもろに受けたこと の2つの理由によります。 リーマンショックの影響で先進国ではTVへの需要が急落したのに対し、新興国では、リーマンショックにもかかわらずTVへの需要は伸び続け、この需要の伸びに乗って業績を伸ばしたのが韓国・中国の電機メーカーだったのです。

しかし、その後、SONYは2014年度から業績を立て直しはじめ、2016年度にはいったん足踏みしますが、その後2016年度から2018年度にかけてV字回復を遂げます。その後もSONYは業績を向上させ続け、2020年度には過去最高益を達成しました。

一方、X社は、2014年度こそ立ち直りを見せましたが、2015年度にまた業績を悪化させ、2016年度以降は回復基調にあるものの、SONYのような急回復には至っていません。

なにが両者を分けたのでしょう? 色々な要因が考えられますが、社員の間での目的が共有されていた度合いの差が影響していたことは間違いないと、私は考えています。

まず、X社からみていきましょう。2020年2月6日05:00配信の『ダイヤモンドオンライン』から同社の役員(OBと現役)の声を引用します(X社は実在の会社ですので、それを伏せるため若干の改変を加えています)。

はっきり言って、12年からの3年間は将来を見通して戦略を立てるよりも、TV事業などの失敗からの立て直しに必死で、財務基盤を固めるために不採算事業を整理し、キャッシュを積み上げることで精一杯だった。

(コーポレート出身の役員OB)

社長は一番現場を知る事業部長やカンパニー長に事業の進退を決めさせようとして権限を委譲していった。しかし、誰も社長ほどシビアに状況を見極められず、将来を見据えた改革に着手できなかった。

(コーポレート出身の役員OB)

他社であったり業界であったり市場であったり、外部要因で業績が悪いことを直視せず、事業部による「自分たちは前年比5%アップさせます、いや、10%アップしてみせます」という話を経営も認めてきてしまった。その結果、施策が後手に回って取り返しがつかなくなる、という事業がいろんなところで出てきた。

(現役役員)

事業部制を敷き、主要事業部はカンパニーとして独立経営をさせていたX社が全社では目的を共有できていなかったことが伝わってきます。

それでは、SONYは、どうだったのでしょう? SONYは2009年度から2012年度まで4期続けて当期純利益(営業利益より小さくなる)の赤字が続きました。

この状況で、2013年に同社の中では傍流の音楽畑出身の 平井 一夫 氏が社長に就任します。以下、『東洋経済オンライン』2018年2月3日、『週刊東洋経済Plus』2019年7月6日 およびSONYの財務データを参考に平井氏が社長に就任してからのSONYの歩みをたどります。

平井社長の就任当時、TVやパソコンは赤字でも社内で依然として花形で「SONY=革新的なエレキの製品を出す会社」という共通認識がありました。

SONYがアメリカの権威あるエミー賞を受賞したブラウン管TV「トリニトロン」、いつでもどこでも音楽を楽しむことを可能にした「ウォークマン」、オールインワンを実現したパソコン「VAIO」など、画期的なエレキの製品(ハード)を送り出してきた会社だったからです。

これに対し、平井社長はSONYの存在目的を「SONY=感動を与える会社」と定義し直します。そして、社員に対して「私はSONYの社員一人ひとりに、仕事の中心に『WOW』を据えてもらいたいと願っている」と訴えました。

2014年1月に開催された国際家電見本市(CES)で平井社長はWOWを数十回も連発しますが、これは顧客に向けたメッセージであると同時に、社員に向けたメッセージでもあったのです。

平井社長は、パソコンは仕事の作業効率改善に使うものでエンタメ製品ではないとして、パソコン事業を売却します。

2015年には、次のように事業領域を明確化します。これが、2016年度以降のSONYのV字回復につながったのです。

これは「SONY=革新的なエレキの製品を出す会社」からの大転換です。これは革命とすら言えるもので、平井社長が強力なリーダーシップを発揮しただけで達成できることではなかったと、私は考えます。社員の大多数が「SONY=感動を与える会社」という新しい目的に納得し共有したからこそ実現した革命だったのです。

平井社長自身が、当時を振り返って次のように語っています。

(社長に就任してから)半年間で時間に許す限り世界中の拠点を回った。

その旅路で確信を得たのが、副社長時代から感じていた「情熱のマグマ」の存在だった。どの国に行っても社員の熱量を感じる。「ソニー(原文のママ)はこんなものじゃないはずだ」というエネルギーに、時に圧倒されることもあった。

平井 一夫 『ソニー再生』日経BP1版3刷 P159~160 から抜粋。

( )内は、楠瀬が加筆

平井社長は、情熱のマグマをたぎらせていた社員と「SONY=感動を与える会社」という目的を共有し、社員の力をひとつに結集して、V字回復を成し遂げたのです。

次回は「Ⅱ. 目的達成への強い意欲」をみていきます。

〈こちらにつづく〉