読書メモの付け方:メモアプリ活用法

目的:本のメモをするメリットとは?

大学生になってから読書をするようになってからというものの、社会人になってからも毎年100冊程度コンスタントに本を読み続けることができています。

というのも、ビジネス書はダイレクトに仕事に役に立つし、趣味として読む本も面白いのはもちろん、note・会話のネタにしたりすることができます。

もっと踏み込んだことを言うと、人間は無意識に常に頭で色んなことをシミュレーションしながら行動・言動を選んでいます。

この言動は人を傷つけそうだから辞めよう!

この行動をしなければ、後々仕事がしにくくなりそうだからやらなくては!

この化学物質名は、人体にいい影響を及ぼさないに違いない! 等々

このシミュレーションの精度を決めるのが、過去の経験と蓄えてきた知識・観点です。そして良い読書は、疑似的に経験を積むことができ、新しい知識・観点を増やすことができます。そういう点でシミュレーション精度を高めるのに貢献してくれます(もちろん悪い読書は真逆に作用します)。

こういった意味で、良い読書は何かしらのかたちで後々生きてくるものなのです。

しかし、ただなんとなく本を読んでいるだけでは案外すぐ内容を忘れてしまうもの。「あの本面白かったよね」「あの本にヒントとなることが書いてたはず」ということを後から思い出しても肝心の内容は全く覚えていない……そんなことが頻繁に起きるのも事実です。私も読書メモを取っていなかった大学生時代の本ではこういうことがよく起きます。そうなってしまうと、また本を読み返すしかありません。

それを防ぐのが読書メモです。よって、私にとって読書メモをする目的は以下の2つにまとめられます。

「面白いエピソード」「初見の知識・解釈・観点」「便利な図表・イラスト・リスト」等を検索機能を用いて、いつでも引き出せるようにする。

「各章の要点といえる文章」をメモしておくことで、一度読んだ本をもう一度頭から逐一読み直さなくても、本の内容をざっと思い出せるようにするための記憶のフック。

読書メモの作り方①:付箋を貼る

まず、本を読み進めながらこの文章はメモに記入したいと思う文章があれば該当する箇所に付箋を貼ります。

その際に、付箋を貼る場所は「面白いエピソード」「初見の知識・解釈・観点」「各章の要点といえる文章」に絞ります。

ここで注意すべきなのは、文章の結論だけをメモするのはやめましょう。

後から読み返した際、それが珍しい結論であれば「なんでそういう結論になるんだっけ?」とハテナが浮かんでしまいますし、ありきたりな結論であれば「当たり前だろ!」と思ってしまいます。前者であれば理由・論理の道筋を簡潔に述べている文章を探して残しておきましょう。後者であれば根拠として挙げている具体的なエピソードであったり、筆者独自の視点だったり結論でない部分がユニークで面白い場合が多いです。そちらをメモするのを忘れないようにしましょう。

また、付箋が多すぎると、メモアプリに転記する作業が大変になってしまい、挫折してしまいます。どんなに多くても紙の本であれば15 カ所。kindleでも30カ所までを目安に少な目を意識して付箋を貼るようにしましょう。

kindleの場合はマーカー機能を使います。下記のURLでマーカー箇所を一覧表示することができるため、転記作業を楽にすることができます。

最後に注意点ですが、付箋のノリは本を傷めます。図書館や他人から借りた本に付箋を貼るのは辞めましょう。そのような場合は、紙のしおりやブックダーツのようなものを使用しましょう。

読書メモの作り方②:ノートを作成する

A.ノートブック分類法

UpNoteで、読んだ本のノートを新規作成するのですが、これをどのように分類すれば良いのか(どのようにノートブックでわけるか)は悩みどころだと思います。

私は日本十進分類法にならってノートブックを作成し、読書メモを分類するようにしています。このやり方の良いところはどこに分類すべきか迷う必要がないところです。

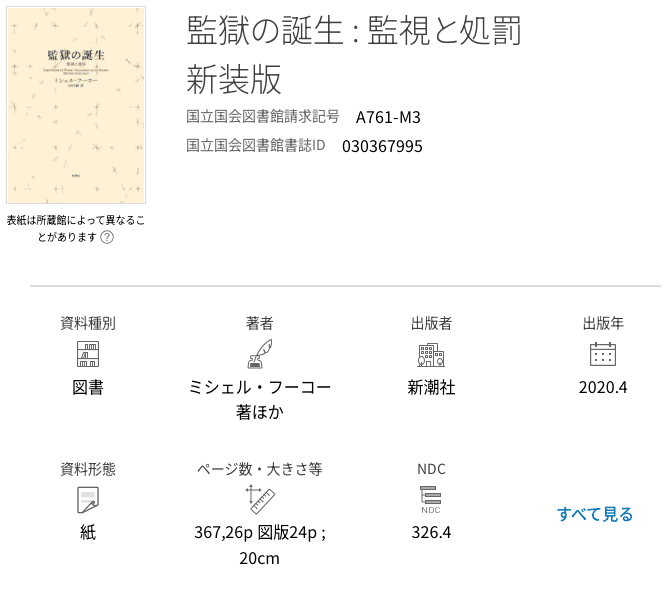

どんな本であれ国会図書館のデータベースを見れば、その本が国会図書館でどこに分類されているかがわかるからです。例えばミシェル・フーコーの『監獄の誕生』という本があります。哲学の本でも歴史の本でも司法の本でもあるこの本。真面目に分類しようと思うとかなり頭を悩ますことになります。ですが、国会図書館のデータベースで検索すれば一目瞭然。

NDCが日本十進分類法の分類コードを指しています。この本の場合は、326.4。頭2文字が32なので「法律」に分類すれば良い。ということが悩まなくてもわかるのです。

もちろん分類目的が明確な方はその分け方の方が良いと思います(ビジネス向け!趣味!note用!など)。私のように特に明確な目的なく面白そうな本を色々読む人にはこのようなやり方がおすすめです。

B.タイトルの付け方

UpNoteでは各メモを更新日順・作成日順・タイトル順という3つのやり方で並び替えることができます。逆に言うとそれ以外はできません。正直読書メモの場合、この3つで並び替える意味は薄いと思っています。

私の場合は、「その本がどの時代に書かれたのか?」(脳内シミュレーションをするうえで年号情報を持っていると、過去と現代を混同することが減り、過去についてもある程度シミュレーションが利くようになります。そのためにも、いつの時代の本なのか?が非常に重要なのです)をとても気にします。

そのため、読書メモも本の年代順に並べたいのです。

だから、タイトルの頭に本が書かれた年号を記載するようにしています。こうすることで、タイトル順に並び替えると自然に年代順に並んでくれるようになります。

著者を重視する人は、著者をタイトルの頭に書くと良いでしょう。こうすることで、タイトル順に並び替えるだけで、著者ごとに読書メモが並ぶようになります。

C.タグの付け方

わたしの場合、出版レーベル(出版社)・年号(その本が書かれた年代)・著者の3つをタグ付けするようにしています。

こうすることで同じ著者・出版レーベル・年代の本のメモを見たい時は、タグをクリックすれだけで一覧化することができます

また、下記のような雑誌・共著書など著者が複数にわたる場合はタグで管理するのも便利です。(もちろん著者ごとにメモを分けて管理することもできます)

読書メモの作り方③:転記する

あとは、作成したノートに対して、付箋に貼った内容を章立て(どの章の内容から転記したかわかるように適宜記入)・ページ番号とともに転記していくだけです。必要に応じて自分の感想・コメントを追加すると、より臨場感のある読書メモになるでしょう。

ただこの転記作業、紙の本の場合は結構骨を折る作業となります。そこで、おすすめしたいのがGoogleフォトを活用する方法です。

①転記したい箇所を撮影し、Googleフォトにアップロード

②GoogleフォトからGoogleレンズを起動

③対象箇所を選択し、コピーする

った大きな袋一個、鉛板ひと巻き、なども手にいれた。しかしこの最後にあげた鉛板ときたらと ても「頂」くてもちあげられるどころの話ではなく、舷側から役におろすことはついにできなかった。 このほか私がもちだしたものは、手あたりしだいかき集めた衣類、予備の前「福」帆一枚、吊床一個、 寝具類若干、などであった。こういうものを全部二番目の夜につみこんで、うまく陸揚げするこ とができた。私は正直なところやれやれと思った。 島を離れているあいだ、かなり心配だったことは、ほかの物はともかく食料品がなにものかに 喰い荒らされてやしないかということだったが、帰ってみると、なにも現われた形跡はなく、た だ箱の上に山猫に似た一匹の動物が坐っているだけだった。

この方法、かなり精度が高くて使えます。一部修正は必要な個所は出てくるとは思いますが、ほとんどないはずです。これで従来よりはかなり読書メモが作りやすくなったと思います。

ぜひ、以上の方法で皆さんも読書メモをバシバシ作ってみてください!!!