イタリア:デザイン起業家列伝(6/15)

本noteでは、アリアス社とマジス社を取り上げます。なお、本noteも拙著『イタリアのデザイン思考とデザイン経営』の第5章に基づいています。本場のデザイン経営についてどんどん見ていきましょう。

1 アリアス

アリアスは、バレーリ(Baleri)夫妻とフォルコリーニ(Forcolini)兄弟4名によって1979年に創業されました。創業者の中心メンバーであるカルロ・フォルコリーニ(Carlo Forcolini)は、ブレラの美術大学を卒業した後、反議会主義的な左翼グループ(Avanguardia operaia)に加わり、労働者のための全国規模の日刊紙(Quotidiano dei lavoratori)を刊行しました。その後、ロンドンでマジストレッティと知り合い、デザイナー兼デザイン起業家となったのです。1983年に同社は、イタリアで初めて家具見本市の会場としてミラノサローネではなく、マルコーニ(Marconi)のスタジオを選んでノーマン・フォスター展を開催しましたが、その後も、サン・バビーラ劇場(Teatro San Balila)などで見本市を開催しています―ノーマン・フォスター展で出展された机は、後にテクノ社からノモスシリーズとして発売されることになりました。フォルコリーニは、レナート・シュタウファッハー(Renato Stauffacher)らに、1992年から経営権を握られ、アリアス社を去ると同時に、カッシーナ傘下で照明ライトのネモ(Nemo)社を設立し、今日に至ります。アリアスは、2001年にカッシーナに買収されることを通じて、投資ファンドのシャルム傘下に入りましたが、CEOとしてのシュタウファッハーの役割は変わらず、「ヨーッロッパ市場を制覇した現在、ファンドの傘下にいることは、倉庫を共有するなどの点で費用を節約し、中国市場を狙うための投資にとって好都合である。」と述べています。

1.1 デザインマネジメント

アリアスは、箒の柄を組み合わせた衣装掛けであるブルームスティック(Broomstick)と、形状記憶ポリ塩化ビニル(PVC)をスパゲッティのように細く加工し、それらを背もたれと座席シートとして沢山並べたスパゲッティ椅子(Spagetti chair)を代表的商品として出発しました。ブルームスティックは、マジストレッティによるデザインであり、他方、スパゲッティ椅子は、ジャンドメニコ・ベロッティ(Giandomenico Belotti)がデザインしたものです―スパゲッティ椅子の名前は、当初オデッサ(Odessa)というものでしたが、米国の販売業者がスパゲッティチェアと呼んだことから名称変更され、今日に至っています。

カルロ・フォルコリーニは、幾何学者のフランコ・モンテッラ(Franco Montella)がマジストレッティの親友であったことを指摘しつつ、自分の人生において決定的に大きな影響を及ぼしたマジストレッティから評価されたエピソードについて次のように語っています。

「わたしはデザインするよりも実際に制作する方が性に合っており、ある日、照明ライトのプロトタイプを制作したところ、マジストレッティから『素晴らしい(Bellissima)』とだけ言われた。こうしたことが続いたのだが、ある時、アルテミデ社を率いるエルネスト・ジスモンディ(Ernesto Gismondi)がやって来てこの照明ライトを見学した後、マジストレッティに電話をかけてきて、『この照明ライトをデザインしたカルロはどのような人物なのか。』と聞いてきた。マジストレッティは、『カルロは駿馬(cavallo da corsa)です。』と答えてくれたが、もし『カルロは駄馬(ronzino)です。』と答えていたら、わたしはデザイナーになっていなかっただろう。その後、わたしが制作した照明ライトは、アルテミデ社から、ネストル(Nestore)―トロイ戦争の時にギリシャ軍を率いた最も聡明な長老という意味―という名で発売された。」

左派であるフォルコリーニは、“民衆のためのデザイン(design per il popolo)”がアリアスの使命であると考え、スパゲッティ椅子の価格を4万5千リラに抑え、また、ブルームスティックも若者の手に届くように低コストで製造しましたが、「マジストレッティのような世界的なデザイナーが、一般の人の手に届くような製品をデザインしたのは、ブルームスティックが初めてのことである。」と彼は強調しています。

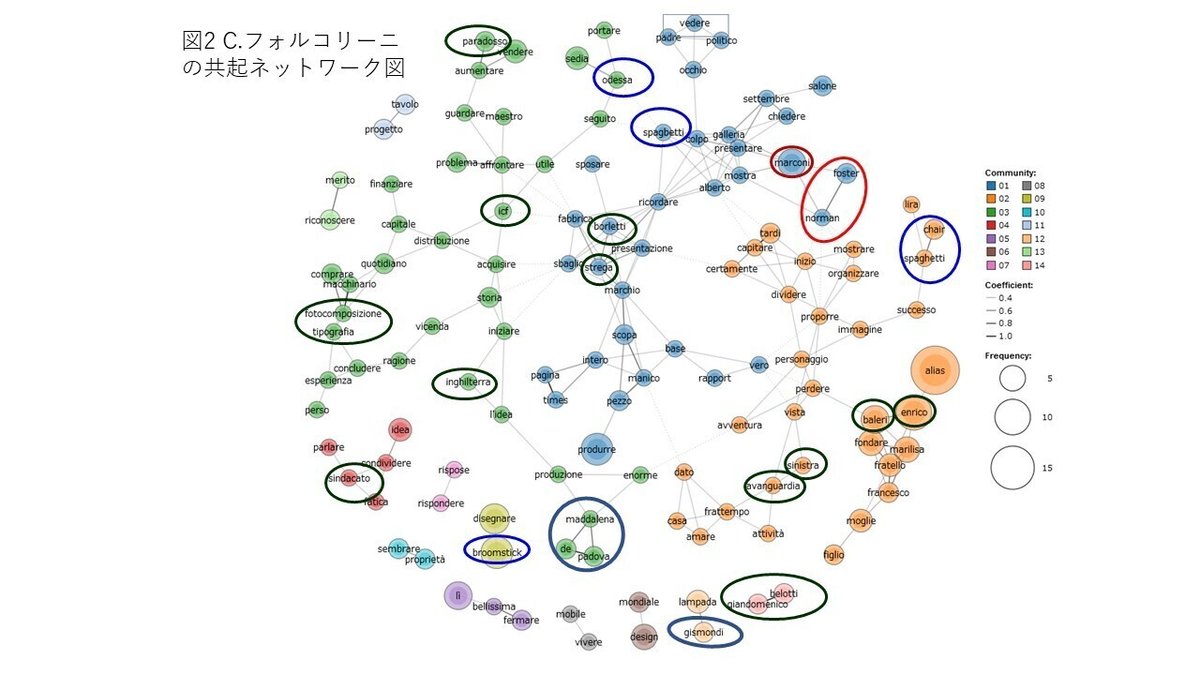

フォルコリーニによれば、アリアスの企業精神は、無名ではあるが次の時代を予感させるような若手デザイナーを他社に先駆けて発掘することであり、マリオ・ボッタ(Mario Botta)、アルベルト・メダ(Alberto Meda)、パオロ・リッツァート(Paolo Rizzato)といったデザイナーらと協働してきたということです(図2がフォルコリーニの共起ネットワーク図で、スパゲッティやベロッティといった名前が出現しています。)。

G.カステッリのレナート・シュタウファッハー(Renato Stauffacher)に対するインタビューは、カルテル社で前述の形状記憶ポリ塩化ビニル(PVC)を作ろうとしたけれども、作れなかったことの確認から始まります。建築家のミッションは、自分自身のアイディアを販売することだと述べるシュタウファッハーは、建築家であると同時に起業家であり、当初は、建築家のマリオ・ボッタと協業していましたが、スイスでアリアスの販売ネットワークを築くことをフォルコリーニから頼まれて成功し、次にロシアでもアリアスのデザイナー展を開催しました。シュタウファッハーは、流通業者を通じて市場の反応を確かめており、この点で、ミラノサローネへの出展も、市場の反応を確かめるのに好都合だということです。シュタウファッハーは、新生アリアスの企業アイデンティティを、テクノロジーを活用してとにかく軽い椅子を作ることだと述べており、リッカルド・ブルマー(Riccardo Blumer)がデザインしたレッジェラ(Leggera)―これは、空気力学を踏まえ0.8ミリの化粧張り用の薄板を用いたもので2.2kgの重量―や、アルベルト・メダがデザインしたライト・ライト(Light Light)―これは僅か980gの重さである―などがその事例です。ライト・ライトは、手作りのため生産台数が延べ50脚しか製造されなかったが、同社を象徴するような製品として宣伝効果があったと証言しています(この辺は、アレッシィ述べている"ボーダーラインセオリー"通りです)。同社にとって中心的なデザイナーは、今日ではアルベルト・メダであり、ライト・ライトに加えてメダがデザインしたフレーム(Frame)という長椅子は、空港などに置かれ好評を博しているということです(なお、こうしたアリアスの椅子の製造は、全てイタリア国内で行われており、メード・イン・イタリーの価値が守られています。)。

2 マジス

1976年にマジス社を創設したエウジェニオ・ペラッツァ(Eugenio Perazza)は、グローバル化に対抗して先進技術を活用しつつ、(ベネトンに代表されるような)自らの企業を立ち上げようとする進取の精神を備えた若い起業家を輩出してきたトリヴェネト(Triveneto)州の出身です。ペラッツァは、水切り用の皿置きやタオル干しハンガーそして野菜などを保管するラックなどの家庭用品を作る会社のセールスマネージャーでしたが、ある時、ハリー・ベルトイア(Harry Brtoia)がノル(Knoll)社のためにデザインしたスチールロッド製の椅子が表紙に描かれた本をべネツィアの書店で見かけ、その椅子を80万リラで購入し、会社に持ち帰りました。その椅子の内部コストを計算してみると僅か2万リラだったので、注文に応じて椅子やテーブルを作ることを思いつき、当時友好関係があったオリベッティの経営陣に相談したところ、リチャード・サッパーを紹介されました。サッパーは、このプロジェクトへの協力を約束してくれましたが、自らが勤める会社の経営者は、「デザイナーと協業する気はない。まして外国人となんて…」と断られたので、当時36歳だったペラッツァは、自らがデザイン起業家となる決心をしたということです。このエピソードを通じてペラッツァが強調していることは、イタリアに限った話ではないが、製造プロセスへの投資は行っても、デザイン・プロジェクトへの投資は行わず、市場で見かけた製品をコピーする傾向が今日の企業に見受けられるということです。マジスは、2001年に株式会社化され、2006年に東京支店、2019年にはベルリン支店を開設し、製造はイタリア国内に留め置くものの、輸出に力を入れています。

2.1 デザインマネジメント

マジスの最初のプロジェクトは、バーなどで用いる手押し車(Carrello bar)ですが、ミラノサローネに出展しても反響はなく、会社の経営は苦しい状態が続きました。転機は、ヒーボーデン(Hybodan)社がスチールロッド製の椅子をコペンハーゲンの見本市で出展し、製造パートナーを探しているという話を友人から聞き、その椅子の製造と販売の権利を得たことです―デザイン起業家の特徴として、世界中の見本市で優れた製品がないかどうか情報交換を行っている点が挙げられます。その椅子こそ、ニールス・ヨルゲン・ハウゲセン(Niels Jørgen Haugesen)がデザインしたX-Lineであり、この椅子によって会社は軌道に乗ったということです。その後、脚立のステップ(Step)、買い物用のキャリーカートであるギャルソン(Garçon)、皿置きのディッシュ・ドクター(Dish Doctor)、傘立てのゴッチャ(Goccia;滴の意)、アイロン台のアムレト(Amleto)などをデザインしましたが、それらはインテリアの一部になり得るほど美しいので、インテリアやデザイン製品を扱う店で販売し、家庭用品を扱う店は流通チャネルとして考えなかったということです。X-Line以外にもリラ(Lyra)、アヴィヴァ(Aviva)、チェア・ワン(Chair one)、レム(Lem)、エア・チェア(Air Chiar)、クリケット(Cricket)などもデザインしました。マジスの歴史のみならず、イタリアのデザイン史において最も数多く売れたのが、背もたれ及び肘掛けのない一人掛け用のボムボ(Bombo)という椅子です。これは、ステファノ・ジョヴァノーニィ(Stefano Giovannoni)がデザインしたもので、中国企業のみならず、イタリア企業によってもコピーされたということです。2000年代になってからは、ミートゥー(Me too)、ストライプト(Striped)、ファースト(First)―これは低圧空気アシスト射出成形で作られています―などがデザインされました(以下の図3-1,図3-2参照)。

1970年代当初、デザインの重要性を理解し、それが価値を生じさせ、企業に富をもたらすことを直観したペラッツァは、デザインについて深く考えることで、企業の進むべき進路が決まることについて次のように証言しています。

「若手デザイナーに次のことを説明しなければならない―デザインは、既製服ではなく、全ての企業にとって良いものであるが、企業の歴史・プロジェクト文化・その熟練と判断能力に応じて、オーダーメードで裁断されなければならない何かであるということを。また、プロジェクトは、探求し、見出す必要がある原初のアイディアに基づくべきで、そうでなければ、スタイリングという無益なことが為される―これはデザインではない。我々は著名デザイナーと協業するが、ジャン・マリー・マソー(Jean-Marie Massaud)やジャージー・セイモア(Jerszy Seymour)といった若手にも道を開いている。…デザインは、私にとって、椅子・机・照明・車のプロジェクトではなく、思考であり、企業の戦略的かつ運営上の選択を方向付ける(導く)ことができる企業文化である。その結果、企業を騒乱(mischia)から抜け出させ、その企業固有の進路がとられて他企業との差別化が達成されるのである。彷徨う羊や山羊(gregge)の群れ(群衆)という症候と互いに睨めっこすることが溢れかえっているため、デザインで差別化可能な企業の出口を塞いでいる。…また、私は、クオリティが損なわれるためファースト・デザイン(fast design)を拒否する。アイディアが生まれてから市場投入まで3年はかかり、クオリティティを確保しつつ、できることと望むこととの間で妥協が図られることが重要である。」

最後に、テクノロジーは、誰もが市場で利用可能なため、差別化要因・競争優位をもたらさないとペラッツァは述べています。差別化と競争優位をもたらすのは、むしろテクニック(技術)のほうで、それはテクノロジーを機能させる企業の能力―企業固有のそして排他的な知的資本としての企業の能力―であるとしています。

3 終わりに

(ファッションのような)スタイリングは無益だとペラッツァが証言していることは示唆的です。つまり、流行を人為的に作ることによって需要を喚起するスタイリングと、長寿命でクオリティの高い製品をデザインすることとは異なるということです。また、スタイリング・ラグジュアリー・マーケティンではなく、テイストという言葉をデザイン起業家が好んでいることもわかります。さらにテクノロジーは誰もが利用可能なので差別化要因にはならないという点も興味深い指摘です。米国企業は製品のコピー防止のため難しくて高価なテクノロジーを採用する傾向があるとデ・パドヴァが指摘していました。また、建築家のレンツォ・ピアノは、テクノロジーはクオリティの高いかたちを実現するための手段に過ぎないと述べていることなどを鑑みると、テクノロジーが全てを解決するという技術信仰に彼らが陥っていないことが分かります。なお本noteによる連載では、起業家の証言が収録された『デザイン・ファクトリー』(La fabbrica del design Conversazioni con i protagonisti del design italiano,Skira,2007)に基づいて、デザイン起業家が実践してきたデザイン経営について紹介していますが、これはイタリア語で書かれた本であり、日本はおろか英米圏でも殆ど知られていません。イタリアの経営学者らのミッションは、この本を愚直に英訳することだと思いますーそうすることでメード・イン・イタリー成立の秘密について世界が納得するでしょう。

画像出典:画像出典:冒頭写真:https://bit.ly/3HkQeCA, https://bit.ly/30oNoLW, https://bit.ly/3HuQGyj、図1:https://bit.ly/3DfYIZ1, https://bit.ly/2YM4Qtg, https://mo.ma/3ojQcSI, https://bit.ly/3FevZEA、図3-1:https://bit.ly/30uW83f, https://bit.ly/3kTRzXx, https://bit.ly/3ope7Ae, https://bit.ly/3HiP7mG, https://bit.ly/30p0J7b, https://bit.ly/3DpGR1O, https://bit.ly/3ots3Jk, https://bit.ly/3Df52QK, https://bit.ly/3Cpl2hX、図3-2:https://bit.ly/3qyfnUg, https://bit.ly/31Oz6Vm, https://bit.ly/3DdF1RV, https://bit.ly/3qAKhv5, https://bit.ly/3Cb175V, https://bit.ly/3HjPPAg