イタリア:デザイン起業家列伝(5/15)

本noteでは、カッシーナ社とB&B Italiaを取り上げます。なお、本noteも拙著『イタリアのデザイン思考とデザイン経営』の第5章に基づいています。本場のデザイン経営についてどんどん見ていきましょう。

1 カッシーナ

カッシーナ社は、1927年、北イタリア・ミラノ近郊のメダ(Meda)において、チェーザレ(Cesare)とウンベルト(Umberto)のカッシーナ兄弟によって「アメデーオ・カッシーナ」(Amedeo Cassina)社として設立されました。ウンベルトの息子のフランコ・カッシーナによれば、叔父のチェーザレには、デザイナーの才能を見抜くことができ、アルキズーム(Archizoom)の建築家グループや、ガエターノ・ペーシェ(Gaetano Pesce)などを発掘したということです。1947年から1965年までは、ジオ・ポンティ(Gio Ponti)が中心となって57隻の船のインテリアを手掛け、同時にレストランやホテル向けのインテリア家具も作っていました。航空機の時代になったため、船から住居用の家具へと主な事業分野を変え、今日に至っています。アンナ・コスタ(Anna Costa)やアンドレア・ドーリア(Andrea Doria)といった豪華客船用の家具は、航行中の揺れや衝撃に対応した頑丈な構造を備えつつも、エレガントでなければならず、そういった頑強な家具を提供した経験は、同社のその後の発展に資するところが大でした。カッシーナ社を有名にしたプロジェクトとして、コルビジェなどの往時の家具を巨匠シリーズ(I Maestri)として再販するという取り組みがあり、これは、ガヴィーナ社を率いるディーノ・ガヴィーナ(Dino Gavina)が、自社では実現せずにカッシーナ社に持ち掛けてきたものでした(前note参照)。巨匠シリーズの発売は1964年であり、1972年には、ニューヨーク近代美術館(MoMA)での展覧会―Italy: the New Domestic Landscape(イタリア:新たな室内の景観)―を共催し、2005年には、同じイタリアの高級家具メーカーであるポルトローナ・フラウ・グループに買収されています。

1.1 デザインマネジメント

図1がカッシーナ社の発展をもたらした代表的な家具です。世界最軽量の椅子であるスーパーレッジェーラ(superleggera)は、元々、船舶用に作られていたレッジェラ(leggera)を軽量化したもので、G.ポンティの指揮の下、家具職人の棟梁であるファウスト・レダエッリが、椅子の脚同士を繋ぐ棒の枘(ほぞ)穴を大きくしつつ、枘それ自体には粒起草のようなざらざらした模様を施すような工夫を行いました。言い換えれば、デザイナーが実現したいことを叶えるために、職人の匠の技が動員されています(カッシーナから棟梁レダエッリから匠の技を盗むように指示を受けてそれを学んだ大工のLuigi Pozzoliは、「デザイン研究センターでは、我々の職人仕事の内容が、建築家にとってのプロジェクトになる必要があった。それは基本的で重要な原則だった。」と証言していますー要するに職人がデザインプロジェクトに組み込まれると、(普段はやらないような加工の仕方に挑戦することになって)偶発的な手直しが頻繁に発生するけれども、それに応じてプロジェクトの実現という目標を建築家と共有するようになるということです。)。

その後も同社では、体重を支えることができ、なおかつ椅子から取り外し可能な「なめし皮」を用いるという非凡なアイディアを実現したキャブ(cab)という椅子をマリオ・ベリーニ(Mario Bellini)がデザインし、さらに、ヴィーコ・マジストレッティ(Vico Magistretti)によって歴史に残るマラルンガ(maralunga)というソファーがデザインされました(喜多俊之氏がデザインしたウィンク(Wink)という椅子もあります)。2000年代初頭において起業家として期待できるデザイナーは、ピエロ・リッソーニ(Piero Lissoni)であり、常時、十数個のプロジェクトが走っているということです。

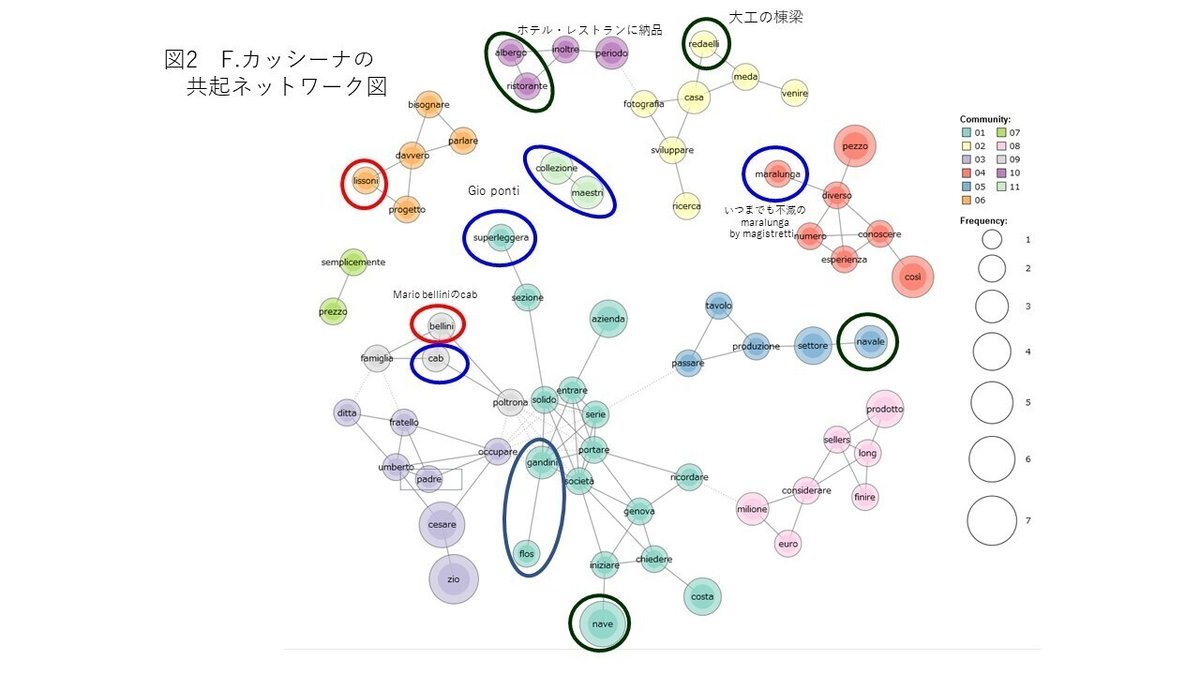

図2は、フランコ・カッシーナに対する共起ネットワーク図です。インタビューデータ中、頻度が高い用語ほど大きなノード(円)で示され、また、用語間の結びつきが強いほど、ノードを連結する直線は太くなります。色分けされているサブグループは、テーマとなっている話題(トピック)の種類に概ね対応しています。図中に現れる船(nave)という用語は、モロソ社を除き、他の起業家の共起ネットワーク図では出現しない言葉であり、前述の豪華客船の内装を手掛けた同社の歴史を反映しています。

続いて、1982年から1991年までカッシーナ社のCEOであったロドリゴ・ロドリゲス(Rodrigo Rodriquez)の証言を採り上げましょう。チェーザレ・カッシーナを義理の父とするロドリゲスは、1966年にチェーザレとブスネッリィが共同で立ち上げたC&B社のビジネスに参画していましたが、C&B社についてカッシーナ社が保有する株式持ち分の三分の二をP.A.ブスネッリィが1973年にカッシーナ社から譲り受けることで、C&B社はB&B社(Banche & Busnelli)へと名称を変更し、ブスネッリィが経営することになりました。カッシーナ社に留まったロドリゲスは、ブスネッリィの持ち分であるC&B社の三分の一の株式をチェーザレが購入すべきだと泣いて頼んだが、聞き入れられなかったということです―ロドリゲスの妻であり、チェーザレの娘であるアデーレ・カッシーナ(Adele Cassina)も、この取引はあり得ないオウン・ゴールであるとしています。カッシーナ社とC&B社は、かたちや素材の探求を行う「デザイン研究センター」を共有していましたが、職人が詰め物をする木製のソファーではリーダー的な存在であるカッシーナ社と比べて、高価格帯を狙わないC&B社の方は、市場での存在感が強く、また積極的に新素材を試すため、デザイナーらはC&B社のプロジェクトを一層好んだということです。研究センターで生まれた前述のマラルンガとトビア・スカルパ(Tobia Scarpa)がデザインしたソファーであるコロナード(Coronado)が、それぞれカッシーナ社とC&B社の売り上げを飛躍的に上昇させ、海外市場に進出することになりました―コロナードについては、ブスネッリィのアイディアにより、カリメロのキャラクターで有名なカロッセロ(Carossello)というテレビ番組でこのソファーを紹介したところ、人々が販売店でこのコロナードを求めたということです。デザインよりも独自の伝統を重視するため、開拓が難しいとされるフランス市場にはフランチャイズシステムの構築を通じて進出し、日本市場の開拓は、製造ライセンスの供与を通じて成功しました。香港では、デザイン性の優れた家具を見たことがないホテルのポーターが、同社のカタログを見て驚き、その後、小さな家具店がロドリゲスに紹介され、わずか数時間後に当該家具店との契約が信用状支払で成立したということです。カナダ・オーストラリア・ブラジルの開拓も時にはフランコ自身が行い、米国市場では、同社がコルビジェなどの巨匠シリーズを再販する前に、コルビジェの家具の輸入を考えている若者に出会ったので、ニューヨークに事務所を開設しました。

ロドリゲスによると、コルビジェ・リートフェルト(Rietveld)・マッキントッシュ(Machkintosh)・アスプルンド(Asplund)・ライト(Wright)いった建築家がデザインした椅子は、現代家具の原型であるのだが、当時の市場はそういった家具を受容せず、また、その価値を理解し、解釈する編集者もいなかったため、成功を収めることができなかったということです。

巨匠シリーズの再販プロジェクトを通じて、カッシーナ社と協業していたマジストレッティ・ベリーニ・カスティリオーニィ(Castiglioni)兄弟・(トビア)スカルパなどは、バウハウス・コルビジェ・グラスゴー派とは異なる、イタリア独自のデザインを生み出していきました。前述のフランコによると、ベリーニやマジストレッティなどの著名デザイナーらがデザインしたこうした家具は、フランスでは「無視できない(incontournables)」ものとして、また、米国では「批評の範囲を越えた(untouchable)」ものとして、カッシーナ社の企業アイデンティティの形成に資するようなロングセラー商品に位置付けられるということです(他社製品を模倣しても、強固な企業アイデンティティは形成できません。)。

ここで付言すると、「かたち」と「機能」の対を旨とし、モノのかたちを機能に従わせるような合理主義的なインダストリアルデザインに対して、彼らが主張したのは、「かたち」と「内容(コンテンツ)」が対置されるようなイタリア独自のインダストリアルデザインでした。それは、バウハウスとは異なり、19世紀のアールヌーボー様式を再考したような図式的ではない柔らかいデザインであり、任意のモノのかたちが、別のモノを寓意したり(たとえば、ソットサスでは本棚が彫刻作品となる)、記憶を喚起したり、個物として普遍の次元を予感させるようなものでした―ベリーニがデザインした前述のキャブ(Cab)や、アルファとトビア・スカルパが1965年にデザインしたModel 121 Dining Chairsなどがその例です。言い換えれば、内容物(コンテンツ)を包み込むモノのかたち(殻)には、単なる外観以上の役割があるわけです。機能重視の合理主義の乗り越えは、デザインのみならず、建築分野でも図られましたので(たとえばカルロ・スカルパ)、デザインや建築において詩情を重視するイタリアの伝統と言ってよいでしょう。

2 B&B Italia

ブスネッリィ率いるB&B Italiaは、前述の通り、チェーザレ・カッシーナが持っているC&B社の株式持ち分の三分の二を、ブスネッリィが1973年に同社から買い取ることで始まりました。B&B社の前身であるC&B社の設立は1966年であり、それまでブスネッリィは、松脂の染み込ませたジュートを用いてソファーベッドを作るような会社を兄弟で経営していましたが、ポリウレタンなどの新たな技術に関心を示さず、現状維持を望む兄とは袂を分かち、カッシーナとともにC&Bを設立することになりました。同社の特徴は、低温発泡ポリウレタンを用いてソファー全体を一度の射出成型で作る点にあり、コロナード(Coronado)は、この製造技術を用いて作られたソファーとして有名です。同社は広告宣伝にも革新的な要素を採り入れ、アート・ディレクターのエンリコ・トラバッキィ(Enrico Trabacchi)の下、15秒のTVコマーシャルを21種類作成したり、バンボレ(Bambole)というソファーの広告宣伝では裸体のモデルを登場させて物議を醸しました。同社は2003年に投資ファンドのオペラに売却されましたが、2011年に息子のジョルジョ・ブスネッリィ(Giorgio Busnelli)が経営権を買い戻し、2015年にはプライベート・エクイティ・ファンドのInvestindustrialに資本の80%を売却したものの、依然として経営権は握っています(図3が同社の代表的な家具です)。

2.1 デザインマネジメント

ブスネッリィは、ロンドンで開かれたプラスチックの国際見本市であるインタープラスト(Interplast)に行った時、ポリウレタン製の黄色いアヒルを目撃し、同じ仕方によるソファーの製造を思いついたのでしたが、アヒルの出展業者が言うには、アヒルを射出する機械は提供するけれども、その原料であるポリウレタンの提供はしないということでした。その後、ポリウレタン製のソファーを製造するアイディアを持ってドイツの化学会社であるバイエルを訪問したところ、聞く耳を持ってもらえず、イタリアのディーラーを単に紹介されるに終わったということです。かくしてブスネッリィは、アヒルを射出する機械をエンジニアのカミッロ・コロンボ(Camillo Colombo)とともに自作しましたが、バイエル社の協力が得られなかったため、当初は、発泡用のフロンガスが排気口で空気と混じって哺乳瓶の乳首のような硬いものが生じてしまいました。試行錯誤を重ねた後、ポリオール(polyol)とイソシアネート(isocyanate)の最適な配合割合を突き止め、骨組みとして木ではなくスチールを用いたポリウレタン製のソファーであるコロナードを世界で初めて実現しました。

アルファ&トビア・スカルパがデザインしたコロナードは、1967年のミラノサローネやコロン(Cologne)の見本市に出展されて好評を博し、今度は、ポリウレタンでソファーを作れる可能性を認識していなかったバイエル社の方から声がかかったということです。カッシーナ社やナトゥッツィ社(*)では、職人が木のフレームを用いて伝統的な仕方でソファーを作っていましたが、低温発泡ポリウレタンを用いて一度の射出成型でソファー全体を作れるということは、B&B社の製造方法がより一層大量生産に向いていると言えます。ブスネッリィは、次のように述べています。「建築家たちは美しいモノを考えるが、私はできるだけ安価にそういった美しいモノを作りたい。…ソファーの上張りに熟達した職人を不要とする工場を作りたい。八日もあれば、製造のための基本的な動作ができるようになる人々で十分であり、C&B社はそういう会社にしたい。」このような考えに対して、カッシーナは、「君は何を望んでいるのか?アメリカを発明したいのか?」と皮肉ったということですーしかしブスネッリィの挑戦を応援する姿勢は崩しませんでした。

図5が、ブスネッリィの貴重な証言を図示した共起ネットワーク図です。登場するデザイナー名や、ポリウレタン・コロナード・バイエルという言葉から、彼の人生が凝縮された図であることが分かります。インタビューアーのフランチェスカ・ピッキィ(Francesca Picchi)から、「ブリアンツァ州の中で家具生産の中心地はメダ市(Meda)だと言えるのか。」と問われたブスネッリィは、「ルイ13世から16世までのすべてのルイ様式の椅子はメダ市で製作され、ソファー用の骨組み(フレーム)を作る中心地であるけれども、将来的な衰退は免れないだろう。」と答えています。植字工・紡績工などを経て、家具職人の訓練を受けたブスネッリィは、クルミの木が成長するのに80年から100年かかることや、伝統的な仕方でソファー用の骨組みを作るならポプラの木を用いることなどを知っており、浮彫りの椅子を作る職人はもはや存在しないとも述べています。要するに、ブスネッリィが、職人によるソファー製作に見切りをつけた背景に、こういった単価を下げることができないブリアンツァの伝統的な家具生産の仕組みがあったと指摘できるのです。

デザイン経営を実践する企業(le azienda di design)は、製品ではなくプロジェクト志向であり、成功したプロジェクトの事例として、前述のスカルパらによるコロナードに加えて、チッテリオがデザインしたL字型のソファーのシャルル(Charles)や、ベッリーニがデザインした肘掛け椅子のアマンタ(Amanta)などをブスネッリィは挙げています―チッテリオはB&B社の成長とともに有名になったとも証言しています。そのほか、ガエターノ・ペーシェがデザインしたアップ(Up)も同社の名を有名にしました。埴輪あるいは子宮をイメージした肘掛け椅子のアップは、女性が様々な社会的束縛を受けていることを示す“鎖のような紐”と足を乗せるボールが繋がれており、女性は自らの解放をイメージしてボールを蹴り飛ばすことができます。アルファ&トビア・スカルパが有能である理由として、大量生産のためにコロナードを分解し、肘掛け・座席シート・背もたれを布地で覆う機械を調整してムダが生じないようにしたという点をブスネッリィは指摘しています―製造上の制約条件を踏まえて協業できる工学の素養を備えたデザイナーは少ないということです。

なお、前noteで紹介したポルトロノーヴァ社を率いたセルジョ・カッミッリィやブスネッリィのようなデザイン起業家の特徴として、デザイナーにデザインを丸投げするのではなく、自らもデザイン・プロジェクトに参画し、生活様式の変遷を踏まえて家具調度品の改良点について思案するということが挙げられます。ブスネッリィは次のように述べています―「ある夜、テレビ視聴中に首の関節症の痛みを感じたのだが、一層快適にテレビを見るためには、もっと高さのある背もたれを備えた肘掛け椅子が必要であると痛感した。それはコロンブスの卵であったが、そういったアイディアを思いつかず、後から分かっても、そのときにはそのアイディアは盗まれているだろう。また、最近、働く女性が家事との両立に嘆いているということだが、彼女らがベッドを楽に整えることができるように、我々はベッドの高さを10cm高くすればよいのだ。」

なお、「デザインを経営に採り入れることで、イタリアンデザインの生みの親となった起業家は誰か?」という質問をカステッリからされたところ、「チェーザレ・カッシーナ、ディーノ・ガヴィーナ、ロベルト・ポッジ、セルジョ・カッミッリィであり、これらの起業家に我々(カステッリとブスネッリィ)も加えられる。」と答えており、これらの起業家の証言が収録された『デザイン・ファクトリー』(La fabbrica del design Conversazioni con i protagonisti del design italiano,Skira,2007)に大きな価値があることが分かります。

3 終わりに

本noteで取り上げたB&B Italiaについては、日本語字幕付きのドキュメンタリーがありますので、観てみるとよいでしょう(**)。イタリアのモダン家具の特徴として、19世紀のアールヌーボー様式を再考したような図式的ではない柔らかい(sinuoso;曲がりくねった)デザインが挙げられます(これは、ピエモンテの偽バロック様式でもなく、フランスのルイ15,16,18世様式の椅子でもない家具として彼らが進化させてきたものです)。G.C.アルガンは、支配階級の椅子であるルイ様式の椅子を安易に受け入れず、自分のテイストに基づいたインテリアを実現するように注意を促しており、ここでもラグジュアリー(フランス)とテイスト(イタリア)との対立が見て取れます(***)。本noteでも、デザイン経営を実践するための有益なヒントが、カッシーナ・ロドリゲス・ブスネッリィの証言から得られるでしょう。こういったデザイン起業家らの実践をまとめたのが、「イタリアにおけるデザインマネジメントの原理」という前のnoteですーしかしながら、本noteで連載しているように、その内容は、イタリアに特化したデザインマネジメントの原理ではなく、一般的かつ普遍的なデザインマネジメントの原理です。デザインマネジメントとは何かと問われれば、イタリアのデザイン起業家が行ってきた実践に尽きるといえるでしょう。

(*)イタリア南部バーリ近郊の寒村であるコッレ出身のパスクワーレ・ナトッツィ(Pasquale Natuzzi)は、イタリア南部でソファーを売ろうとしたところ「ソファーならブリアンツァのものに限るよ。君の参入する余地はない。」と言われ、ドイツ・ケルンの見本市に出展したり、ニューヨークのマンハッタンの家具を扱うデパートなどを開拓することで、現在のナトッツィ社を築き上げたということである―Napoletano,R.(1996), Fatti per vincere ―Uomini e imprese dell’Italia Positiva,Sperling & Kupfer Editori(安河内勢士訳『イタリア中小企業の勝者たち』三田出版会1997年, pp.140-152)。これは、ミラノサローネ以外の見本市への出展と情報収集を積極的に行ったことが功を奏した事例と言えよう。

(**)https://www.youtube.com/watch?v=DF2znHxhvTQ

(***)G.C.Argan(2003),Progetto e Oggetto,medusa,p.96

画像出典:冒頭の図:https://bit.ly/3wLN063, https://bit.ly/30mooVz、図1:https://bit.ly/3kAQa81, https://bit.ly/3qA6Fon, https://bit.ly/3cezhet, https://bit.ly/3wVtEf7, https://bit.ly/3wFlUO5、図3:https://bit.ly/3opxRnf, https://bit.ly/3HgcJsj, https://bit.ly/3kvWgpW, https://bit.ly/3qCWP5g