イタリア:デザイン起業家列伝(12/15)

本noteでは、デザインに賭けて、詩情溢れるプラスチックのラミネート板を作って生き残ったアベット・ラミナーティ社の事例を取り上げましょう。デザインに投資することで、自社の企業アイデンティティを確立することができます(本noteも拙著の第5章に基づきます)。

1 概要

Abet Laminati社は、原料の皮から不要なたんぱく質を除去するタンニンの製造を独占していたFNET社の軛から逃れる目的をもって、オペルティ(Operti)兄弟らが1946年に設立した企業です。当初の呼び名は、l’A.B.E.T.(Anonima Braidese Estratti Tannici)であり、これは、タンニン抽出を行うブラ市の匿名の者たちという意味です。

1975年から2005年まで建築・家具用のパネル板を扱うアベット・ラミナーティ社でマーケティング兼コミュニケーションディレクターを務めたフランチェスコ・コモーリョ(Francesco Comoglio)の証言によると、当時は、表面強度のある素材を扱っていましたが、それらは木や大理石を模倣したものであり、技術的には最高品質である一方で、美学的には貧相極まりないものでした。かくして、製品の美的なクオリティを定められるような建築家やデザイナーと協業することで、自社のアイデンティティを創り出し、市場の中で差別化することが必要でした。1970年代のイタリアは、世界で最も多くのプラスチックのラミネート板を製造していましたが、デザインに投資せず、アイデンティティを欠いたラミネート板を大量生産していた同業他社は、チップボードの登場とともに市場から消えていったのです。

2 デザインマネジメント

1940年に生まれたラミネートは、家具を梱包するための大きな箱として用いられていましたが、ジオ・ポンティやマリオ・ベッリーニらとの協業を通じて、ラミネートに新たなアイデンティティを付与することになりました。ラミナーティ社が若手デザイナーに与えたのは、必要経費(手当て)と、ポンティ・マジストレッティそしてソットサスから構成される高いレベルの審査委員会によって判断されるチャンスであり、こうした活動を通じて新たなアイディアをデザイナーらと共有することで同社は発展しました。コモーリョによると、デザイナーの試作依頼に対してはパネル一枚からでも協力し、デザイナーに対して“ダメだ”と言ったことは一度もないということです―ザノッタ社を率いるアウレリオ・ザノッタからは、「若手デザイナーらによるデザインコンペを開催する場合は、必ず知らせてくれ。」とよく言われたものでした。

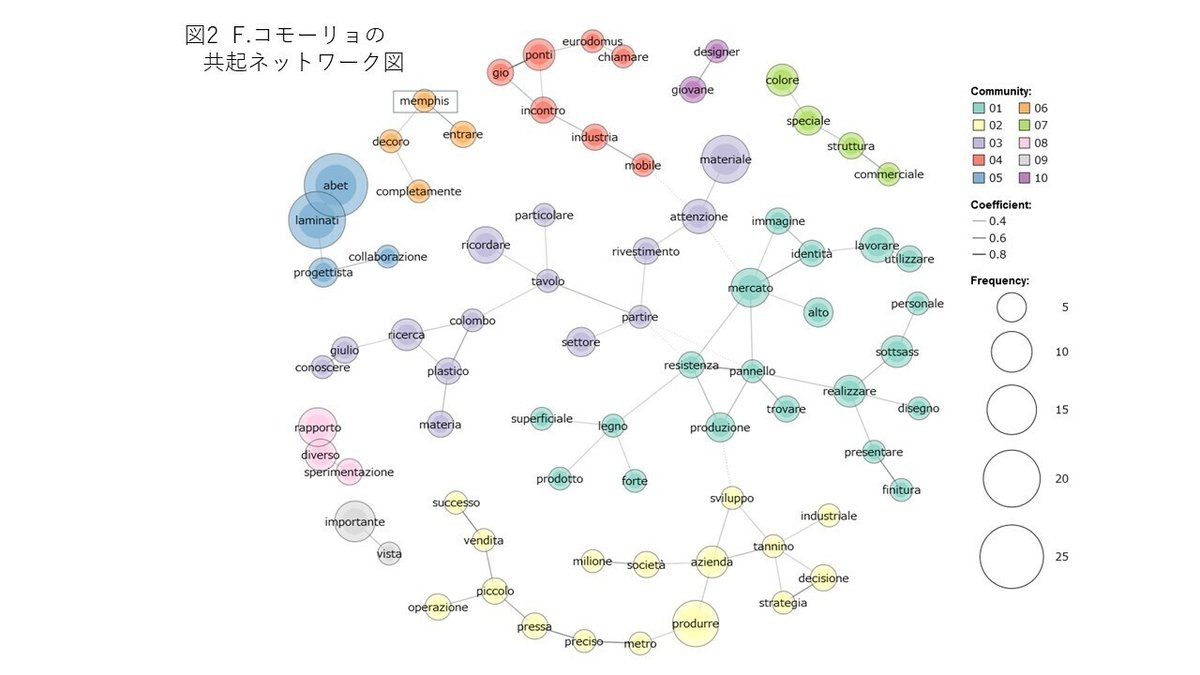

ラミナーティ社の代表的な製品として、“セイ(sei)”・“ルミフォス(lumiphos)”・“レリテック(reli-tec)”“ディアフォス(diafos)”などがあり(図1)、1967年に世に出された数字の6という意味のセイは、軽くてざらざらした触感を表面材に与えることができ、これによって、「住居の中で最も奥深いところである寝室や居間」といった部屋に進出することができたということです―それまでは、もっぱらトイレやキッチンといった「サービス・ルーム」で用いられるに留まっていました。ルミフォスは、発熱しない冷光ラミネートであり、これによりユーザーは「イメージの消費者からイメージの生産者に変わる」ことが可能となりました―ルミフォスは、1983年から1984年にかけてドムスアカデミーにおいて“優先デザイン(design primario)”教育プロジェクト(次節の3節を参照)を率いたクリノ・トリーニ・カステッリィ(Clino Trini Castelli)とともに開発されました。そして、ブランジィと一緒に開発したレリテックは、川のような色模様を備えた突起のある立体的な表面材であり、他方、1987年に発売されたディアフォスは、3次元構造を備えた透明なラミネートです―21世紀になってから力を入れているのはルミフォスとディアフォスということです。なお、半加工のカラーのラミネート材は、ミラノサローネへの出展が許されませんでしたが、キッチンのボッフィと協業することで出展することができました。また、厚みのあるラミネート板の宣伝を行うため、デパートのリナッシェンテとも協業しました―舗装材・ファサード正面・シェル構造のパネル・外壁用の詰め物等が現在狙っている市場です。ラミナーティ社は、ソットサス率いるメンフィスやメンディーニを中心とするアルキミアなどの活動を支援しましたが、とりわけ、メンフィスとの協業を通じて、砂粒・モザイク・スポンジ状の表面材を開発し、プラスチックのラミネート材のイメージを詩的なものへと刷新することに成功しました。90年代には、世界中を旅行したソットサスのビジョンに基づいて、文化人類学的観点からインド・メキシコなどの色彩感覚を活かした色調を実現したということです―デジタル印刷よりもクオリティの高い仕上げが可能となるシルクスクリーン捺染法が用いられました。以上の内容はF.コモーリョの共起ネットワーク図に出てくるワードで確認できます(図2)。

3 優先デザインプロジェクト

前述した優先デザイン教育プロジェクトは、モノのかたちを定めるのがデザインの主要な目的であるというイタリアンデザインの伝統(図4)に反旗を翻すもので、自然光と人工光・香り・臭気・色彩・室内の温度(暖房)・爽快な風(空調)といった人間の周囲にあって人間に対して作用を及ぼす一切のものが生活環境のクオリティを決定しているという考え方に基づいていますー”優先”というのは、モノのかたちの決定よりもそういった周囲の環境の構築が第一に考えられるべきであるという意味です。この考え方は、哲学者のウィトゲンシュタインが姉グレーテルのために設計した家(ストンボロー邸)をクリノ・トリーニ・カステッリィが分析した結果から導き出されました。音響にとりわけ注意を払ったストンボロー邸には、絨毯とカーテンがなく、ウィトゲンシュタインの設計意図についてカステッリィが解釈した“グレーテルのための甘いダイヤグラム”(図3)では、熱・光・音響・色彩などが相互作用する柔らかい構造(環境)が示されている―この環境は、弱い思想を提唱したジャンニ・ヴァッティモ(Gianni Vattimo)に倣って、“弱い”デザイン・プロジェクトと見なし得るとブランジィは述べています。具体的には、ロゴス・表音文字等を根拠として成立する現前の形而上学(=強い思想)を批判する立場に立つ哲学者のジャンニ・ヴァッティモが主張した“弱い思想”に準えて、フォルム(モノのかたち)中心主義のデザイン・プロジェクトを、強いデザイン・プロジェクトとしています。

さて、デザイナーが、新たなかたちを創出する際、人文学・社会科学・自然科学の三つの要素(図4)を十分に検討せず、「形態は機能に従う」としてもっぱら工学的要素のみを考える場合を「冷たいデザイン」と捉え、他方、画家と同じように美を目的としつつ、人道主義的な問題や言語の問題に関心を寄せるデザイナー兼芸術家が持つ個人主義的な傾向を備えたデザインを「温かいデザイン」と捉えたのはA.メンディーニでした。触知可能なモノを生み出すというよりも、たとえばコミュニケーションサービスを生み出す移動体通信システムの開発などは、万人に開かれていますが、機能という制約条件に縛られたデザイン工学であるため、「冷たいデザイン」に分類されます。機能の制約条件を絶対視せず、機能の不確実性・曖昧さを所与として、自由に空想をはばたかせるような創造性を発揮するのは、「温かいデザイン」ということになます。

この「冷たいデザイン」⇔「温かいデザイン」のセットと、「強い⇔弱いデザイン・プロジェクト」と組み合わせると、既存あるいは新規のデザイン・プロジェクトについて大まかな位置づけを定めるための四象限のツールができあがります(図5)。例えば、かたちを検討せず、社会的意義も顧みず、環境中に存在する様々な物理量を測定する機器を開発するプロジェクトなどは、冷たくて弱いデザイン・プロジェクトに分類されるだろうし、環境音楽を用いたインスタレーションは、温かくて弱いプロジェクトに含まれます。

C.T.カステッリィは、モノのかたちと人間を取り巻く環境のクオリティは相反するとまで極論する一方で、ブランジィは、大都市のイルミネーション環境(lightscape)・騒音を含めた音の環境(soundscape)・色彩の景観(coloscape)・ミクロな気候環境(climatscape)に言及し、環境音楽で有名なブライアン・イーノの“空港のための音楽(Music for Airport)”をかけながら、ロッテルダムで“イタリアの新たなルネッサンス展(Italian New-Renaissance)”を行いました。前述の人間の周囲にあって人間に対して作用を及ぼす一切のもの―それらは人間の身体の知覚対象である―が生活環境のクオリティを決定しているという考え方の事例として、ブランジィは、ガヴィーナのところのnoteで引用した「ローマの教会の内部空間の構造」を挙げています―ローマの教会の内部でも、香が炊かれ、多孔的構造を持つ聖なるものから灯りが漏れ出ると同時に、音響効果が考慮されているからです。人間の身体が、熱・光・音響・色彩などが相互作用する柔らかい環境を知覚し、コンパスや定規を用いてモノのかたちを定めるのが第一義な問題でなくなったならば、これらの環境を測定するための新たな道具が必要であり、そのために開発したのがコロディナーモ(colordinamo)といった色彩決定マニュアルでした―ブランジィに付言するならば、身体が直接知覚できない次元―精神分析の言葉を用いるならば現実界で作用するもの―も含めて生活環境のクオリティを決定する方がより一層QOLを上昇させることができるでしょう(直に見えないもの、触知できないものであっても、無意識レベルでそれらを感じるからです。)。

マジストレッティは、「ソットサスはデザイナーではなく、イタリアンデコレーター(装飾家)である」と(彼への対抗意識から)述べていますが、ラミナーティ社は、この優先デザインプロジェクトを支援することで、その研究成果を同社の新製品開発に大いに活かすことができたのです。

3 終わりに

プラスチックのカステッリィと呼ばれたカルテル(Kartell)創業者のG.カステッリィに加えて、アベット・ラミナーティ社もプラスチックに詩情を付与することで生き残ることができました。また本noteを通じて、デザインコンセプトに対して”かたち”を付与することがデザインの基本であることも確認できますーその意味で優先デザインプロジェクトは、反逆児と言ってよいでしょう。「イタリアにおけるデザインの定義」というnoteで、デザインやデザイナーの役割について説明しましたが、デザイナーは「環境作りの専門家」とも呼ばれます。つまり、デザイナーには、人間の周囲に様々なモノを配置し、暮らしやすく、不快なモノが見えない生活環境を整えるミッションがあり、そういった生活環境(=場)を主体として捉えるのがデザインの発想法ですー人間中心主義ではなく、場所中心主義がデザインの発想法なので、その場にとって不自然なモノを加えないようにしています。

なお、図5は、これから立ち上げるデザイン・プロジェクトや、既存のデザイン・プロジェクトの位置づけに用いることができる一方で、ミラノ工科大の研究者らは、デザイン・プロジェクトを実施・管理する際に用いられるツール群を分類・整理し、図式化しています(図6;RACEモデル―Cautela,C.(2007),Strumenti di design management, FrancoAngeli, p.86)。RACEモデルでは、一般に第4象限(左下)から出発したデザイン・プロジェクトが3→1→2象限へと進んでいく際に用いられるツールが整理されていますが、この順番に捕らわれる必要はなく、試行錯誤を繰り返し、後戻りしたり何周しても良いというものです。試行錯誤の繰り返しが多いほど、デザインプロジェクトのクオリティは上昇します。

画像出典:冒頭写真:G.Castelli,P.Antonelli and F.Picchi(2007)『La fabbrica del Design Conversazioni con i protagonisti del design italiano』Skira,p.199、図1:https://bit.ly/30D0g1k,https://bit.ly/3oUcH11,https://bit.ly/30s2QXw,https://bit.ly/32bwjWz、図3:https://bit.ly/3CtCZvA