【短編】バレンタインデーのお返し/有森・古内シリーズその7

どうして、こうなった?

私、古内莉乃は、初めての場所で、緊張しながら、椅子に座って、お茶を飲んでいる。

同じように、私の隣でお茶を飲んでいる百合さんを見つめる。

百合さんは、私の視線に気づくと、ニッコリと微笑んだ。

「緊張してる?」

「・・はい。」

「あら、緊張する事なんてないわよ。もっとくつろいでくれて、かまわないからね。」

斜め前の椅子に座っている有森君のお母さんが、そう言って、微笑んだ。

「は、はいっ。」

何とか、答えるが、私は結構いっぱいいっぱいだ。

大きな楕円形のテーブルに向かっているのは、私、百合さん、有森君のお母さんと、お祖母ちゃん。見事に女性ばかりなのは、今回の訪問が、バレンタインデーのお返し、つまりホワイトデーを理由に開かれているからだ。

私は今回、バレンタインデーに、有森君に本人の希望もあって、お煎餅のギフトを渡した。彼は何種類も入ったお煎餅を種類ごとに1枚ずつ食べ、残りは家族に渡したらしい。確かに私も渡す時に、家族で食べてくれるように言った。

どうも、そのお煎餅が、有森君の家族の中で好評だったらしい。それを渡した私にも興味を持たれ、顔を合わせてお礼がしたいという話になったそうだ。私の知らないところで話が大きくなってしまった。

で、私は有森君の申し出を受けて、有森家を訪れている。

百合さんは、有森君のお兄さんの彼女さんだそうで、長い黒髪に、切れ長の目を持つ美人さんだった。百合さんは、何度目かの訪問で、有森君のお母さんやお祖母ちゃんとも、この家の空気にも既に馴染んでいる。

「できたよ~。」

横開きの扉を開けて、有森君と有森君のお兄さんが、入ってくる。

そして、手に持っていた皿を、テーブルの中央に置いた。

「わぁ、美味しそう。」

「・・・。」

それを見て、私は言葉を紡ぐことができなかった。

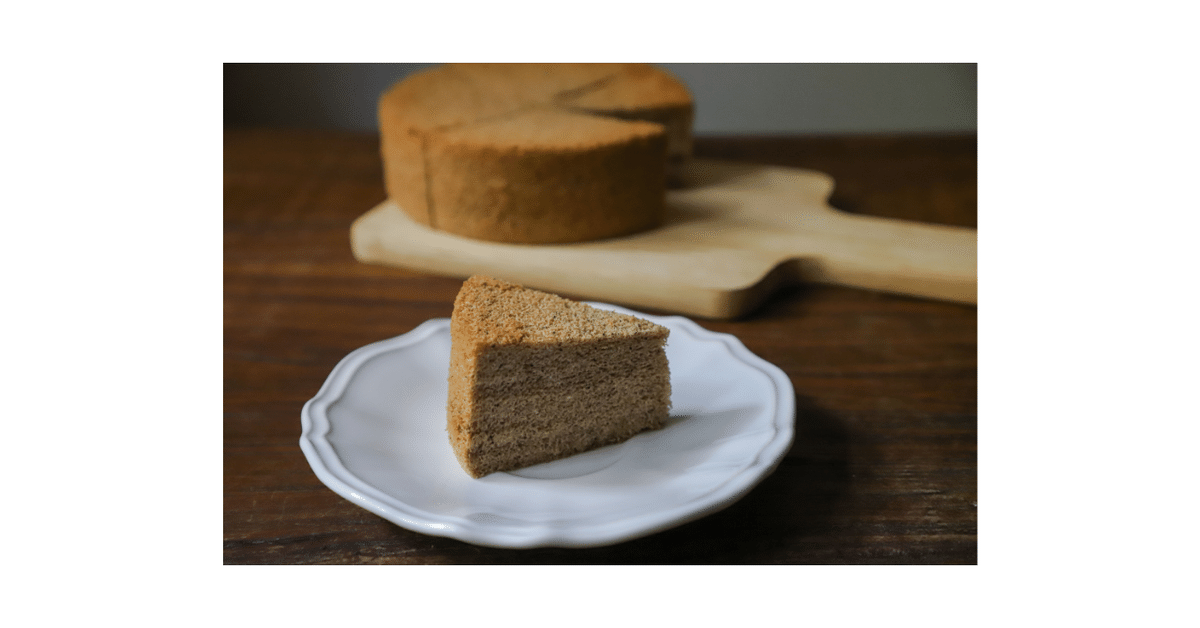

それはシフォンケーキだった。周りはクリームでコーティングされ、上部には桜の塩漬けが飾られている。

「桜のシフォンケーキ。なかなかうまくできただろ?」

「へぇ、今回はかなり凝ったお返しね。」

「だって、今日は百合も、莉乃ちゃんも来てくれたんだから、やっぱり力が入るでしょ?」

お母さんとお兄さんが、楽しそうに話している中、有森君がケーキを器用に4等分して、小皿に取り分けている。

「はい。これ古内の分。」

「あ、ありがとう。」

渡されたシフォンケーキは、断面がピンク色、桜色だった。クリームの白との対比が綺麗だった。

「2人の分はないの?」

百合さんが、私たちに取り分けられたケーキを見て、問いかけた。

「用意してないけど。」

そう言って、百合さんの隣の席に、お兄さんが座る。有森君は私の隣に腰かける。2人の前にお母さんがついたお茶が置かれ、先ほどからお祖母ちゃんは、その様子をニコニコしながら眺めている。

百合さんは、自分のケーキの一部を、フォークで切り分けて、切り分けたケーキにフォークを突き刺すと、お兄さんに向かって差し出した。

「はい。あーん。」

お兄さんは、ためらいなくそのケーキを口にした。

「うん。よくできてる。今、味見させたよね?」

「え、何のこと?」

百合さんは、とぼけたように問い返すと、自分のケーキを口にし出した。

お母さんも、おばあちゃんも自分のケーキに手を付け始めている。

私は、お兄さんと百合さんのやり取りを前にして、正直どうすればいいか迷った。とりあえず、有森君用に自分のケーキの一部を切り分ける。

その後をどうすればいいか分からなくて、私は隣の有森君を見つめた。

有森君は、私の顔とケーキの皿を見ると、私の手からフォークを取り上げて、小さく切り分けられた方に刺し、そのまま自分の口に運んだ。

内心、ほっとしていると、有森君は、皿の上に残っていた私の分のケーキを更にフォークで切り分けた。そして、その片方にフォークを突き刺し、そのまま私の口の前に差し出した。

「古内。あーんして。」

「!」

彼は、楽しそうに笑っている。

私はなんとなく悔しく思いながら、彼から視線を離さず、その差し出されたケーキを口にした。

ケーキは甘さが控えめでとても美味しかった。

「有森君、このところ様子が変。」

僕の部屋の床に敷かれたクッションに座って、古内は開口一番、そう言った。

今日は、バレンタインデーのお返しをしたいから、家に来てほしいと、彼女を誘った。バレンタインデーに彼女からはお煎餅のギフトを貰ったのだが、自分の分を取り分け、残りは家族に渡した。彼女にも貰った時に家族で食べてほしいと言われたし、自分一人で食べるには量も多かったから。

だが、バレンタインデーにお煎餅のギフトを、家族で食べてほしいと渡す彼女に、僕の家族は興味を引かれた。まず、定番のチョコでなくお煎餅だということ(これは僕がリクエストした結果だから、彼女のせいではない)。そして、僕個人宛ではなく、なぜか家族皆で食べるようギフトだったこと。

それに、そのお煎餅はかなり美味しかったこと。

僕は、家族から、彼女を家に連れてくるよう何度か言われていた。お礼を言いたいと言っていたが、実際は彼女を見てみたいだけだろう。

そこに兄から、どうせならバレンタインデーのお返しをしたいということで、家に呼んではどうか、と提案があったのだ。自分も彼女である百合さんを呼ぶことにすれば、古内もそれほど気負わずに来られるだろうということもあったので、僕はその提案に乗った。

なぜか、お返しに、桜のシフォンケーキを作ることになってしまった。

これは、たまたまテレビで、桜スイーツの特集をやっていて、それを見たお祖母ちゃんが食べたがっていたからだ。

古内には、自分は手作りのチョコは食べないと言ったくせに、彼女には手作りのケーキを振る舞っている。矛盾してる。

今は、ケーキも食べ終わり、僕と兄は、それぞれの部屋に、百合さんと古内を連れて移動していた。

「変って何が?」

「言葉にしにくいんだけど、何となく。バレンタインデーのお返しで、私だけ有森君の家に呼ばれたのもよく分からないし。」

他にもいっぱいチョコレート貰ってたよね?と言って、彼女は僕を見る。

「他の女子には、もうお返し済んでるし。」

「そうじゃなくて、私も同じようにお返しに何かくれるでよかったんじゃない?」

「家族が古内に会いたがってるって、誘った時に話したじゃない。」

「私は興味を持たれるようなことなんてしてない。」

「迷惑だったなら謝る。」

自分の出した言葉が思いの外固かったからか、彼女はその口を閉じた。

「・・ごめん。言い過ぎた。私思った以上に緊張してたかも。」

自分は彼女が言いたいことが何となく分かっている。それを自覚して行動もしている。でも、はっきりと言葉にはしていない。だから、彼女がそれを肌で感じてはいるのに、僕の気持ちを確かめられなくて、困らせているのだろうと思った。

「・・ケーキは美味しかった?」

「美味しかったよ。有森君は何でもできるんだなと思った。」

「兄貴の助けがあったからかな。材料は揃えてくれたし、材料費はお父さんも出してくれたし。」

「今日は、お父さんはいないの?」

「今日は仕事。古内に会えなくて、残念がってた。」

そう言うと、彼女はまた困ったような顔をする。

「古内は・・特別なんだよ。」

「有森君?」

彼女は、よく分からないというように首を傾げる。

「特別だから、家に呼んだし。これもあげる。」

彼女の前に、ラッピングした袋を出すと、彼女の目が見開かれた。

「私、有森君にもらってばかりだと思うんだけど。お返しなら、ケーキで十分だよ。」

「これは自分のお金で、古内のために選んで買った。」

「・・本当は、有森君、バレンタインデーにチョコレートが欲しかったんじゃない?」

彼女の言葉を聞いて、僕の動きが止まる。

「私はあのたくさんのチョコレートを見て、チョコレート以外の物を渡すって言って、後からお煎餅のギフト渡したけど。」

「・・・。」

「本当は、手作りのチョコレートを持っていたって知ったら、有森君どうする?」

僕が絶句していると、彼女はそのまま言葉を続けた。

「有森君が、手作りのチョコレートは食べないって言ってたから、チョコレートを要求されても、持っていたチョコレートを渡すわけにはいかなかったって言ったら?」

「・・僕が悪かったよ。」

「有森君は、女子に人気があるのに、時折冷たいところがあるよね。直した方がいいと思うよ。」

「でも、僕は友達でしかないんだから、それくらいでいいじゃない?」

「まぁ、好きでもない相手に誤解されて、付きまとわれたくはないというのは分かるけど。」

そこまでは、言ってないけど。

彼女の様子が大分普段学校で会っている時と同じになってきた。緊張が解けたらしい。

「お返しありがとう。大切にするね。」

彼女は、僕が渡したお返しを持ってきていたバックの中に閉まった。

「有森君。私ね。」

「古内。僕は。」

お互いに、何かを打ち明けようと口を開いた時、部屋のドアをノックする音が響く。結局言いかけた言葉を飲み込んで、僕は立ち上がって、部屋のドアを開けた。

兄と百合さんが、2人で仲良く立っていた。

「そろそろ、お開きにしないか?日も暮れてきたし。」

「・・・わかった。」

僕はそのまま振り返って、古内に声をかける。

「古内。お開きだって。もう遅くなるから、家まで送るよ。」

「大丈夫だよ。家も近いし、一人で帰れる。」

彼女は慌てて立ち上がると、じゃあね。と言って部屋を出て行く。もちろん、兄や百合さんに、今日はありがとうございました。と忘れず挨拶していった。

古内が家の玄関の方に向かうのを見送りながら、兄が僕の方を見て言う。

「理仁。お前、莉乃ちゃんと何かあったのか?」

僕は、兄の顔を見つめると、大きくかぶりを振った。

終

以前、バレンタインデーという短編を書いたのですが、それに対となるホワイトデーの内容を書いていなかったなと思い、急遽書き上げました。

(ホワイトデーは別の登場人物で短編を書いてしまったので。)

ホワイトデーから日は経っていますが、3月中ということで許してください。

有森君、古内さんシリーズはいくつか書いていたのに、彼らの名前が決まっていませんでした。今回急遽決定。

関連する短編、「バレンタインデー」は以下からお読みください。

いいなと思ったら応援しよう!