教員の「特別免許状」、指針変更へ

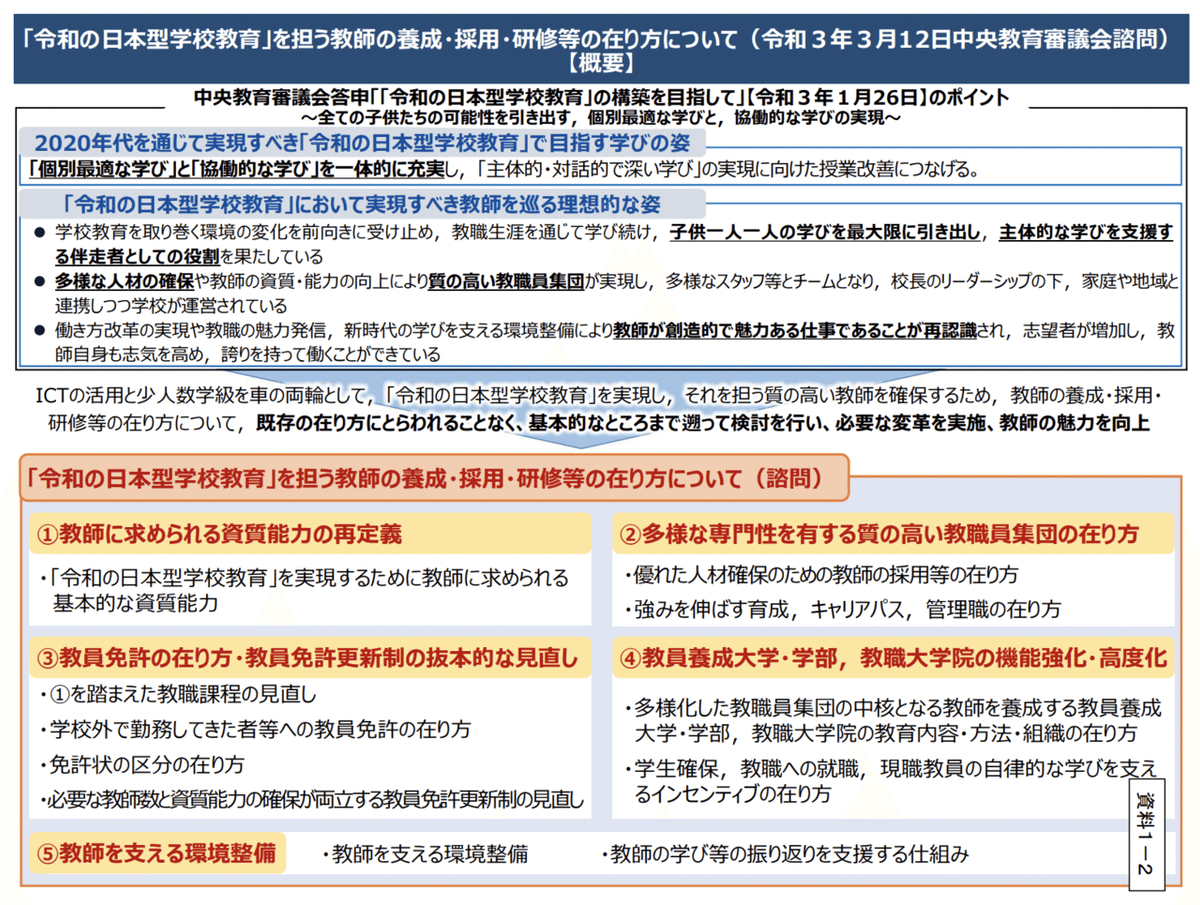

前回の記事で、文科省が学校の先生の養成・採用・研修のあり方について検討していて(下図参照)、教員免許更新制度の見直しに関しても議論されていることについて紹介しました。(「どうなる?教員免許更新制度! 〜検討委員会発足〜」)

今回は、教員の人材確保(採用)という観点で注目したい「特別免許状」の制度に関する議論をまとめてみることにしました。上図の中では、「②多様な専門性を有する質の高い教職員集団のあり方」「③教員免許の在り方・教員免許更新体制の抜本的な見直し」の2点に関わる項目になるかと思います。

1.そもそも特別免許状とは?

特別免許状の制度は昭和63年(1988年)に創設されている制度で、以下のように決められています。

特別免許状

・学校教育の多様化への対応や活性化を図ることを目的として、大学等の教職課程を履修していないが、担当する教科に関連する専門的な知識技能や経験を有している人を教員として学校に迎え入れるための「教諭」の免許状。

・権利授与者が行う検定を経て、授与される。

権利授与者

都道府県教育委員会、学校法人等

文科省は権利を与える側(権利授与者)に向けて、検定の指針を示しており、時代に合わせて、少しずつ修正が加えられています。平成26年度(2014年度)版が現行の特別免許状の指針となっています。

特別免許状の授与に係る教育職員検定等に関する指針(平成26年度版)

この指針を元に権利授与者(特に都道府県教育委員会)は独自で検定を作成していくのですが、積極的な制度活用が行われていないことが課題になっており、令和3年版の指針を示すことで積極的な制度の活用を促していこうとしています。

特別免許状の授与に係る教育職員検定等に関する指針(案)(令和3年度版)

2.特別免許状の現状と課題

令和3年版の指針(案)では以下のように現行の特別免許状を取り巻く環境に関する課題をまとめています。後ほど、改訂の概要はまとめていきます。

● 特別免許状の授与が、高等学校に偏っており、小学校についてほとんど授与されていない

● 教科について、英語や看護に偏っている

● 公立学校での授与が進んでいない

● 取得しようとする者の知識経験等について、教職課程を経て取得する普通免許状との同等性が過剰に重視され、指導計画・指導案・教材の作成、指導方法・指導技術等について知識経験等を有していないことが障害となって、授与が進んでいない

指針案を読んでいくと、文科省から都道府県教育委員会へのメッセージが見て取れます。さまざまな文科省の資料を読んできましたが、「過剰に重視され」というような強めの表現が使用されることは珍しいことです。

誤解を恐れずに噛み砕いた表現にすると以下のようなことがメッセージとして出ているように思います。

● 必ずしも教職課程を学んだ人物でなくても良いので、もう一度指針案をよく読んで、採用基準(検定内容)を見直して欲しい。

● もっと柔軟な採用方法を検討して欲しい。必ずしも面接や試験だけが採用方法ではない。

● 検定でふるいをかけて門戸を狭めるのではなく、指導計画・指導案・教材の作成などの足りない部分は研修等でフォローしてあげてほしい。

● 都道府県教育委員会は、小中学校の管轄である市区町村教育委員会との連携をしっかりとってほしい。そうでないと、小中学校での活用が進まない。

これは大変難しい課題で、都道府県教育委員会の側からすれば、「適当な人材を子どもたちの前に立たせる訳にはいかない」「専門的な知識をもつという能力だけが学校教育に必要な能力ではない」というような反論が聞かれてきそうです。しかも免許状を授与するのは教育委員会であり、そこから特別免許状が授与された方の配属学校から「なぜ、あのような方に特別免許状を与え、配属したのか」というような不満がくる可能性を秘めている訳です。ネガティブな話だけをすれば、活用が進まない現状があるのは文科省が指針を示すだけで責任や負担が権利授与者に重くのしかかるからなのだと考えられます。

3.指針改訂予定ポイント8点

指針を変えるだけで課題は解決するような気はしないのですが、ここからは現在議論されている改訂の方向性をまとめてみました。現在、予定となっているので細かな部分は変わる可能性があります。

令和3年版の指針では、「全国で200件程度の活用に留まり、私立高校や英語・看護の教科に偏った授与状況を改善し、公立学校や小中学校でより一層の特別免許状の活用が進むよう指針を改訂する。」という方針で改訂を進めていく予定です。以下に改訂予定の8つの項目をまとめました。

●ポイント1

教科専門性の能力があるかを判定する際に、指針で定めた基準(ポイント2、3参照)を満たしていなくても候補者の経歴などから明らかに専門性があるとみなすことができれば、基準を満たしているとして良い。例えば、国際的なコンクールに出場している人ならば、芸術系の能力を有していると判断するなど。

●ポイント2

教科専門性の能力があるかどうかを判定する基準内容①を変更する。

<現行>

① 学校又は在外教育施設等において教科に関する授業に携わった経験

【最低1学期間以上にわたる概ね計600時間以上】

↓

<改訂予定>

600時間要件の廃止。例えば、特別非常勤講師制度を活用して継続的に1学期間以上勤務する場合も含まれる。

●ポイント3

教科専門性の能力があるかどうかを判定する基準内容②を変更する。

<現行>

② 教科に関する専門分野に関する勤務経験等(企業、外国にある教

育施設等におけるもの)【概ね3年以上】

↓

<改訂予定>

企業や大学だけの経験だけでなく、NPO等での多様な勤務経験も追加

●ポイント4

社会的信望、教員の職務を行うのに必要な熱意と識見があるかどうかを判断する際に、学習指導員やフリースクールでの勤務経験も加味(追加)する。

●ポイント5

各都道府県教育委員会は、小中学校を管轄している市町村教委や学校法人の要望を考慮し、受付時期や手続処理の利便性を向上させる。また周知も徹底すること。

●ポイント6

第三者からの推薦がある場合、任命権者が勤務状況を把握している場合は、資質を有しているかどうかについて面接によらない確認も可能とする。

●ポイント7

都道府県教委等による研修の促進する。

●ポイント8

現状では、特別免許状所有者の配置は、学校ごとに全教員数の5割までとする(2割を超えて配置する者は、3年以上の学校勤務経験があり、普通免許状所有者と同等に教育活動等を担当できる者とする)ことになっているが、配置割合の基準を撤廃する。