【後編】なぜ、音大の「授業」で学んだことが演奏に活かせないのか? ~和声の知識を活かした演奏をするために重要な2つのポイント

「和声の知識を演奏を活かすためには、どうすればいいのか?」……その方法の2つ目を、後編ではご紹介していきましょう。( ⇒【前編】は、コチラ! )

基礎編2)形式を適切に把握するためには、「和声」と「音楽史」の知識が必須なんです!

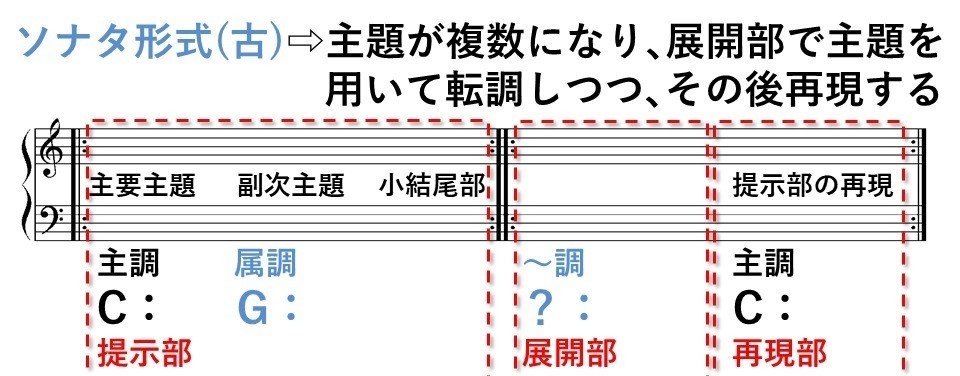

さて、クラシック音楽を演奏する上で、避けては通れないのが「ソナタ形式」です。分析は苦手……という音大卒の方でも、「提示部」「展開部」「再現部」という3つのセクションに分かれているという説明ぐらいは、必ず耳にしたことがあるかと思います。

でも、実はモーツァルトもベートーヴェンも「ソナタ形式」という言葉を知らなかったということを、ご存知でしょうか? 「そんな馬鹿な!?」と思われるかもしれません。でも、知らないのも当然なんです。

その理由を簡単に噛み砕くならば、「ソナタ形式」という概念が定式化されたのは、モーツァルトやベートーヴェンの死後だからと言えます。「ソナタ形式」という概念成立に大きく寄与した理論家アドルフ・ベルンハルト・マルクス(1795–1866)は、ベートーヴェンのソナタを図式化して説明するために、複数のベートーヴェンの複数のソナタを比較検討して抽象化することにより「ソナタ形式」という概念を定式化したのです。

ところが、20世紀になると次第にアドルフ・ベルンハルト・マルクスの定式化した「ソナタ形式」という概念に批判がなされるようになります(インターネット上で読めるものとしては…、例1・例2)。ソナタ形式を「主題を中心」にして図式化したことにより、ソナタ形式の置かれた過去の文脈を分かりづらいものにしてしまったからです。

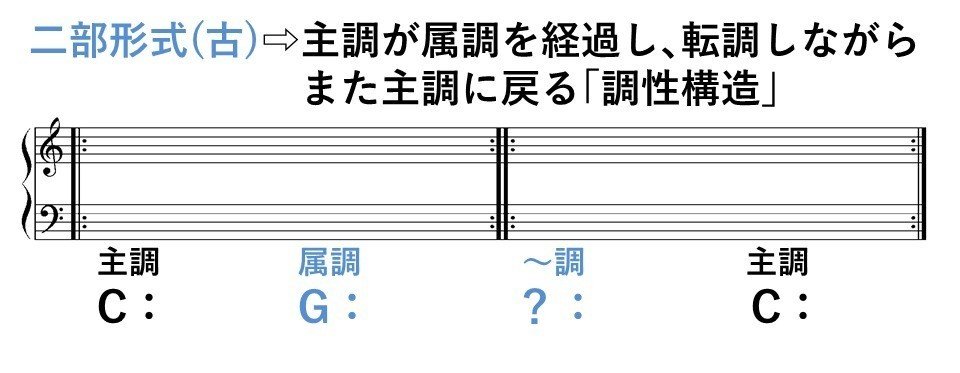

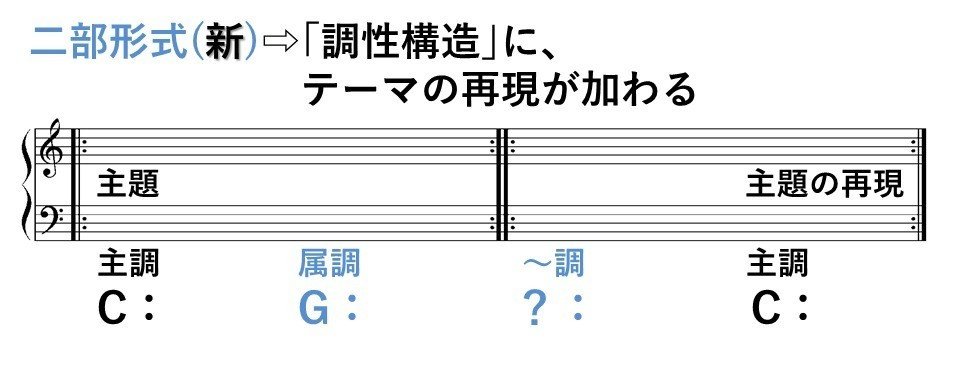

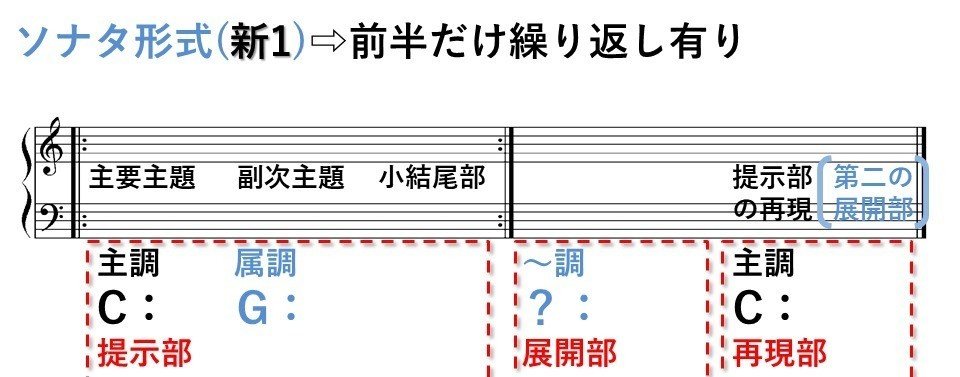

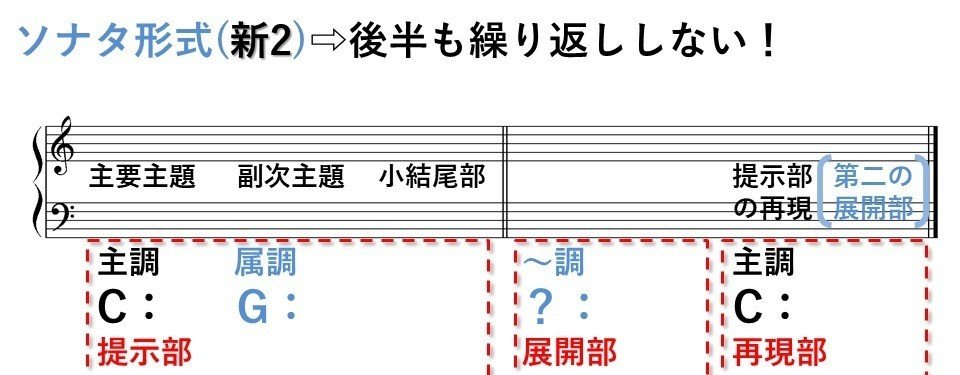

どういうことなのか、ソナタ形式の前身である「二部形式」がどのように変化していったのかを見ていってみましょう(※6段階に分けたのは便宜的なものであり、実際は一直線に変化したわけではありません。目安として捉えてください)。

――第1段階

➡【具体例】J.S.バッハ(1685-1750):アルマンド

~パルティータ第1番 変ロ長調 BWV825(1726)より

――第2段階

➡【具体例】C.P.E.バッハ(1714−1788):第1楽章

~プロシア・ソナタ第1番(1742)より

――第3段階

➡【具体例】F.J.ハイドン:第1楽章

~ソナタ(ディヴェルティメント)第1番 ハ長調(1750-55?)より

――第4段階

➡【具体例】W.A.モーツァルト:第1楽章

~ソナタ第18番 ニ長調(1789)より

――第5段階

➡【具体例】L.v.ベートーヴェン:第1楽章

~ソナタ第23番 ヘ短調『熱情』(1804-06)より

(※主調が短調の場合は、副次主題の部分が平行調となる)

――第6段階

――まとめ

「6つの段階」を要約すれば……、

1)調性の移り変わりを中心としていた「二部形式」に、主題の再現が伴うことで、後に「ソナタ形式」を呼ばれる形式に徐々に近づいていく(※「二部形式」を出発点としているので、前半後半の両方に反復記号が付いている)。

2)時代が進むと、次第に調性の移り変わりが形式上、重要なものでなくなる。

3)この変化は、音楽をよりドラマティックなものへと発展させるために生じたもの

この3点にまとめられるかと思います。つまり、世の中の書籍に「ソナタ形式」であると解説されている楽章であっても、その内実はこれほどまでに違うのです。そして、その違いを理解した上で分析をしていかなければなりません。

そのためには、ソナタ形式(と呼ばれる形式)を見る際に「主題」だけを追いかけては駄目で、「音楽史」の知識に基づき、例えばこの6つの段階のなかでどこに近いものなのかを判断しなければなりません。加えて、「和声」の知識に基づき、形式をかたちづくる上で「主題」と「和声」のどちらに重きが置かれているのかを判断する必要があるのです。

傾向としては、「主題」ではなく「和声」の方に重きが置かれて書かれている楽曲は、作曲家としてはカッチリとした演奏を求めていたであろうことが想像できるし、反対に「主題」に重きが置かれている楽曲は、作曲家がより自由でドラマティックな表現を求めていたであろうことが想像できるのです(※ただし、これは「ロマン派」までの話なので、ロマン派以後の文脈に対してはまた別途判断する必要があります)。

――むすび

今回の記事では【前編】【後編】に分けましたが、それでも「和声」と「音楽史」に限った上、基礎編2つの解説に留めています。本当はもっともっと、こうした理論や知識を用いて音楽を読み解いていくことが出来るのです。

もしご興味ある方は、個人レッスンもしております。下は小学校2年生から、上は留学を経験したプロの演奏家まで指導の実績あり。悩み相談に乗りながら、幅広くあなたのウィークポイントを補うレッスンをご提供いたします。

気になる方、まずはご相談ください。

お問い合わせ先は office@reclassica.com まで!

いいなと思ったら応援しよう!