「フランツ・リストはなぜ女たちを失神させたのか」浦久 俊彦 (著) 読書感想文

どの時代にも、そこにいてただ表現するだけで周りを圧倒してしまう者がいる。その者が生きているだけで、同じ道に長けた表現者たちは自ずと影が薄くなってしまう。

大きな本流に挑み、溺れてしまう者が多いなか、傍流として活路を見出す人がいる。

この本における本流がショパンだとするならば、リストは傍流だろう。

リストは才能あふれた音楽家だった。

ただ、同じ時代を生きたショパンに比べると、どうしても存在感に欠ける。

リストは早々に自分の実力を客観的に見極め、ピアニストから宮廷楽長、聖職者へと仕事を変える。

この本を読んでいて感心したのは、リストがマーケティングに長けた人物であったことだ。

同じ立場にこだわらず、自分の存在を顕示しつつ、時には友人であるショパンの人気に節操なく乗っかる。一冊を通してリストは優れたマーケターであり、自己プロデュースのうまい人物だと読んで取れた。

ただ、優秀なマーケターであることが彼の人生を振り返るこの一冊を半分退屈なものにさせているのも事実。

題名どおり、リストは女性を失神させていたのだが、本の半分くらいのところでそこに到達してしまう。

そこからしばらくは歴史の話になり、それがまあまあ続いて晩年が訪れたリストの生き方へとたどり着く。

半分を超えたあたりから読むのがだるくなったので、声に出して文章を追った。難しくない言葉で綴られた文章は非常に読みやすい箇所もあったが、同じ名詞が繰り返されて諄さが目立つ場面もしばしばあり、喉に引っかかるものがあった。

日本においてリストについて書かれた作品は、これまでかなり少なかったらしい。作者は運命的な出来事を経てこの本を書くに至ったらしいが、その隙間をうまく突いたあたりは、リストに通じるものがある。惹かれてしまうのは必然だったのかもしれないと思うのだった。

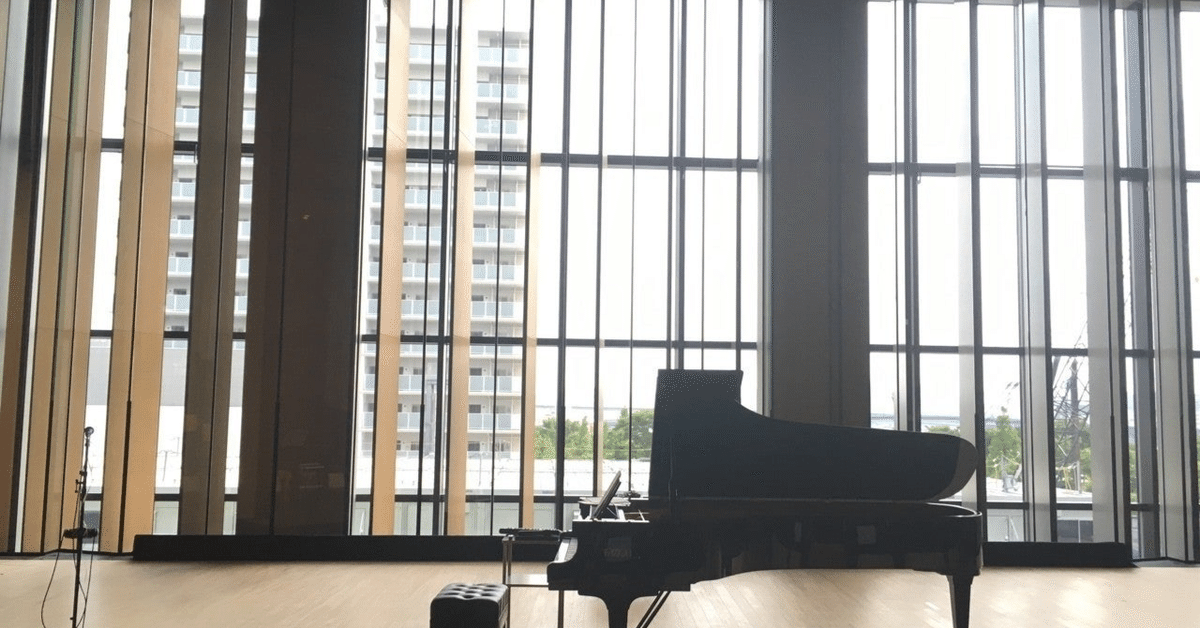

リストといえば、ラ・カンパネラ。