としまえんの閉園に伴うスタジオツアー計画や練馬城址公園計画に対するSNS上の疑問の声の中に、しばしば「自然環境の破壊」という言葉が見られます。

確かに開発行為は基本的には環境の破壊です。しかし公園づくりにおいては、都民が練馬区の自然について理解し、適切に意見を出したり公園づくりに参加をすればとしまえんの時代以上に自然と共生する場にしていくことも可能です。

そこで、今回はとしまえん跡地の問題に限らず、我々に身近な練馬区の自然が時代に合わせてどのように変化してきたのかを紹介します。

※本記事は代表の個人ブログ「どこか、エコなフォークロア」の記事の加筆・修正記事です。

もともとの練馬の台地はシラカシの照葉樹林

その土地が本来どのような自然であったかについては、「潜在自然植生」を調べれば分かります。潜在自然植生とはその土地の気候を鑑み、比較的人の手が入っていないとされる神社の森(鎮守の杜)の植生等を元に、人の手が加えられなければどんな植物が生える環境なのかを専門家が科学的に予測したものです。

「本来の自然」とは、「潜在自然植生とその植生を好む動物たちによってできあがる生態系」と言えます。東京都環境局によれば練馬区の台地の潜在自然植生はほとんどが「シラカシ群集典型亜群集」となっています。

シラカシ(白樫)とは樫の木の一つ。常緑の照葉樹で、冬も葉を落とさずに一年中艶のある濃い緑色の葉っぱをつけている木です。そのため、森の中は薄暗く、鬱蒼とした雰囲気になります。ちなみに石神井公園の姫塚の上に生えているのも、このカシの木です。

「シラカシ群集典型亜群集」とはシラカシだけが生えていたわけではなく、シラカシと競合する形で同じく照葉樹のアカガシ(赤樫)、スダジイ(椎の木)、タブノキ(椨)、杉なども生えていたと考えられます。

また、そもそも自然の森には一番高く聳える5m以上の木々(多くは15~20mくらい)以外に、十分な養分を得られるだけの隙間があれば中木(2~5m)や、低木(2m以下)も生え、一般に照葉樹の森の中木や低木には日陰に強いアオキ(青木)やヤツデ(八手)、サカキ(榊)などが生えています。

現在の練馬区には樫や椎の森が広く残されているところは残念ながらありません。しかし断片的には神社の境内や古い地主さんの家の敷地には残されているところもあります。神社は「鎮守の森」と言って神様の森なので、基本的には人の手があまり加えられていないところが多く、また武蔵野台地の屋敷は空っ風から家を守るために敷地内に「屋敷林」を育てるところが多かったのです。

ちなみにカシやシイと同じく自然の森のイメージがあるのがブナですが、ブナにはカシやシイと決定的に違う事があります。それは秋に紅葉し、冬に葉を落とす落葉広葉樹の木である事です。

落葉樹は冬に太陽のエネルギーを得られない代わりに、雪が降った時に葉っぱが無いので雪の重みで潰されるリスクが少ないという長所があります。雪が降る地域でカシやシイのように冬も葉をつけれいれば、雪の重さに耐えられなくて倒木してしまいます。従って、ブナは東北や日本海側、関東では標高の高いエリアなどでカシやシイに代わって現れます。

逆に言えば関東でもブナが生えているところは「このあたりは冬に雪が結構積もるんだな~」っと想像する事ができます。

石神井川の谷の湿地と練馬区の天然記念物

続けて斜面の潜在自然植生を見るとシラカシとケヤキ(欅)の林、水辺近くではハンノキとオニスゲの群集が潜在自然植生であると考えられています。

オニスゲは水辺を好む水草、ハンノキは珍しく耐水性を持つ木です。東京都内の低地ではハンノキの群落は珍しい存在になりつつありますが、練馬区に住む人は見覚えのある人が多いはずです。三宝寺池の中の島に生えている木々、あの水中から木々が生える風景はハンノキによるものです。

ただし、低地もあくまで「ハンノキとオニスゲが多い」というだけであり、実際には低地は水が溜まっていたり、流れていたり、普段は水が無いが雨が降ると頻繁に水に浸かっていたり、たまにしか浸からなかったり等色々な環境がありました。その場所その場所で乾燥具合・湿り具合が異なり、それぞれに適した種類の植物が生えていました。

今では石神井川も白子川も川を掘り下げてしまい、低地も宅地化されてしまっていますが、元々低地は川の水がいくつかに分かれて自由に流れ、雨が降れば谷底全てが水につかることもしばしばありました。それは、湿地が水田化されても変わらず、低地はずっと人が住めない土地だったのです。

ところで、練馬区には非常に珍しい天然記念物の水草の群落があります。それは三宝寺池の「沼沢(しょうたく)植物群落」です。

ここにはカキツバタやコウホネ等に加えて、ミツガシワやヒツジグサなどの本来は高山植物であるはずの植物が生えています。これはなぜかと言うと、元々氷河期に生息していたそれらの植物が氷河期が終わって低地から消えていく中で、三宝寺池だけは冷たい湧水が豊富だったので生き延びる事ができたからでした。そのため、三宝寺池のそれらの植物は「氷河期の生き残り」として紹介されることもあります。

三宝寺池は練馬区の他の湧水と同様、宅地化が進む中で水が枯れ、現在は人工的にくみ上げた水で維持されています。これも併せて知っておいて欲しい練馬の自然の現状です。

中世から近代までの練馬の自然と人の関わり方

潜在自然植生とはあくまで「なにも無ければ」の状態を示すものです。人の手が入らなくても川の氾濫によって湿地の植物が流されたり、森の木々も台風等で倒木したり、山火事で植生がリセットされるというのも自然現象で起こりえます。

森はリセットされると草原になり、そこから成長の早いマツの林、マツより葉を広げる能力に長けたコナラ・クヌギ林を経て、「極相林」と呼ばれるカシやシイの鬱蒼とした森に戻ります。植生とは極相状態になるまで何十年、何百年とかけて遷移するものなのです。

人は意図的に自然をリセットし、利用してきました。その一つが雑木林です。雑木林とは人が手を入れてコナラやクヌギの林の状態を意図的に存続させた林のことを言います。

なぜそういう事をするかと言うと、成長が遅く頑丈なカシやシイに比べてコナラやクヌギは頑丈すぎない代わりに成長がずっと早く、伸びた木を切ってもすぐに枝が回復するからです。

従って人が加工もしやすく、人々は雑木林から木材や薪を手に入れていました。また落葉樹のコナラやクヌギは秋に大量に葉を落とすので、落ち葉は「鋤き込み」という畑の土づくりにも利用されました。

また武蔵野台地では中世までは焼き畑農業も盛んでした。

これは武蔵野台地は火山灰による台地のため栄養が少なく、焼き畑によって土に養分を入れないと、作物が十分に育てられなかったためです。焼き畑農業を終えると、その土地は武士が馬を放牧する「牧」となったり、植生遷移を経て再び森となり、また火を入れられて畑となったりを繰り返しました。

豊島氏をはじめとした「坂東武者」が関東で生まれたのも、武蔵野台地はそこら中に牧があったからというのも要因だそうです。

「焼き畑農業なんて環境破壊じゃないか」

と思う人もいると思いますが、焼き畑農業の大事なところは一度に全てを焼くのではなく、範囲を決め都度場所を変えて行うことです。こうして、台地の上に草原とマツ林やコナラ・クヌギ林があり、神社には鎮守の杜として照葉樹も残されていました。

安定して森がずっとあったわけではないけれども、常にどこかに草原が、どこかに森がある状態であれば環境に多様性があり、生物多様性が維持されていたと思われます。

区内にも、練馬城址公園の北にある都立光が丘公園の中には写真で紹介してきたとおり、マツの林、コナラ・クヌギの林、照葉樹の林、現在日本の山林としてよく見られる杉の人工林を再現したエリアがそれぞれありますので、是非見てみてください。光が丘は以前このnoteでも紹介した通り元々太平洋戦争時は日本陸軍の成増飛行場であり、アメリカ軍のグラントハイツの時代を経て造成された公園と団地ですので、光が丘公園の森のほとんどは公園が開園した1981年(昭和56年)以降およそ40年の間にはぐくまれた森です。

なお、武蔵野台地の焼き畑農業は「中世まで」と書きましたが、江戸時代には江戸の町の人々の糞尿を肥料とすることで、作物に適した土を作れるようになりました。練馬を代表する野菜、「練馬大根」が生まれたのもこの時代です。

豊島園が開園したころの風景

豊島園が開園したころ、付近はどのような風景が広がっていたのでしょうか。まずは開園から十数年経過した昭和11年の航空写真を見てみましょう。

1936/08/14(昭11) 陸軍撮影の航空写真より

谷底を石神井川が流れ、疎林が点在している様子が見て取れます。

練馬区教育委員会発行の「古老聞書」には開園当時の様子が紹介されています。

ここが遊園地になる前は石神井川から南の高い土地を「矢野山」といい松や雑木が生えていた。きつね、野うさぎなどがいて私(篠田鎮雄)の家のにわとりが、きつねにとられたこともあった。

(中略)

石神井川にそった下の土地はほとんど田んぼで、二十数軒の農家がこれを持っていた。ここを埋め立てるため成増の工場から石炭がらを運ぶのに、トラックで数千台もかかった。

豊島園開園時に生えてた木々は極相状態の照葉樹ではなく、コナラやクヌギ林でもなく、ほとんどがマツ林だったようです。マツの利用については古老聞書には記述がありませんが、一般的には木材や燃料、マツタケの生産などが考えられます。

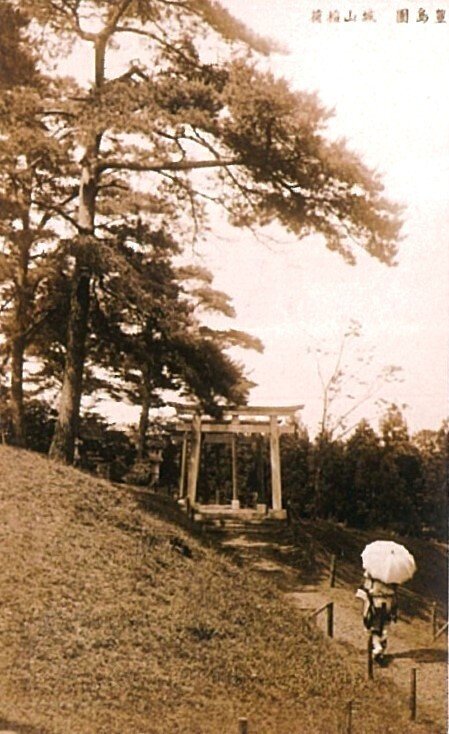

なお、開園時の写真でも練馬城の斜面はマツの木が目立ちます。

引用元:石神井ふるさと文化館の「夢の黄金郷「遊園地」」冊子

豊島園内ではありませんが、すぐ近くの栗山と呼ばれる台地(今の開進第二中学校の高台)の写真が練馬区の区政資料データベースで公開されていますが、そちらもマツの疎林の風景が広がっています。

現在、練馬城址公園の中にはマツの疎林はなく、南側の練馬城址の斜面はほぼ照葉樹になり、北側の旧あじさい園はケヤキやクヌギ・コナラの林になっています。

城址の森は川沿いにクスと、上部にカシ・シイと思われる木が確認できます。おそらくクスは植樹されたものですが、カシ・シイについては約1世紀の間に植生が自然に遷移していったものだと思われます。

一方であじさい園についてはマツからコナラ・クヌギ林になった後、あじさいが植えられ、林床に手が加えられることで照葉樹への遷移が食い止められている状態だと考えられます。

低地は古老聞書にある通り、豊島園開園前までは水田になっていました。この時代の石神井川は水田の中をかなり緩やかに流れていたようで、川岸が反射して見えるくらいに水面も穏やかだったようです。

としまえん内の石神井川については、当時の事業之日本という雑誌の「武蔵野の一角に出来上る豊島遊園地」に次の記述があります。

少し下って橋上に立つと、石神井川の淸流が、青い水草を滑つて滾々と流れて居る。

この橋際に堰を設けて、下流を淺くし、しじみ貝を養殖して、来遊者は自在にひろふことが出来る。堰かれた水は、低地に掘つた四千坪の大池に注いで深さ五尺となり、三人乗り、五人乗りの白、赤の鴨のようなボート十数艘浮かべて、終日オールを漕ぐにまかす。

石神井川は清流で、なんとシジミを養殖していたのだそうです。

現在の石神井川からは想像できない光景ですね。

今の石神井川にホタルがいなくてカワセミがいる理由

現在私たちは練馬の台地上も低地も市街化させ、家やビルを建てて生活をしています。低地では湿地を埋め立て、川を掘り下げることで、多少の雨では氾濫しない土地にしました。

しかしそれは元々谷底全てを氾濫原としていた川に、「人が掘り下げた河道の中だけにいろ」と言っている状態なので、大雨の時の川には本来谷底を流れていただけの水が狭い河道の中に物凄い勢いで流れる事になります。

ここで考えなければいけないのは、水の中に棲む生き物のことです。元々は雨が降って水量が増しても谷底全てが氾濫原であれば魚は流れのゆるやかなところや池に逃げることができました。湿地が水田化された時代は水田に逃げることもできました。

しかし、今の川では逃げ場がありません。現在、石神井川は水質はきれいになりましたが穏やかな流れを好む魚が減り、代わりに本来は山地の川に棲むアブラハヤが多く見られます。

ほとんどがアブラハヤ(岡田撮影)

それは石神井川に限らない現象で、ゆったりとした湧水の多い環境で生息するムサシトミヨという魚は元々武蔵野台地の河川で広く見られましたが、現在は熊谷市の元荒川という川にのみ生き残っている状況です。

石神井川には現在、ホタルも生息していません。

これは高度経済成長期の水質悪化も一因と言われていますが、それよりも川を掘り下げてコンクリート護岸にした事が決定的だったと言われています。ホタルは幼虫時代を水の中で生活し、サナギになるときは陸に上がって土の中でサナギになります。つまり川辺に土が無ければサナギになれずに流されてしまうのです。

このように、川が掘り下げられるとホタルやイタチのように、水辺と陸を行き来する生き物は水がきれいになっても戻ってくることができません。

見たい生き物を復活させるには、放流させればいいという話ではないのです。

一方で最近、石神井川や石神井公園でカワセミを見る機会が多くなりました。実はこれにはカラクリがあります。

カワセミが一時、市街地で減った決定的な理由はカワセミの巣を作れる場所が都会に無くなったからでした。カワセミは土が露出した崖に穴を掘って巣を作ります。崖に作った穴の巣は天敵の蛇や哺乳類も近寄れないのですが、こういった崖は基本的に川が土を削ったところにできるため、市街地化で斜面がコンクリートに覆われるとカワセミを巣を作れるところが無くなってしまいました。ところが、しばらくして人工物にカワセミが巣作りをするようになりました。それはコンクリート護岸の水抜き穴です。

営巣場所の不足はその後も続き、思いもよらない ような場所で繁殖した例があります。そのひとつが、川沿い のコンクリート擁壁の水抜き穴に営巣する例で、全国的にいくつも見つかっています。

コンクリートの護岸には、裏に水が溜まらないように必ず「水抜き穴」が作られています。時々湧水もそこから染み出していますが、湧水の無いところではカワセミの巣のサイズに丁度いい穴となっているのです。

さらに、今の川には本来山間部で生息するアブラハヤや、単調な流れを好むモツゴ、外来種であるアメリカザリガニが多く生息し、これらがカワセミの餌のサイズとしてちょうど良いのです。

清流の女王とも言われるカワセミですが、都会では住まいも食べ物も極めて人為的な環境に依存しているのです。

身近な歴史や自然に目を向けてみましょう

以上、大雑把ではありますが、練馬の自然の概略をまとめました。

としまえんが閉園し、練馬城址公園の公園づくりに住民の皆さんが参加することは「今まで当たり前にあったもの」を見つめなおす機会になってきているように思います。

当たり前にあったものとは行政と住民の関わり方や、地域のコミュニティのあり方、住民の政治参加の仕方、地域の歴史、そして自然などいろいろです。当たり前にありすぎるとその価値について忘れてしまうこともあると思います。

当会は身近な歴史や自然を見つめなおし、そのかかわり方や活用の仕方、共生の仕方を考える機会を作っていきたいと思っています。引き続き応援よろしくお願いします。