理学療法士を困らせるセルフケアが難しい脊柱の関節

先日患者の自主性向上のためにどうすれば良いのかを考えた記事を書きました。

こちらでは1回の治療介入で結果を示す短期的効果と100年時代とも言われる長い人生のQOLを向上するための患者の自主性向上の関連について触れました。そこで1度治療効果をあげればその時使用した介入方法に類似した自主トレを指導すればいいと記したんですね。

そこでふと思ったのですが。。。

人体にはどうしても自主的にアプローチしにくい関節がいくつかあり脊柱に集中していることに気づきました。

自主的に難しいなら理学療法士が介入するしかないよねと思ったので記してみます。

ちなみに今回の内容はOMPT(運動器徒手理学療法認定士)認定コースに参加されれば全て実技指導要綱に入っているので教わります。興味のある方はぜひご参加ください。

運動器理学療法を専門にされてる方以外にも臨床家としてクライアントに接している方にもおすすめです。

良い自主トレーニング方法があればコメントお願いします🙇

脊柱のどの部分?

脊柱の外観です。番号順にそれぞれの関節について記します。

①環椎後頭関節

②頸椎胸椎移行部

③中位胸椎

④仙腸関節

①環椎後頭関節:C0/1 Facet joint

まずは頚椎のもっとも上位に位置する環椎と後頭骨が形成する関節です。

主にうなずきと首を横に傾げる動作(伸展・側屈)を担っているものの、頸椎全体の可動域の割合からすると非常に少ない運動範囲なので見逃されやすいです。

この関節の可動性が低下すると首の付け根に痛みや違和感を感じ、これらの動作がしにくくなります。

また後頭下神経が近くを走行することからC0/1の可動性低下により頚椎由来の頭痛(Cervicogenic headache)を引き起こすことで知られています。

関節の構造は楕円関節で環軸関節と並んで複雑な動きをする関節です。

治療介入は関節モビライゼーションを使用することがほとんどかなと思います。

※治療介入方法についてはOMPTの各コースや勉強会に参加してください。動画を見るだけでは獲得できません

C0/1のセルフケア

解剖と触診に詳しい方ならC0/1の位置は想像がつくと思います。比較的体表に近く触りやすいです。あまり無理に触ると気分が悪くなるなど神経症状が出ることもあるので気をつけましょう。

C0/1の運動はうなずき運動時に環椎に対して後頭骨の関節面が後方に滑ることで起こります。

その特性を利用し環椎を後方から固定します。使うのは両手の人差し指と中指がいいかなと思います。両指を用いて環椎横突起を固定しあとは患者自身がうなずき運動をするよう指示します。

文章を読んだだけで実践できる方がいるとは思えないのですがどうでしょうか。

注意:頚椎は後方に脊髄が走行しているためハンズオンの技術は非常に繊細で難しいです。無理に実践しないで実施できる認定セラピストに習うと近道ですよ。

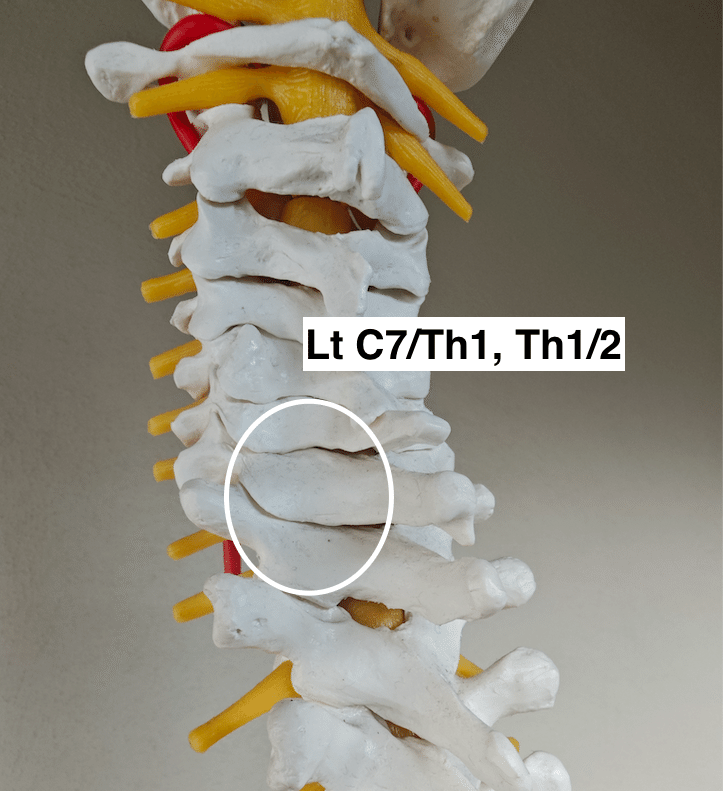

②頸椎胸椎移行部の椎間関節:CT Junction

頸椎/胸椎の移行部は英語でCT junction (C=cervical spine, T= Thoracic spine)と呼ばれその名の通り頸椎と胸椎の構造が変わる場所を意味します。

頸椎には肋骨がありません(稀に頸肋を持つ方がいます)。胸椎には肋骨があるので役割が変わるのですね。

CTジャンクションは本当に厄介です。

後方から見た時に首の付け根の皮膚が厚くなっていかにも硬そうになっている高齢者の方を見たことがありますか?

関節の可動性が低下するとその上層にある筋膜、筋、皮下組織から皮膚まで全ての軟部組織が硬化すると言われています。

軟部組織まで変化が進んでいると根本的な改善は難しいのですが、介入も難しいです。

ストレートネックやスマホ首など呼ばれる病状にはCTジャンクションの可動性低下がさまざまな構成体の変化により生じています。

こちらの技術に関しては完全にアドバンスコースの内容なのでここまでにとどめます。習得にはOMPT認定を受けてください。

CTジャンクションのセルフケア

こちらはずっと方法を考えてるんですけどなかなか思いつきません。

マリガンコンセプトを使用することもできるんですけど単独の分節にアプローチするのが難しいんですよね。

どなたか教えてください!

③中位胸椎椎間関節:Th3-6

こちらは比較的アプローチしやすい中位胸椎の椎間関節です。

こちらの一般的な介入方法はもちろんストレッチポール®️に代表されるフォームロールを用いた体操ですよね。本ポストのサムネイルで使用してるイラストの運動が最も簡単です。

しかしこの体操の問題点として12個ある胸椎の左右にある24個もの椎間関節をそれぞれ単独で改善することは難しいんですね。

つまり硬い部分はそのままですでに柔らかい部分がさらに柔らかくなって手に負えなくなる(関節弛緩=Joint Laxity)ことがあるのが困りものです。

中位胸椎のセルフケア

ストレッチポールを使用するのがやはり手軽です。

注意点としては腰部に近い方はあまり熱心に伸ばさない方が良いことです。

腰部は可動性がありすぎて痛みが出ることが多い印象です。

一方肩甲骨の位置するあたりの背中は可動性が低下することがほとんどですのでこちらはストレッチポールで伸ばすと良いと思います。

単分節のモビライゼーションについては、カルテンボーン氏が開発した徒手理学療法用のくさび(ウェッジ)を使用してセルフ関節モビライゼーションを行う方法もあるのですが、OMPTによるフィードバックが必要です。

④仙腸関節:SIJ

そもそもこの関節が動くのかという議論はさておき徒手理学療法では数十年も前から先人たちが治療介入しています。私の最初の博士論文テーマでしたがこちらは諸事情で断念しました💧

SIJと腰椎の関節マニピュレーションについては研究者が多く関わっています。アメリカやオーストラリアの理学療法ガイドラインにも掲載されています。

しかし関節マニピュレーションは難しいです。医療事故の報告もありますのでOMPT認定を受けていない理学療法士は避けた方がいいかと思います。

関節マニピュレーションが難しいなら関節モビライゼーションでいいんじゃないかと思われる方もいるかと思いますが、低可動性を有するSIJはモビライゼーションではなかなか症状が改善しないのではと思います。

SIJのセルフケア

ウィンドミルストレッチがいいんじゃないかというOMPTもいたのですが、SIJの関節運動方向は多軸性で平面関節の要素もあるため一定の方向に伸ばせばいいというのではなさそうです。

臨床的には座りっぱなしのライフスタイルやドライバーの方に多い印象ですが意外にも運動習慣がある方にもうまく動いていない方がいるようです。股関節の関節可動域に左右差がある方で股関節の変形や臼形成不全が見られない方は疑ってもいいと思います。

とにかくセルフで動かすのが難しい関節第1位かなと思います。

まとめ

以上セルフケアが難しくOMPT認定を受けた理学療法士も泣かせる関節を紹介しました。

こんな方法があるよとかこれで良くなったことがあるなど体験があればぜひコメント欄から教えてください!あなたのご意見が貴重な研究の第一歩になるかもしれません。

OMPT(運動器徒手理学療法認定士)については以下のポストをよければご覧ください。