|低山ハイク|近鉄桜井駅〜等彌神社、鳥見山霊畤、(多武峰街道・前編)

2024年5月4日

近鉄「桜井」駅、10時ごろ着。

桜井観光案内所にて、マップを入手。

「JRで行く大和の古道紀行」

桜井市観光協会が主催のガイドマップ

イベントや割引特典付き、

桜井駅を中心に7つのルートが紹介されている。

JR桜井駅を越え、南口から

まず等彌(とみ)神社へ、春祭の幟が並んでいる。

南へ歩き、

多武峰街道を案内に、左折

途中、街道の東の筋に出て

10時半ごろ到着。

等彌神社

鳥見山霊畤(まつりにわ)の地だ。

創建年代は不詳であるが、社伝によると当社は古より鳥見山に鎮座していたとされる。鳥見山は初代天皇である神武天皇が、即位後の神武天皇4年の春2月に皇祖神及び天津神を祀った場所である霊畤(まつりにわ)と伝えられる 。又即位後初めて皇祖天神を祀ったという日本書紀の記述から大嘗会の起源であり、初の舞台ともされる。

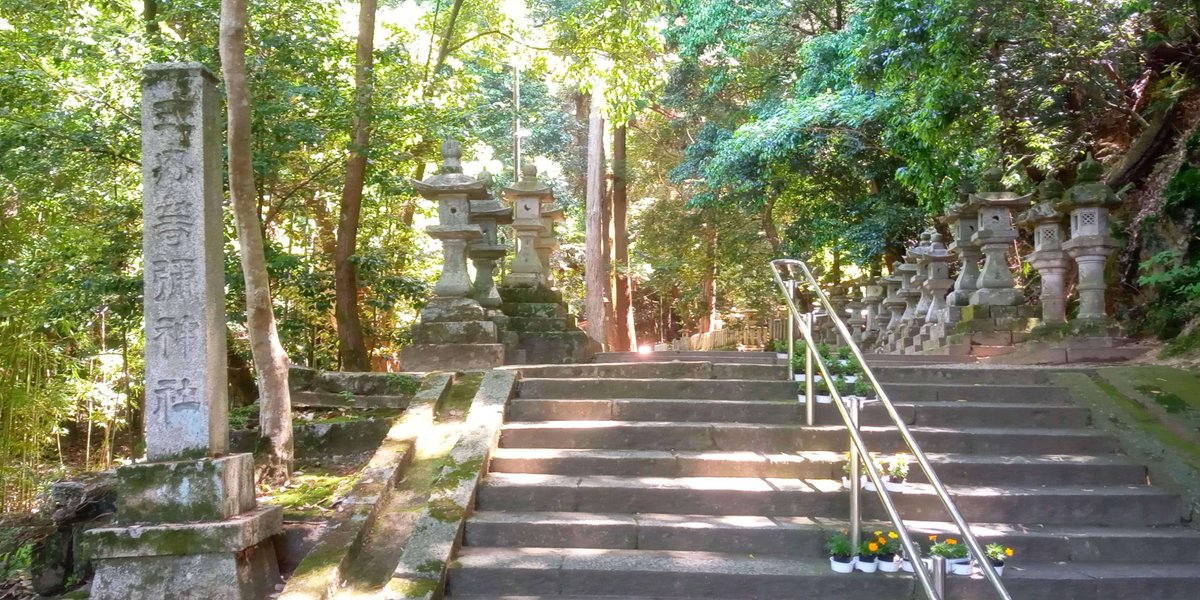

鳥居をくぐると、

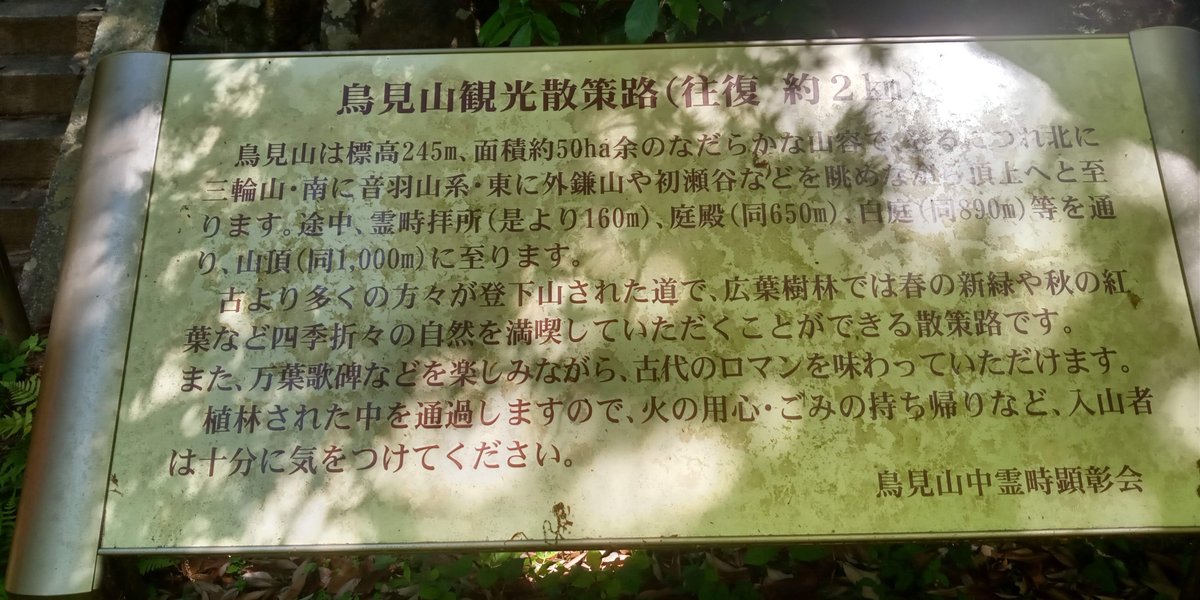

すぐ社務所、下に案内板。

アスファルト道から

広い境内に進むと、一気に世界が変わる。

境内は樹々が茂り、とても心地よい。

あちこちに社があり、

ウロウロするのが楽しい。

ただ位置関係の把握に、時間がかかる。

入ってすぐ左

桃神社

参道右へ

下社・下津尾社

参拝。

まだ早いのか掃除中、挨拶。

隣に恵比寿社

少し離れて愛宕社

隣に金毘羅社があり

左上部に

上社・上津尾社

参拝

明日の祭の準備中か、挨拶。

手前の広場、

灯篭に並べられる狐の像。

鳥見山稲荷社の鳥居付近に

鳥見山霊畤の案内

この鳥居から、観光散策路。

上ると

黒龍社。

親子孫で散策の家族が降りてくる。

霊畤拝所

地面を這うのは枝?からの幹?

ゆるい勾配の散策路、

歩くのが楽しい。

談山神社へ4Km

下りてくる男性2人組

前には男性1人

後ろから男性1人

庭殿句碑

次は、白庭山へ

白庭

歩いてすぐ、

広場になっている。

ベンチもあり、地面には掃き跡、

手入れされている。

神武天皇四年、天皇が天神をまつったという地。

鳥見山霊畤

広場には木が茂り、遠くに山々が見え隠れする。

霊畤の場所として、

ここ以外にも、以前に行った榛原や

東吉野村にもあるようだ。

また、生駒周辺にも神武天皇に関する史跡は数多く、

ネット上にはいろんな方がブログにアップされいる。

鳥見山、245m

折り返し、同じ道を下る。

他からのルートもあるのだろう。

トカゲ!

キノコ!

鳥見山稲荷社

参拝

広場の鳥居を出て、

猿田彦大神社

帰り際

入口の社務所にて、

⚫︎御神像土鈴 1、000円

社務所にてレプリカを展示しているが

土偶のような不思議な姿をした、八咫烏の立像。

等彌神社のご神像として、イメージキャラクターになっている。

それを可愛くデフォルメした土鈴。

「桜井市史」によると、元文元年(1736)下津尾社の敷地内にある磐余の松の枯れ株の下から掘り出されたそうだ

⚫︎神代から神武天皇建国の物語 1、500円

語りと模写:牧ともえ

発行:地域情報ネットワーク

「古事記」「日本書紀」を絵画と見る、大人の絵本

(絵画を模写で再現されている)

見たことのある絵画も「古事記」「日本書紀」の

状況の語りと合わせていて、

絵本のように読むと理解しやすい。

境内を出る。

気になったのは

現在のパンフレットや案内板にはないが

饒速日・ニギハヤヒの存在。

本社にあたる上津尾社の祭神は大日霊貴命とされるが、饒速日命とする説も存在する。

鳥見山霊畤の手前、白庭山の情報を探すと、

ニギハヤヒの墳墓のある名称だ。

ニギハヤヒの墳墓は、奈良県生駒市白庭台にある白庭山である

そして土偶のようなご神像は、

八咫烏とのことだが

3本足のカラスではなく、人物としての八咫烏?

八咫烏は『古事記』や『日本書紀』に登場するが、『日本書紀』では、同じ神武東征の場面で、金鵄(金色のトビ)が長髄彦との戦いで神武天皇を助けたともされており[3]、天日鷲神の別名である天加奈止美命(あめのかなとみ)の名称が金鵄(かなとび)に通じる[要出典]ことから、天日鷲神、鴨建角身命と同一視する説も存在する[4]。また賀茂県主氏の系図において鴨建角身命の別名を八咫烏鴨武角身命としているが、実際は神武天皇と同世代の関係から考えて、記紀に登場する八咫烏とは生玉兄日子命のこととされる

鳥見山霊畤だけではなく、

いろんな情報が多すぎる。

もっと素朴な

何かが隠れているのだろう。

次は、南へ1.6km

聖林寺へ向かう。

それは、後編の記事へ!