梅干を漬けよう。

梅干だの、ラッキョウだの、何だの、七めんどうくさい、神々しい、神がかりでなくっちゃとてもできっこない、というようなことを勿体ぶって申し述べる先生方のいうことを一切聞くな。壇のいうことを聞け。梅干しだって、ラッキョウだって、塩に漬ければ、それで出来上がる。嘘じゃない。

と、いうわけで、壇先生に倣って梅干を漬けよう。

自分で漬けた梅干なら、梅も塩も好きなもので作れる。そんな梅干をひとつのっけて日の丸弁当に。夏に食欲がない時は、ここにお茶なり水なりをかけて掻き込むのだ。

梅の白漬(塩漬)の作り方

まず梅の実を手に入れる。黄色っぽいのがいいが、青くてもかまわない。

↓

一晩水に漬けてアクを抜く。

↓

翌日良く洗ってザルにあげて水を切る。できたらヘタを竹串なんかでとってやると丁寧。

↓

陶器か、ガラスか、ホーローの容器か、木の桶をきれいに洗う。梅干は塩と酸が強いので、出来たらプラスチックでないほうがいい気がする。

↓

梅の重さの2~3割(20〜30%)の塩を梅とまぜながら容器に入れる。うちの場合、最近は2.5割(25%)。

↓

梅の重さと同じくらいの重石を置いて3~4日たつと水があがってくる。これを白梅酢という。あがってこなかったら重石を増やす。

塩分2〜3割って多くない?と思われた方もいるかと思うが、梅干は塩分15%を切ると日持ちがしないので、少なくともそれ以上がよろしいかと。我が家の場合は、自分が食べる一生分の梅干はすでに在庫があるので、子孫のために百年は持つように25%で漬けている。

漬け込んだ梅は、塩蔵されたわけで保存に耐える事になる。塩を多くすればかびたり腐敗したりすることが少ないわけで、はじめて梅を漬けたりする時には塩は多目めにする方が無難である。かびたり腐敗させたりしないですむということだ。

しかし、梅干の漬け上手な人は、余り塩からくすることを嫌い、かびたり腐ったりする直前のスレスレのところで、うまく、つくり上げることが自慢だから、秘法秘伝ということになる。

私の方法は、多少しょっぱくても、漬けるのは漬けないのに勝る。その漬け方も、大いに手数をはぶいて簡単にやらかせ、というわけだから、梅の漬け込み入門には、私の方法が一番よろしく、あとは楽しみながら、だんだんと深入りして、さまざまにやってみるがよいだろう。

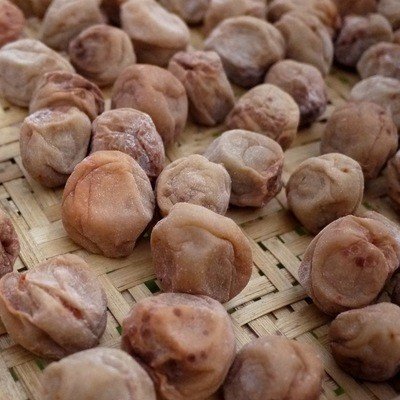

土用干し

夏の暑い晴れが3日ほど続く頃合いを見計らって、梅とシソをザルかすだれなどに並べて干す。梅酢はカメに入れたままで、中まで日が当たるように。

朝に少し湿り気を帯びている時にコロコロ回して梅全体に日を当てるようにする。昼間に梅を動かすと皮がザルに張り付いて、破れてしまう場合があるので注意。三日間、昼間は天日に当てて夜は屋根下にしまい、四日目の朝、再び容器に保存する。

干した梅は、梅酢の入った容器にもどしてもいいし、梅酢は別にして、干した梅だけ容器に保存してもいい。梅酢に一日漬けてから、別にして保存するとしっとりして良いという人も居る。どの方法でも日持ちは変わらないので、後はそれぞれの好みで。

ただ、梅酢に漬けて数年経つと梅がとけてくるので、何年も保存するときは梅酢に戻さないほうがよいかと思う。

取り分けた梅酢は料理に使える。お好みの油と混ぜてドレッシングにするのがおすすめ。豚肉ともやしを茹でたものにかけると暑くて食欲のない日でもさっぱりいただけます。冷や麦のつゆにちょっと足してもいける。また、水で薄めて塩分補給ドリンクにも。梅酢の濃度にもよるが、うちでは2リットルの水にキャップ一杯の梅酢でちょうどいい。

ここ数年赤シソを入れない白漬で作っている。最初は単に赤シソが間に合わなかったから入れなかったが、作ってみたらそんなに支障がない。焼酎の湯割り、水割りに入れるとシソ漬よりむしろさっぱりしておいしい。

白漬だけど、三日間土用干しして、しっかり太陽に当てるとほんのりピンク色になるのでおもしろい。

一日目

↓

三日目

↓

シソを入れる場合

梅酢が上がったら赤シソを用意する。はじめからなくても出盛りの時期でよい。

梅の2〜3割ほどがいいとされている。

↓

赤シソを手に入れたら、洗ってよく塩でもむ。

↓

黒いアクがでるのでしぼって捨てる。

↓

これに梅酢を加えてまぜると真紅になるのでおもしろい。

↓

漬けておいた梅にのせて、再び重石をしておく。

●ちなみに、土用干しでカリカリに干したシソが「ゆかり」。まぁ「ゆかり」は商品名だけど…。

●ちなみにちなみに、ショウガを塩で下漬けした後、塩出しして薄切り(千切り)にしてシソ梅酢に漬け込んだのが「紅ショウガ」である。うちの場合は梅酢自体がかなり塩辛いので、下漬けなしで薄切りにしてからいきなり梅酢に漬ける。ただ白梅酢なので「紅」にはならない。

余談

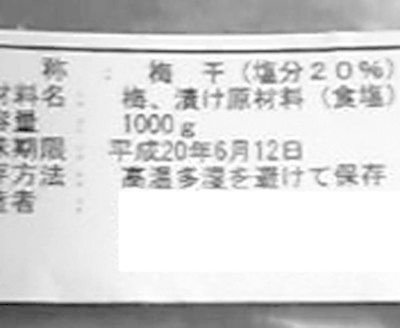

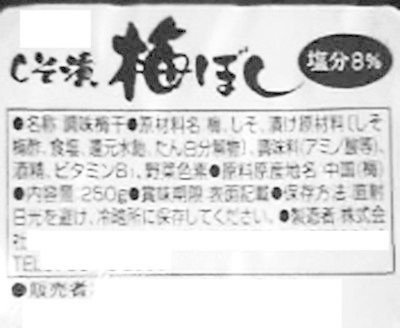

一般にスーパーで売っている梅干。

↓例えば、「しそ漬 梅ぼし 塩分8%」という商品の場合。

●名称 調味梅干●原材料名 梅、しそ、漬け原材料〔しそ、梅酢、食塩、還元水飴、たん白分解物〕、調味料(アミノ酸等)、酒精、ビタミンB1、野菜色素●原料原産地名 中国(梅)

梅干は塩分15%を切ると日持ちがしないので、塩分8%ってことは何かしらの保存料が使ってある。原材料の「ビタミンB1」と書いてあるのが、保存料である「チアミンラウリル硫酸塩」。もともと20%で漬けた梅を塩出ししているために味も薄くなってしまうので、たん白分解物とかアミノ酸等で味を足している。

味を調整しているので、名称のところに調味梅干と書いてある。実はこの調味梅干以外の梅干をスーパーで探すのは非常に難しい。

調味梅干でないものは、単に梅干と書いてあるだけ。

名称:梅干(塩分20%)

材料名:梅、漬け原材料(食塩)