歴史フェスで「石棒神経衰弱」を開催した話

「やっぱ歴史って人と人をつなぐんだ」

3月17日(日)@名古屋大学で記念すべき第1回目の歴史フェスが開催される。

何年か前から石棒クラブに所属している私は、

「石棒クラブも歴史フェスに参加しませんか」という誘いを受けたという話を聞いていた。

石棒クラブは、「人生で一度も考古業界に足を踏み入れたこともない」わたしのような人もいる。なので、自然と「どうすれば専門分野でない人も楽しめるのか」というのが議題になることが多い。

今回の歴史フェスも例のように「どうしたら老若男女問わず楽しめるのか」をオンラインで議論していた。

そもそも石棒クラブとは?👇

「クイズもいままでしたことありますもんね」

「そうですね、なんかしたことないことしたいですよね」

「講演だけだと物足りない気がしますよね」

「わかります、石棒クラブっぽいことしたいっすよね」

…行き詰った

すると!

「石棒神経衰弱とかどうですか?」

井上隼多先生(名古屋大学大学院人文科学研究科)のナイスアイディアが飛び込んでいき、あれよあれよと決まり当日を迎えた。

「歴史を純粋に楽しもう」というオープニングから始まった歴史フェスは、参加者としてもとても面白かった。

歴史フェスは二部構成で、いくつかのセッションに分かれている。

1つ困ったのは、どれも魅力的ということだ。

「創作活動が好き」という理由で

第一部:歴史創作の現場に聞く!佐藤二葉『アンナ・コムネナ』と歴史考証

に参加することにした。

「歴史漫画・アニメって描くのめっちゃ大変やん」

歴史をベースにするってことはもちろんだが「既にどうなるか知っている」人がいるってことだ。例えば歴史上の人物ならいまの時代ググれば一発で「この人がどうなったか、どんな人生を歩んできたか」がわかる。

言うならば「ネタバレ」ありきなのだ。

しかも、0ベースで創作したものだったら「主人公がいきなり宇宙へ行く」とか突飛な展開もできる。

だが、歴史創作はそういうわけにはいかない。

「なんでこんな大変なのに歴史創作を選択したんだろう」

シンプル疑問に思ってると

「でもね、アンネが語ってきてるんです。アンネと対話して創ってるんです」

佐藤二葉さんが目を輝かせながら語っていた。

大好きな歴史上の人物には、いまは会えないし話すこともできない。

でも、創作を通して近づける。

歴史創作最高じゃないか!!!

第一部の興奮冷めやらぬまま、第二部の「石棒神経衰弱」の時間が始まった。

第二部:いま、考古学3Dが熱いーその概要と実践

そもそも石棒ってなに👇

土偶が女性を象徴する縄文時代の祈りの道具である一方で、男性を象徴する祈りの道具が石棒です。石棒には男性器を写実的に表現したものがあることから、子孫繁栄や豊饒を祈るためのものと考えられています。石棒は前期に作られ始め、中期には大形のものが出現しました。

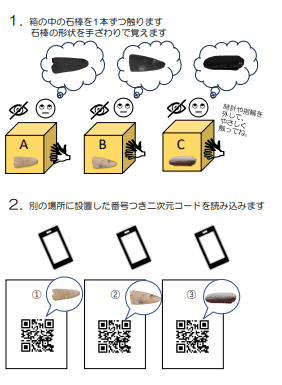

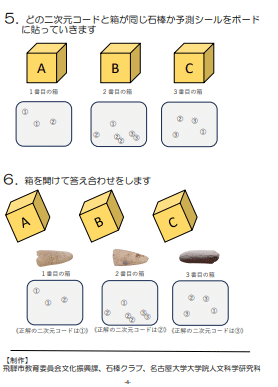

石棒神経衰弱のルール👇

「え、触れられるの!」

そうなんです。

「触って楽しむ」ユニバーサル・ワークショップ!

触覚で「歴史を感じる」ことができるのです。

「なんで縄文人は石棒をつくったのだろう」

自然発生的に知らない人同士で始まる会話。

みんなで同じモノに触れるということは「人を人をつなぐ」という効果もあるんだ。

「飛騨では『縄文人が著作権者』という考えなので、著作権切れなのでOKです」

石棒クラブでは文化財を3Dデータ化し、sketchfabで公開。著作権フリーなので誰でも使える。(最近はかの人気な『フォートナイト』にも登場していた)

石棒クラブのsketchfab👇

文化財は「誰のもの」で「どこにあるべきなのか」

ただの美術館・博物館好きだったときは考えもしなかった問い。

石棒クラブに所属してからそういった議論を耳にするようになる。

博物館によっては、展示しているものより倉庫に眠っている遺物のほうが多いところもありそうだ。

答えはでないけれど、今回のように触れてただただ感じるということができれば「歴史が身近」に思えるのではないだろうか。

「歴史を学ぶことは、具体と抽象をいってりきったりする力をつけること」

第一部で大谷先生がおっしゃっていた。

言い過ぎかもしれないが、縄文時代にハマってから自分の人生を長い歴史の一部と捉えるようになった。

歴史は時代を超えて現代の考えにも影響をもたらす

歴史ってつながるな~

いいなと思ったら応援しよう!