12-2 糖尿病治療薬/インスリン

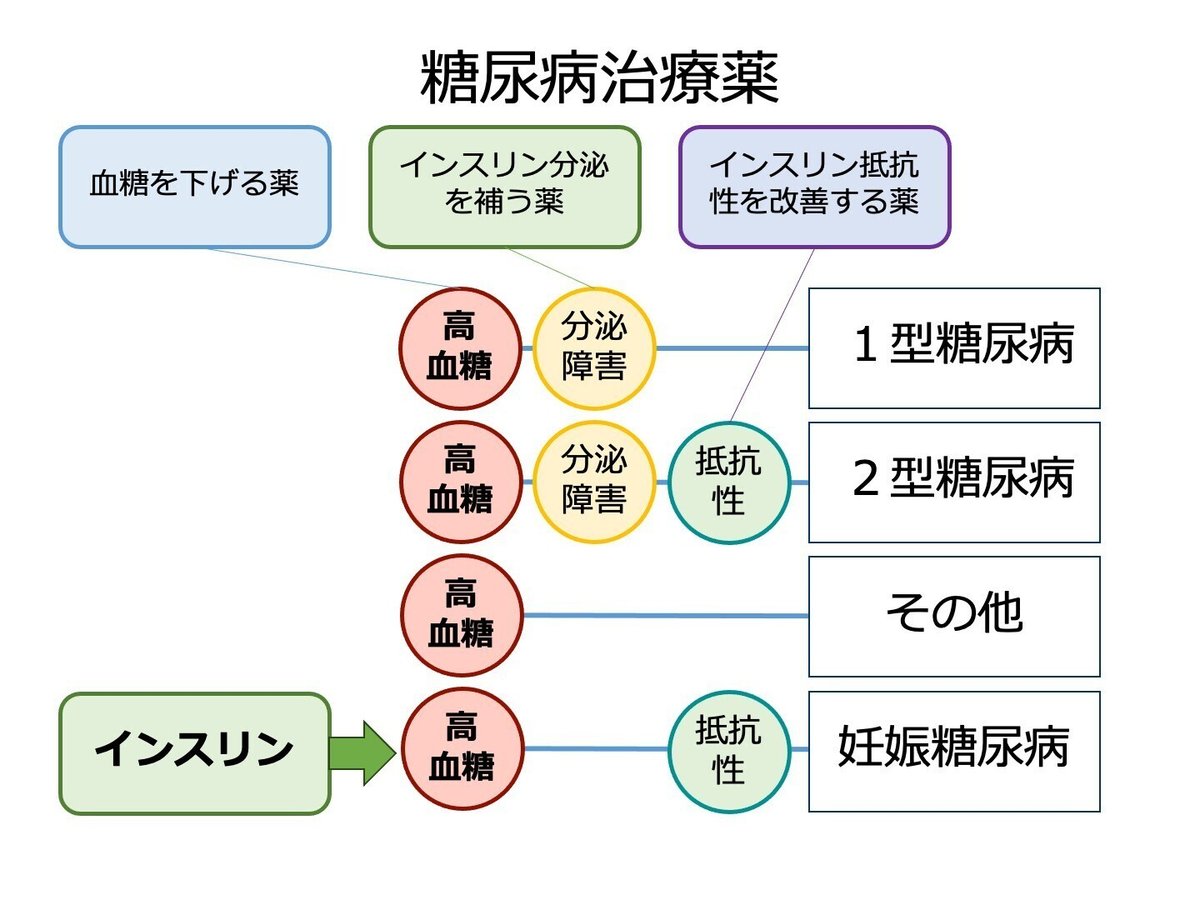

糖尿病治療薬には、たくさんの種類があります。大きく分けると、

インスリン分泌を補う薬

インスリンを補充する

インスリン分泌を刺激する

インスリ抵抗性を改善させる薬

血糖値を下げる薬

があり、病態に応じて、適切な薬剤が選択されます。

ただし、妊娠糖尿病は、血糖値の厳密なコントロールが必要であるため、インスリンの適応となります。

糖尿病の治療目標

糖尿病の治療として、根治は困難であり、合併症を防ぎながら、健康な人と変わらない QOL を維持し、寿命を確保することが目標となります。

糖尿病の初期は無症状ですが、このときに、適切な管理をせずに放置すると、慢性の高血糖状態は血管に障害を引き起こすため、著しく QOL を低下させるような合併症が生じたり、虚血性心疾患のリスクを高めたりします。

糖尿病の合併症

急性合併症

昏睡を引き起こす合併症に、糖尿病性ケトアシドーシスや高浸透圧性高血糖症候群がある。

慢性合併症

慢性合併症には、血管障害があり、血管の太さで、細小血管障害と大血管障害に分けられる。その他、易感染性などがある。

薬物治療

高血糖状態を改善するだけでなく、合併症対策として、心血管系の治療も併せて行うことになる。

インスリン依存状態・・生存のためにインスリンが必須

インスリンが絶対的に欠乏しているインスリン依存状態の場合は、インスリン療法が不可欠です。それに加えて、食事療法や運動療法を行います。

インスリン非依存状態の場合、まずは、食事療法や運動療法を行います。

薬物治療は、経口血糖降下薬が中心であり、コントロール不良な場合インクレチン関連薬を用います。インスリン非依存状態であっても、コントロール不良な場合や、インスリン依存性になった場合は、インスリン療法を行います。

(極端に血糖コントロールが悪い場合など、運動療法が禁忌の状態もあることには注意)

1型糖尿病

最終的にはインスリン依存性となるため、インスリン療法が必須。初期には、インスリン非依存性のこともある。

2型糖尿病

原因には、インスリン抵抗性に加えて、インスリン分泌障害もある。インスリン非依存性が多いが、重症がすれば、依存性となる。

「1型糖尿病=インスリン」「2型糖尿病=経口薬」ではないことに、注意

糖尿病治療薬

糖尿病の治療には、高血糖状態を改善するための、「糖尿病治療薬」を用いることに加えて、合併症に対する治療を行います。

糖尿病治療薬の種類

十分量のインスリンが出せない場合には、それを補うために治療薬を使います。インスリンそのものを補うのが、インスリン製剤です。ペプチドであるため内服すると消化管内で消化・分解されるため経口薬では投与できません。注射薬として用いられています。

○体がインスリンを分泌する仕組みを刺激して、インスリン分泌を補う薬には、2種類

血糖依存性とは、血糖が高い時にインスリン分泌を促す薬であり(血糖値が高い時ほど、効果が強く出る)、インスリン追加分泌を補います。

イメグリミン、DPP-4 阻害薬、GLP-1 受容体作動薬、GIP/GLP-1 受容体作動薬があります。GLP-1 受容体作動薬、GIP/GLP-1 受容体作動薬をあわせて、インクレチン関連薬と呼びます。インクレチン関連薬の一部は注射薬、一部は経口薬である。

血糖非依存性とは、血糖値に関係なくインスリン分泌を促す薬であり、スルホニル尿素薬(SU薬)、速効型インスリン分泌促進薬(グリニド薬)があります。

○抵抗性(インスリンの効きが悪い状態)に使う、インスリン抵抗性を改善する薬には、2種類

ビグアナイド薬とチアゾリジン薬があります。

○血糖が高い状態に対して、インスリン分泌とは関係ない機構で作用する薬が2種類

α-グルコシダーゼ阻害薬はブドウ糖の吸収を遅延させ、SGLT2 阻害薬は腎臓でのブドウ糖排泄を促進させます。

インスリン製剤

インスリン製剤は、効き目の長さ(作用時間)の特徴をもとにして、超速効型、速効型、中間型、持効型に分類されており、他に、2種類のインスリン製剤が混合された混合型である、配合溶解インスリン製剤があります。

食後にインスリンが追加分泌されるインスリンの分泌パターンを、インスリン製剤で模倣することが理想ですが、頻回投与になると患者負担が大きいので作用時間の長さなどの製剤の特徴を活かして使い分けます。

基礎インスリンの補充には、主に持効型溶解インスリン製剤が、

追加インスリンの補充には、主に、超速効型インスリン製剤が用いられます。

インスリン製剤の特徴

インスリンは内服できないため、注射薬として用いられます。

製剤は大きく分けると3種類があります。

プレフィルド製剤

薬液のカートリッジと注入器が一体になっているものであり、入っている薬液を全部使い切ったら、廃棄する(使い切りタイプ)の製剤です。カートリッジ交換の手間がないため、使いやすさの点で優れていますが、交換式よりは高価です。

同じ薬液でも、使い方が異なる注入器が存在する製剤もあり、使いやすさに合わせて使い分けされています。

カートリッジ製剤

薬液カートリッジを、注入器のデバイスにはめて使い、薬液カートリッジを使い切ったら、次のカートリッジに交換して使うものです。注入器デバイス自体は再度使用することができるので、トータルで見ると、プレフィルド製剤よりも比較的安価といえます。

プレフィルド製剤とカートリッジ製剤は、患者自身が自己注射(皮下投与)する

バイアル製剤

薬液を専用のインスリン注射器で測りとって使います。医療従事者が、皮下投与もしくは静脈内投与で投与します。ポンプで持続注入する持続皮下インスリン療法や、静脈内投与の場合、輸液に混注したりシリンジポンプで持続投与して用います。

インスリン製剤の名前

いくつかの製剤名を挙げているが、インスリン製剤の名前を見るときには、似た名前が多いので注意が必要です。異なる作用時間の長さの製剤に、同じブランド名が付いている場合があります。

インスリン製剤を判別するときのポイントを、以下に説明します。

デバイスの名称

インスリン製剤の名前を見る時は、製剤の名称(製剤名)だけでなく、その後ろについた、注入器デバイスの名称まで、確認することが重要です。

製薬企業によって、デバイスの名称が異なります。

ノバルティス社のデバイス:「フレックスペン」「フレックスタッチ」「イノレット」の3種類

イーライリリー社のデバイス:「ミリオペン」

サノフィ社のデバイス:「ソロスター」

名前についた記号

ブランド名の後ろに、数字やアルファベットが付いている製剤があります。

数字は、混合型製剤のことであり、配合割合を意味しています。

(例)

50ミックス

30ミックス

ミックス25

ミックス50

30R

3/7

アルファベットは、作用時間の特徴を意味しています。

R, regular

速効型インスリン

もともと体内にあるインスリンはこのタイプ

そのため、「レギュラー」という名称

N

NPH, Neutral Protamine Hagedorn

Hagedorn 氏が開発した、インスリンにプロタミンを添加することで作用時間を長くしたもの

中間型インスリン

インスリン製剤の名称まとめ

インスリン製剤の名称の付け方の原則は下記の通りです。

バイアル製剤

ブランド名(製剤名ともいう)

製剤組成の特徴を意味する記号

「注」という文字

「100 単位/mL」という濃度

プレフィルド製剤・カートリッジ製剤

ブランド名

製剤組成の特徴を意味する記号

「注」という文字

容器の情報

プレフィルド製剤の場合、注入器製剤の名称

カートリッジ製剤の場合、「カート」

インスリンの量

インスリンの量については、医療事故の原因ともなっているので、把握しておくことは、医療安全上、非常に重要!

インスリンの量は、重さではなく、インスリンの作用の強さを意味する「単位」で表します。原則、1 mL の薬液に、100 単位のインスリンを含むような濃度で調製されています。(これは、カートリッジ製剤もバイアル製剤も共通)

さらに、1個に入っている量も統一されています。カートリッジ製剤は、1本に 3 mL 入っており、1個中に300 単位のインスリンを含有しています。

バイアル製剤の場合、1個に、10 mL 入っており、1個のバイアルには、1000単位のインスリンが含まれています。

(ランタス XR は唯一の例外)

インスリンの量については、過去にも医療事故が発生しています。

インスリン製剤は、原則、1 mL 中に、100単位のインスリンが含まれています。もしも、5単位を取るべきところ、誤って、5 mL をとったら、本来の100倍!!になってしまいます。

これを防ぐためにも、インスリンを取る時は、インスリン専用のインスリン注射器を使います。

インスリン注射器は、目盛が「単位」になっています。ただし、インスリン注射器には3種類のサイズがあるため、ここにも注意が必要です。1本30単位、50単位、100単位があります。目盛の数字をよく見ずに、上限まで引くと、間違いの元になります。

インスリン

作用機序)

インスリン受容体に結合することで、インスリンとしての作用を発揮します。肝臓や骨格筋、脂肪組織で作用することで、血中にある糖が細胞に取り込まれて、使用・貯蔵される、または合成を抑制することで、血糖値が下がします。

インスリン療法が適応となる糖尿病、高血糖状態に対して使用します。

インスリンが欠乏している状態などでは、インスリンは不可欠です。インスリン依存状態の他にも、糖尿病合併妊娠や昏睡でも使われます。

インスリンの代表的な副作用として、インスリンが効きすぎ=低血糖が起こるため、注意が必要です。

インスリン製剤は作用時間の長さによって数種類があります。健常人におけるインスリン分泌パターンを、インスリン製剤を用いて模倣して、基礎分泌、追加分泌を再現することで、体内の糖を調節します。

体内にあるインスリンは、レギュラーインスリン(速効型)です。これを、早く効くように改良されたのが、超速効型インスリンです。

従来用いられていた速効型インスリンは、注射後30分後に効果が現れるために、食前30分前に投与します。そのため、例えば、投与後に拒食や多忙で食事を忘れる、などすると、低血糖のリスクにつながります。また、インスリンが消失するまで約8時間を長時間かかるため、場合によっては次回の食前(食前が最も低血糖になるタイミング)に低血糖になる恐れがあります。

そこで、超速効型は、投与10~20分後には作用するため、食直前に投与します。もしも、投与を忘れた場合、食事中や食直後であれば、投与することも可能とされています(詳細は、個別に説明の通りに対処)。また、消失まで短時間であるため、次回の食前に低血糖になるリスクも低いです。

超速効型は、早くばらけることで、早く吸収されるので、効きはじめも消失も早いです。

24時間の基礎インスリンを補うためには、持効型インスリンが用いられます。

持効型インスリンは投与後、一旦ぎゅーっと凝集し、そこから少しずつ放出される仕組みで、効果が長時間持続します。製剤によっては、効果は24時間以上継続します。

そのため、少ない注射回数で、持続的な効果を得ることができます。

自己注射

インスリン皮下注射製剤は、患者自身が自己注射することができる製剤です。そのため、注射の指示を正しく行えるように、医療者の説明・支援が重要です。

いくつか、ポイントのみを説明します。

保管

原則として、

未開封は冷蔵庫

使用中は室温

で保管します。インスリンはペプチドであり、高音・凍結・冷たい注射液を投与することを避けるように気をつけます。

例えば、営業で車にずっと乗っている人の場合、車内は高温になるため、保冷バックの活用など、患者背景に応じた工夫が必要です。

使用前に混和

長時間作用型製剤は、懸濁しているものが多いです。長時間静置すると、白い塊が下の方に蓄積するので、よく振り混ぜて、均一に分散した状態で使います。

注射部位

皮下注射で投与します。注射部位は、上腕・大腿・腹部・臀部等が用いられます。投与部位によって、吸収速度が違うため、腹部なら腹部に、というように投与部位を決めます。ただし、その部位の中で、穿刺する点は、毎回、2〜3 cm ずつ、必ずずらして投与します。

ずらすわけ:

毎回同じ場所に注射をしていると、その箇所が肥大し、しこりのようになります。これをインスリンボールといいます。

患者さんの気持ちとしては、インスリンボールに注射をすると痛くないから、そこに打ちたいと思いがちです。確かに、毎日の注射は、患者さんの負担は大きいため、その気持ちは汲むことは大切ですが、インスリンボールに投与すると、インスリンの効き目が落ちるので、効かない=インスリンを増量、にもつながります。インスリンボールを発見したときに、正しい部位に同量を注射すると、低血糖になるリスクがあるため、まずは状況を確認し、主治医に相談して、投与量の指示を受けましょう。

そのそも、インスリンボールができないように、毎回少しずつずらして注射することが大切です。

針の取り付け

毎回、新しい針をつけて使用します。

斜めにつけると針が曲がって、薬液が正しく投与されない可能性があるため、まっすぐ着けるように注意しましょう。

毎回付け替えるのは、感染対策や、針の詰まりや曲りを防ぎ、薬液を正しく投与するために必要です。

空打ち

皮膚に刺して投与する前に、空打ちをして、針先から薬液が1滴でることを確認します。

原則、投与量を2単位に合わせて、ボタンを押します。

注射

投与量を正しく設定します

皮膚に直角にあてます

小児など、つまんで斜めに当てる、など、皮下に正しく注射するために、工夫が必要な場合もあります

針をさし、注入ボタンを押します

ボタンを押したまま、5〜10秒数えます

ボタンを押したまま、注入した手を皮膚から離して抜きます

ボタンを押したままにするのは、薬液内への血液や体液の逆流を防ぐため

片付け

使用した物品を片付けましょう

この際、針を廃棄する時は、事故防止に配慮が必要です

針ケースのはめかたも注意しましょう

使用した針(ケースに入れたもの)は、回収容器にため、受診時に持参してもらい、医療機関で処理します

低血糖

インスリン製剤使用中の代表的な副作用です。

低血糖状態になると、代償反応が働き、自律神経が刺激されるため、震え・動悸などの自律神経症状が起こります。対処せずに放置すると、昏睡に至るため、初期の状態で対処することが重要です。

患者さんにも覚えやすい覚え方に、「はひふへほ」があります。

患者には、低血糖を感じた時の対処や、普段の予防方法にも、あらかじめ説明しておきましょう。

低血糖の時の対処

患者自身や家族が行う対策として、経口摂取が可能な場合は、すぐに糖を補給します。補給量の目安として、ブドウ糖であれば、10g。一度摂取したら、様子をみて、回復しなければ、もう一度摂取し、医療機関に連絡しましょう。

緊急時の対処として、自己投与可能な製剤にグルカゴンの点鼻製剤である、バクスミーがあります。点鼻であるため、経口摂取が難しい場合でも家族が投与することができます。

医療機関では、糖の静脈内投与や点滴などの処置が行われます。

注意点として、治療薬として、αグルコシダーゼ阻害薬を服用中の場合は、低血糖の時には、砂糖ではなく、ブドウ糖をとるように気をつけましょう。最終的にブドウ糖に変換される過程を阻害するのが、αグルコシダーゼ阻害薬であるため、砂糖をとると吸収されないため、低血糖からの回復が遅くなります。

誤解されがちなのが、角砂糖や氷砂糖は、ブドウ糖ではなく、ショ糖(多糖類)です。

いいなと思ったら応援しよう!