スタサプ柳生好之先生の1983年東大現代文解説の誤りについて

スタディサプリ東京大学現代文講座第1講、柳生好之先生の解説はおかしいと思う。受講生の中には「なぜ、そんな答えになるのだろう?」と思った人は少なくないはず。

ということで感想を書いてみようと思う。

当然、柳生先生の個人攻撃は目的ではない。

⒈ 「間接性」は2つある!?

以下、柳生先生の説明。

傍線部を説明する問題。

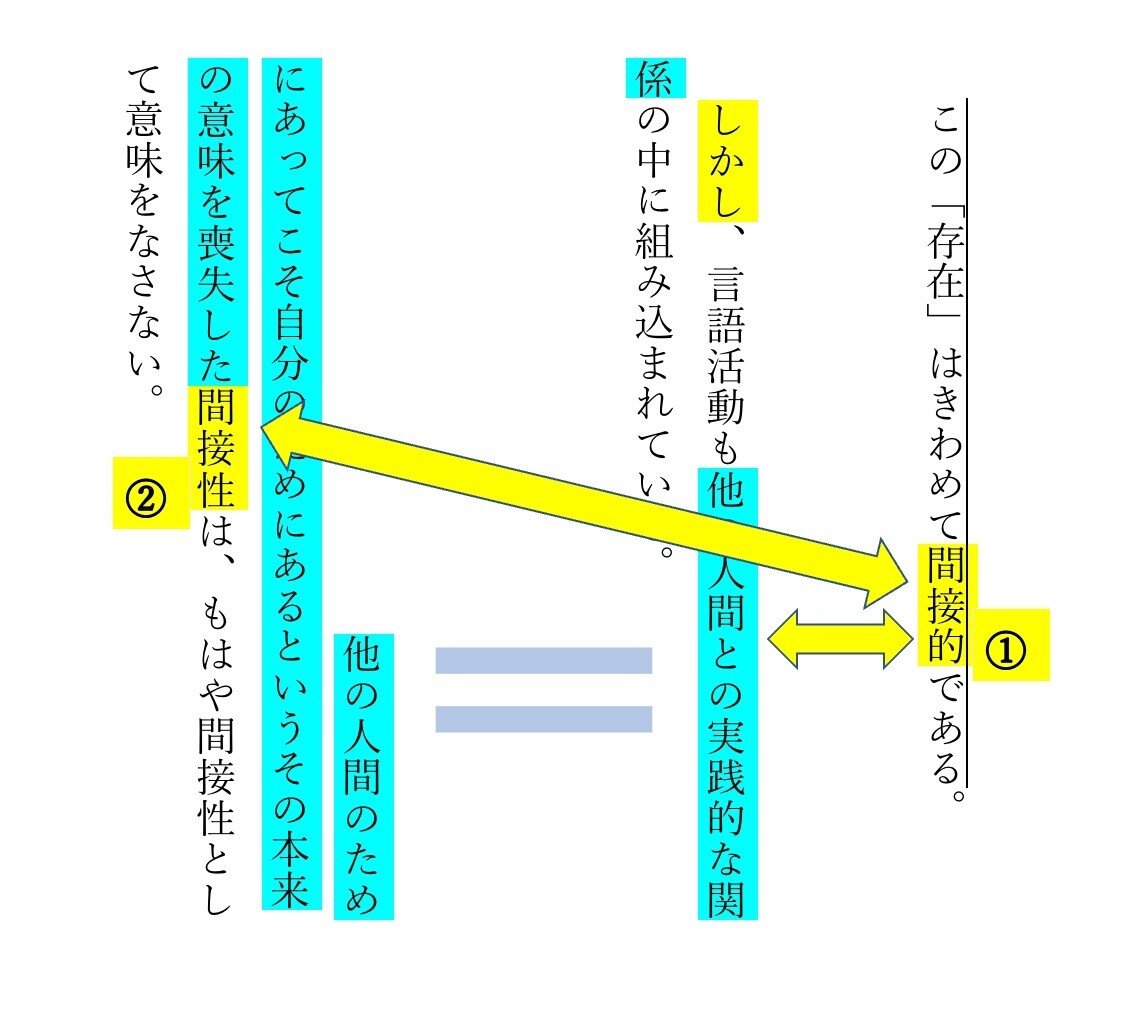

傍線部(間接的)と次の文(言語活動も他の人間との実践的な関係の中に組み込まれている)が、「しかし」で接続されていることに注目する。

「しかし」は逆接であるから、「間接的」と「他の人間との実践的な関係の中に組み込まれている」は逆の意味になる。つまり、傍線部の「間接的」は、他の人間との関係性の中にあるという意味ではない(逆なのだから)。傍線部の「間接的」を「間接性①」と読んでおこう。そうすると、

間接性①↔︎他の人間との関係の中

となる。

さて、次に「間接的」が出てくる箇所を見てみよう。「他の人間のためにあってこそ〜間接性」とある。これを「間接性②」と呼んでおく。

「他の人間との関係性」と「他の人間のためにあってこそ〜」は意味が同じだ。つまり、

間接性①↔︎他の人間との関係の中

=他の人間のためにあってこそ

(間接性②)

ということは、間接性①と間接性②は逆の意味である!(下の図参照)

間接的① ↔︎間接性②ということである。

したがって、「間接的①を説明するときに、間接性②を使ってはいけない」ということらしい(逆の意味だから)(この説明でよくわからない人は、実際の動画をご覧下さい)。

しかし、ここでの「しかし」の意味を読み違えていると思われる。

「しかし」の前後を見てみよう。

言語という「存在」は間接的だ。

↓しかし

言語活動も他の人間との関係の中に組み込まれている。

これは次のように読むべきであろう。

言語は、間接的な「存在」だ。

↓しかし、(「存在」とはいっても)

言語活動も他の人間との関係が必要で、(言語それだけで「存在」できるわけではない。)

つまり、この「しかし」は〈「存在」とはいっても言語だけで「存在」できるわけではなく、他人との関係(会話など)が必要だ〉という意味であろう。だからこそ「存在」にカギカッコがついていると考えられる。「間接性」の部分に「しかし」がかかっているわけではない。

あえて図示するならこうなるはず。

「しかし」を根拠に「間接的」の意味を決定することはできない。意味を考えずに機械的に読み過ぎだ。

⒉ 柳生先生の説明はこう続く

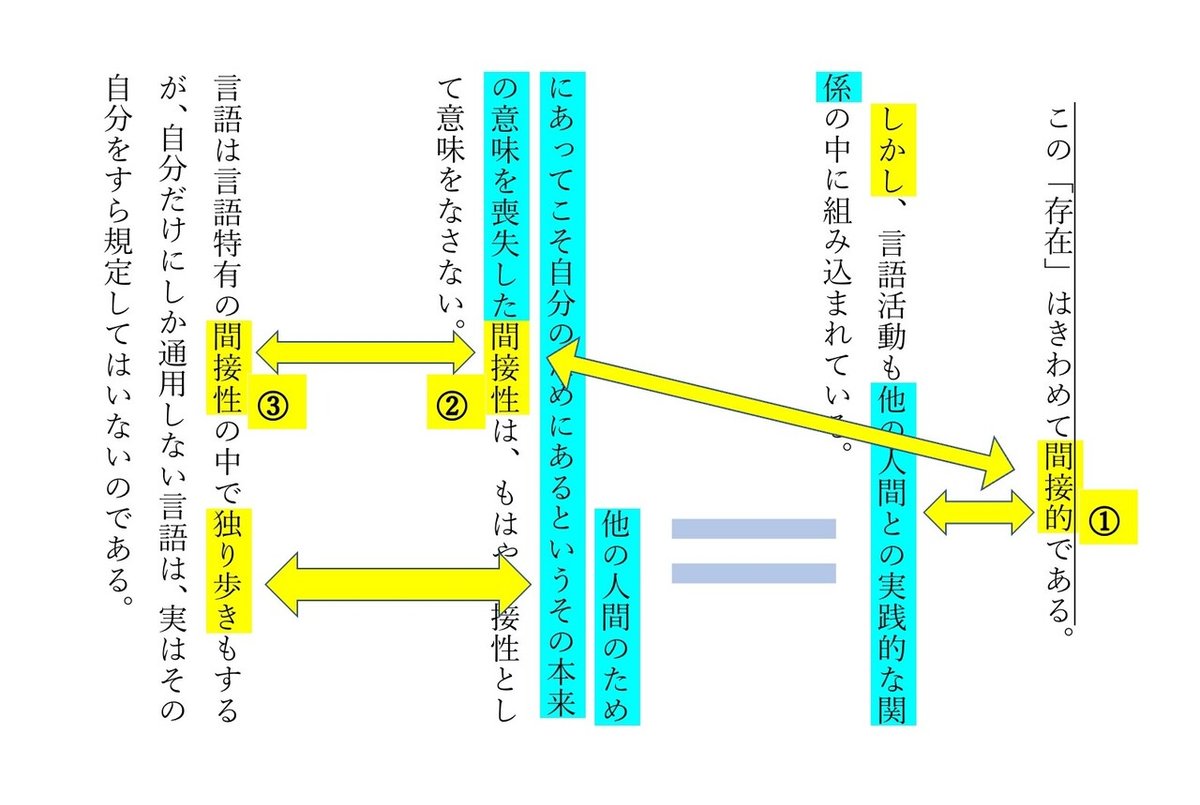

このあとに出てくる「間接性③」は、「独り歩きする間接性」である。

「独り歩きする間接性」とは、「人間の意識から独立した間接性」という意味である。

「他の人間との関係の中」(間接性②)と「人間の意識から独立」(間接性③)とは逆の意味であるから、

以上から、間接性②↔︎間接性③を導き出した。(これも、画像で意味がわからない場合は動画をご覧下さい。)

まとめると、

間接的①↔︎間接性②↔︎間接性③ より、

間接性①=間接性③

と結論づけたわけだ。

しかし、間接性②↔︎間接性③も疑問である。

ここでは2つ読み間違いの可能性を指摘できる。

1点目:「独り歩き」の意味

「独り歩き」は独立という意味ではないだろう。当初の文脈から切り離されて、特定の文言が単独で広まることである。

「発言の一部だけが切り取られて報道された」というようなときに、「言葉が独り歩きした」と言われる。

当初の文脈から切り離されて、「単独で」広まるというのなら、「独立」でもいいではないかという人がいるかもしれない。しかし、単独とか独立とかいうのは「独り歩きする」という言葉の意味の一部分ではあるが全部ではない(広まる/広まっていくの部分がない)。違う言い方をすれば、「言葉が人間の意識から独立している」というのは「状態」であり、「言葉は独り歩きもする」というのは、いわば「動作」であって(広まっていくということが重要)、両者のニュアンスは同じではないのである。

したがって厳密には、“「独り歩き」は独立という意味「だけ」ではないだろう“、としておく。

柳生先生の説明を見ると、「独り歩き」=「人間の意識から独立」となっている。「独り歩き」の意味を間違えていると思われる。

また「人間の意識から」という部分はどこから来たのか。柳生先生の憶測による付け足しであろう。後で述べるが、この解釈は本文の記述とも真っ向から矛盾する。

2点目:主語の取り違い

そもそも「間接性=独り歩きする」と言えるのだろうか。本文を見てみると、「言語は、言語特有の間接性の中で独り歩きする」となっている。

主語は「言語」である。したがって「言語=独り歩きする」となるのが正しく、「間接性=独り歩きする」とはならない。

「独り歩きする間接性」と説明することで、「そんな間接性があるのか~」と思わせているのだが、「独り歩きする間接性」など本文では出てこない。「言語はその間接性の中で独り歩きする」と言っているのである。これを「独り歩きする間接性」などと、間接性の説明かのように受け取りかねない言葉を作り出してはならない。これはとりもなおさず、「間接性」という言葉を、「間接性」という言葉「だけ」を、字面を眺めて機械的に探して見つける読み方をしている証拠である。この機械的な「言葉探し」が、柳生先生の読解の特徴の1つと言ってよい。

そもそも「間接性=独立」というのは、語義からいってありえるのだろうか。間接という語はどちらかと言えば、従属の方が意味が近い。落ち着いて考えてほしい。

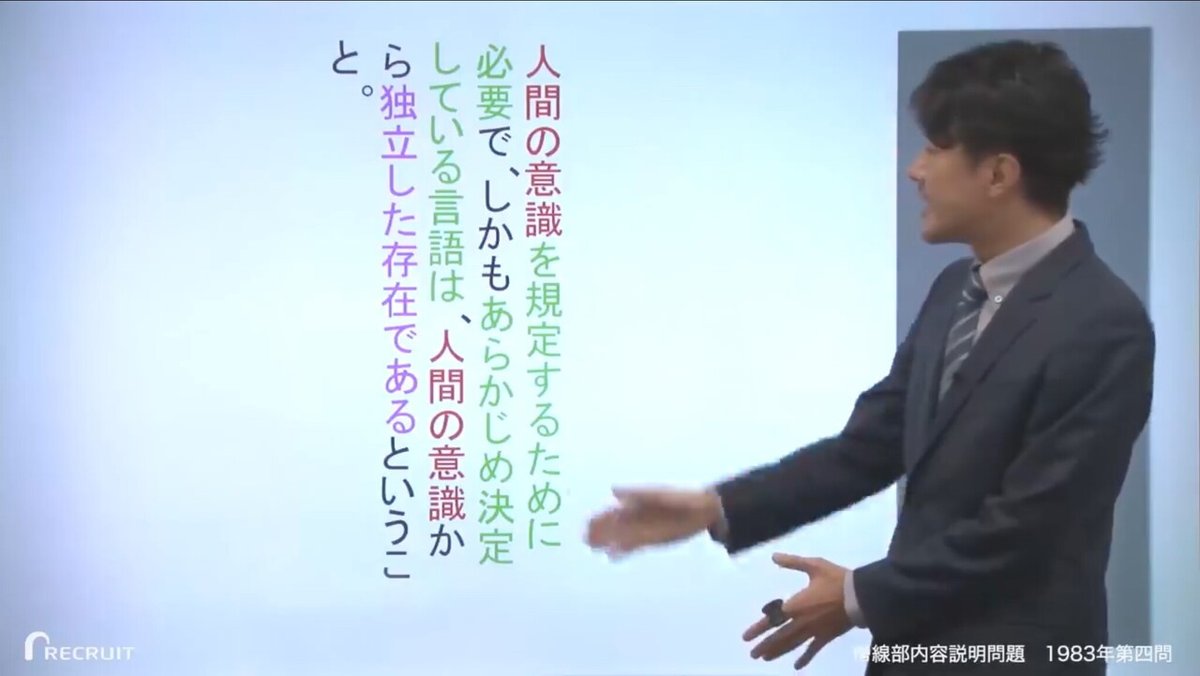

⒊ したがって答えも疑問

「言語は、人間の意識から独立した存在である」とある。しかし、言語が人間の意識から独立しているとしたら、どのように話したり、書いたりしたらよいのだろうか。無意識的に話したり、無意識的に書くのだろうか。そんなことはできないだろう。

スタサプだと、14行目〜16行目に引用があって、「言語は実践的な、他の人間たちのためにあってこそ、はじめて私自身のためにある現実的な意識である。…」と書いてある。柳生先生の解答は、これと真っ向から矛盾する。

ちなみに赤本の答えはこうなっている。

言語はそれ自体何の直接的な活動も行えず、人間を通してしか存在しえないものであるということ。

柳生先生が答えにしてはいけないと仰っていた、人間を通してしか存在しえない(間接性②)が答えになっている。

⒋ 補足 「決定的」について

最後に、「決定的」の解釈についてもひとこと。

柳生先生が引用した本文の箇所↓

いままでの言葉では言いあらわすことの出来ない感情、あたらしい意識が生み出されてきたとき、既存の言葉はもはや「自己表出」としての場とはならない。それはもうあたらしい生命をもりこむことの出来ないものだから、そのあたらしい生命にとっては死語となる。

柳生先生の説明は次のようなものであった。

「それはもうあたらしい生命をもりこむことの出来ない」とあるが、ここでの「生命」とは「意味」を指す。したがって、「言葉は新しい意味をもりこむことができない」という意味である。言葉は、「新しい意味を既存の言葉に盛り込むことができない。つまり、用法・意味があらかじめ決定している」ものである(21:47)。「言葉というのは、こういう意味で使いますよ、こういう用法で使いますよ、とあらかじめ決まっていますね」(21:58)とつづける。

このような説明により、「決定的」を「あらかじめ決定している」と解釈したのである。

しかしこの解釈も疑問である。

1点目。

まず、本文の解釈が疑問である。本文では、「新しい感情や意識を既存の言葉で表現することはできない」という趣旨が述べられている。だから、「それはもうあたらしい生命をもりこむことの出来ない」とは、「既存の言葉では新しく生じた感情や意識を表現できない」という意味であり、それ以上でもそれ以下でもない。要するに、言葉の意味や用法が変化するかどうか、言葉の意味や用法があらかじめ決まっているかどうか、ということは問題となっていない。

たとえば、「蛙化現象」という言葉がある。「好意を持つ相手が自分に対して好意を持っていると分かると、それがきっかけとなって逆にその相手に嫌悪感を抱いてしまう現象」のことをいうらしい。この言葉がない時代には、もちろんこの現象を説明する言葉はなかった。これが既存の言葉では表現できないということ。〈「蛙化現象」という言葉がない時代に、この現象を説明する言葉がない〉。それだけの話である。このとき、言葉の意味や用法は変わるか、とか、あらかじめ決まっているか、とかは全く議論していないのである。

また、そもそも、「生命」を「意味」と読んでいるが、これは単なる誤読である。

もう一度、本文を引用する。

いままでの言葉では言いあらわすことの出来ない感情、あたらしい意識が生み出されてきたとき、既存の言葉はもはや「自己表出」としての場とはならない。それはもうあたらしい生命をもりこむことの出来ないものだから、そのあたらしい生命にとっては死語となる。

わかるように、ここでの「あたらしい生命」は「いままでの言葉では言いあらわすことの出来ない感情、あたらしい意識」を指す。言うまでもないことである。

なぜ「意味」を指すと解釈したのかまったく理解ができない。

2点目。

次に、「言葉の意味はあらかじめ決まっていて、新しい意味が加わることがない」とか、「言葉の意味や用法はあらかじめ決まっている」とかいう〈言葉観〉自体に疑問がある。本当に言葉の意味や用法は不変なのだろうか。「全然」という言葉はもともと否定文で使われていたが、現在は肯定文でも使えるようになった、など使い古された具体例をわざわざ挙げるまでもない。言葉の意味や用法は変わるのである。

そんなに難しく考えるまでもないと思う。ここでの「決定的」は日常的に使っている「決定的」とさほど違わないだろう。「決定的な違い」「決定的なミス」というときの「決定的」と似ている。根本的・本質的・致命的などが類義語にあたる。が、あえて言い換えるまでもないように思う。ただ強調しているだけである。

本文に戻ろう。「言語もまた私たちの意識を規定する「存在」である。しかも決定的な「存在」である。」 こうあるのだから、一文にすると、「言語は私たちの意識を規定する決定的な「存在」である。」 つまり、「他でもなく言語が私たちの意識を規定している存在だ」くらいに読める。

そもそもの話をいうと、この部分の説明は果たして本当に要るのか、というところから疑問はある。言語の説明はなぜ必要なのか。これは現代文の流派とか考え方とかの問題なのかもしれないが、今回の傍線部を説明するのに、言語の説明は不要だと思う。なぜなら、今回は、言語の「存在」が間接的であることを説明する問題だから。つまり、言語は〇〇という意味で間接的な存在だ、といえばそれで済む問題だと思う。言語の説明部分が間接的の説明と関係しているならまだしも、全く関係がないのに言語の説明を長々とし出すのは、聞かれたことが分かっていない印象を与えないだろうか。採点者が「なんで言語の説明を入れたの??」という状態にならないだろうか。まあ、これは考え方の違いなのだろうが。

⒌ 補足 「対偶」で読むように指導する

対偶の説明自体をどうこう言うつもりはない。ただ、この場面で説明することには違和感がある。

課題文

「人間の生産活動がたった一人の人間で行えるものなら、そもそも言語などというものは必要としない」

言い換えるまでもなく理解できる。あえて言い換えるなら、「人間は、複数人で協力しあって活動するから、言語が必要」とでもなるだろうか。

これを、柳生先生は次のように説明する。

こうやって読んで。「他の人間との関係がないならば、言語なんて要らないよ」。これを対偶にするとどう?「言語というものが必要ならば、他の人間との関係があるということだ」(13:23)

対偶にする意味が感じられない。かえって読みづらくなってしまっている。

数学的な考え方はいいとしても、それに囚われすぎている。

“Aでない。ならば、Bでない。“

見つけた、やったー!対偶で読めるぜー!

って感じがしてならない。まあ別にいいのだが……。

⒍ ラングとパロール

最後に、ラングとパロールの話にも触れておきたい。チャプター1で、柳生先生が説明している。

曰く、「文脈の中でしか理解できない言葉」がパロールであるらしい。

たとえば、➀指示語、②比喩表現、③個人言語の3つがパロールであり、これらは、文脈の中でしか理解できないから、パロールなのだという。

そして、「国語」はラングであるから、「国語解答」にするとは、ラングにすることをいうらしい。

理解を超えており、手に負えない。

精選版 日本国語大辞典によると、パロールとは、「特定の時、特定の場で個人が具体的に行なう言語の使用」をいい、ラングとは、「ある一言語社会に属する人々の「話す、聞く」という活動の中に共通している慣習としての言語体系、各個人に内在している言語体系といったような、制度化され抽象化されたものとしての言語」をいう。

簡単に言えば、パロールは発話、ラングは文法のことであろう。となると、発話を文法にするのが国語解答ということになる。どういうことだろうか。私の頭では、到底、理解が追い付かない。

仮定ではあるが、「特定の時、特定の場で個人が具体的に行なう言語の使用」の意味を誤解しているのではないだろうか。柳生先生は、この説明を紹介したあと、「具体的な場というのは、会話とかでもいいんですけども、現代文で考えていくと、これは、文脈のことです。具体的な文脈の中で初めて理解できる具体的な発話です」と続けている。

「具体的な場」を「会話」で理解してもいいと言っているので、それで定義に当てはめると、パロールとは、「会話で個人が具体的に行なう言語の使用」となるはずである。つまり、発話そのものである。これはその通りである。

しかし、そのあと、急に「現代文では文脈」と言っている。「場」なのだから、「文章」だろう。「文脈」は「場」ではなく「状況」である。だから、パロールは「特定の文章で個人が具体的に行なう言語の使用」をいうとなるはずである。

百歩譲って「場」=「文脈」と理解していいとしても、「場」に「文脈」を入れて定義を読むと、パロールとは「特定の文脈で個人が具体的に行なう言語の使用」となる。結局、パロールが具体的な言語の使用、つまり発話であることには変わりがないのである。

これをどういうわけか、「具体的な文脈の中で初めて理解できる具体的な発話」と、「初めて理解できる」を加えて理解しているのである。

パロールは発話なのだから、その文脈の中でしか理解できないものもあるだろうが、その文脈を離れて理解できるものもあるだろう。このうち、前者だけをパロールと説明している、と言った方が伝わるだろうか。

指示語などが文脈の中でしか十分な意味を持たない(理解できない)というのは、その通りである。というか、常識である。しかし、それをパロールと説明し、パロールをラングにするなどと説明するのは理解不能である。

⒎ 間接性②を書くと東大に落ちる?

柳生先生は、「間接性②を書くと東大落ちます!」と危機感を煽っておられた。しかしながら、以上見てきたように、その見立ては誤っている。

残念ながら、柳生先生の解釈が間違いであると言わざるを得ない。

解答くらい、赤本など、他者の答えを見れば、ここまで大きく間違えることは防げたはずである。

なぜこんなことになってしまったのか不思議でならない。柳生先生の煽り文句を真に受けてしまったスタディサプリ受講者が不憫でならない。