MBOは難しい

takaです。

当社も例にもれず管理職にはMBOを導入しています。

でも正直言って、うまく機能していない気がします。というか、MBOは何のために、何を目指してやるのかが、私自身の理解ができていません。

OKRになると、もうさっぱりです。

もちろんコンサルタント経験10年のなかで目標設定理論やドラッカー理論はおさえているものの、実務にて実践してみると、これでいいのかな?と思うことしきりの日々なのです。

本日は全然まとまっていませんが、MBOの本質とは「良い目標設定」であると考えていることなどを共有させていただきたいと思います。

組織における目標とは、もちろん業績向上にありますが、それはあくまで結果であり、具体的に設定する目標はそのプロセスにある組織成長、そして上位概念であるパーパスの達成に必要なあらゆる要素になります。

それが個人にまで落ちてくるとき、大事なことは、「ワクワク感(達成するとうれしい)」だと思います。

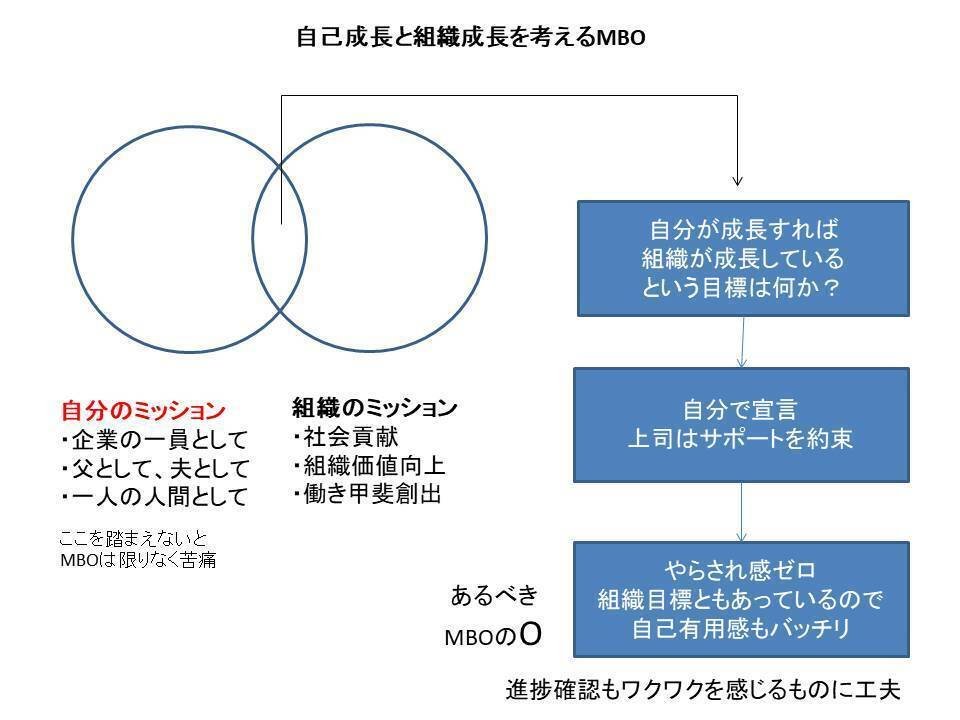

そうなるとワクワク感のある目標と組織成長の目標は両立するのか、という命題にぶちあたります。

ここにMBOの本質があるかもしれません。

私たちの組織ではコンサルタントの力を借りて「自分ミッション」の開発を一部すすめています。

私たちは誰でも複数の顔を持っています。企業人としての顔はもちろんですが、家庭の顔、地域コミュニティーでの顔、趣味の仲間のなかでの顔、そして「個人の生き方」としての顔・・・

この個人としての生き方と組織のミッションが一致するところを、ひたすら内省して見出すことが、MBOの目標設定の土台にあるべきだと考えています。

もちろん、「組織ファースト」の考えの人たちにはまったく受け入れられません。でもAIとの差別化、生きがいを第一に考えるZ世代を考えるとき、この「人間ファースト」の考えを抜きにしたMBOは意味がないのではと思っている次第であります。

あくまで個人の所感です。