コレクション展は楽しい #07① 東京国立近代美術館 2024年10月

1日かけて美術に浸りたいなぁと思ったときに行きたくなるのがMOMATコレクション。今年4回目の鑑賞になります。

※長くなるので、記事を3つに分けています。

所蔵作品展 MOMATコレクション(2024.9.3–12.22)

会期:2024年9月3日(火)~12月22日(日)

会場:所蔵品ギャラリー(4F-2F)

今期のみどころ紹介です。4階5室では「シュルレアリスム100年」と題し、20世紀芸術における最重要動向の一つであるシュルレアリスムをご紹介しつつ、マックス・エルンストの新収蔵作品を初公開します。3階8室では、1950年代に脚光を浴びた芥川(間所)紗織の生誕100周年企画をご覧いただけます。2階ギャラリー4の「フェミニズムと映像表現」では、1970年前後を起点に、ヴィデオなどを用いた映像表現の重要な担い手となった女性アーティストをご紹介します。

モデルたちの生誕・没後数十年

絵のなかの人物が生年もしくは没年から今年で数十年というキリのよい周年を迎えた作品の特集展示。

エピソードも含めて面白かったのは、梅原龍三郎が描いた昭和映画界のトップスター高峰秀子(1924-2010年)の肖像画。

この絵は彼女がはじめて梅原のモデルをした際のもの。

以下は、エッセイストとしても知られた高峰による『私の梅原龍三郎』からの引用です。「ついに完成した絵を見て、私は仰天した。黒くふちどられた眼窩から目玉がはみ出していたからである。(中略)梅原先生と私は、この絵を「カニ」と呼ぶようになった。」

高峰秀子については生誕100年ということで、東京都写真美術館でも「巨匠が撮った高峰秀子」展が11月9日(土)から始まっています。

こちらはオーストリアの作曲家グスタフ・マーラーの妻、アルマ・マーラー(1879-1964年)の肖像画。

ココシュカと一時恋愛関係にあったという女性の姿が《モナ・リザ》を意識した構図で描かれ、ファム・ファタル的な妖しい魅力が伝わってきます。

コレクション・ハイライト

鏑木清方はMOMATコレクションのレギュラー出演といった頻度で、いつも違う作品が観られて嬉しい。

江戸時代の浄瑠璃・歌舞伎作家、近松門左衛門(1653-1724年)の作品を愛した清方が中央に近松の姿、左上に『心中天網島』、右上に『国性爺合戦』の場面を描いた作品。

パウル・クレー(1897-1940)晩年の作品。

クレーの作品が好きでこれまでいくつか観てきましたが、その中でもこれはけっこうインパクトがあります。

倒れた人や戦車のような乗り物、全体にとげとげした痛みを感じる描写から、不安や悲しみ、怒りのような感情が伝わってきます。

ピエール・ボナールの風景画はすべての色が詰め込まれているんじゃないかと思うほど豊かな色彩に目を奪われました。(写真に撮ると全然印象が違ってしまう)

草間彌生のこういう作品を初めて観ました。

焼野原に炎がくすぶっているように見える、不穏な雰囲気が漂う作品。

今年亡くなられた船越桂の作品がありました。MOMATコレクションで観るのは初めてかもしれない。

学生の頃、小説のカバーに使われていた作品を見てからずっと好きな作家。

大正~昭和初期の美術

開発される土地

明治維新以降、文明開化の大号令のもとで日本は急速に近代化への歩みを進めました。1923(大正12)年に発生した関東大震災は東京に壊滅的な被害をもたらしましたが、その後の復興はめざましく、大規模な土地の区画整理とインフラ整備を基盤として東京は近代的な都市へと変貌を遂げます。

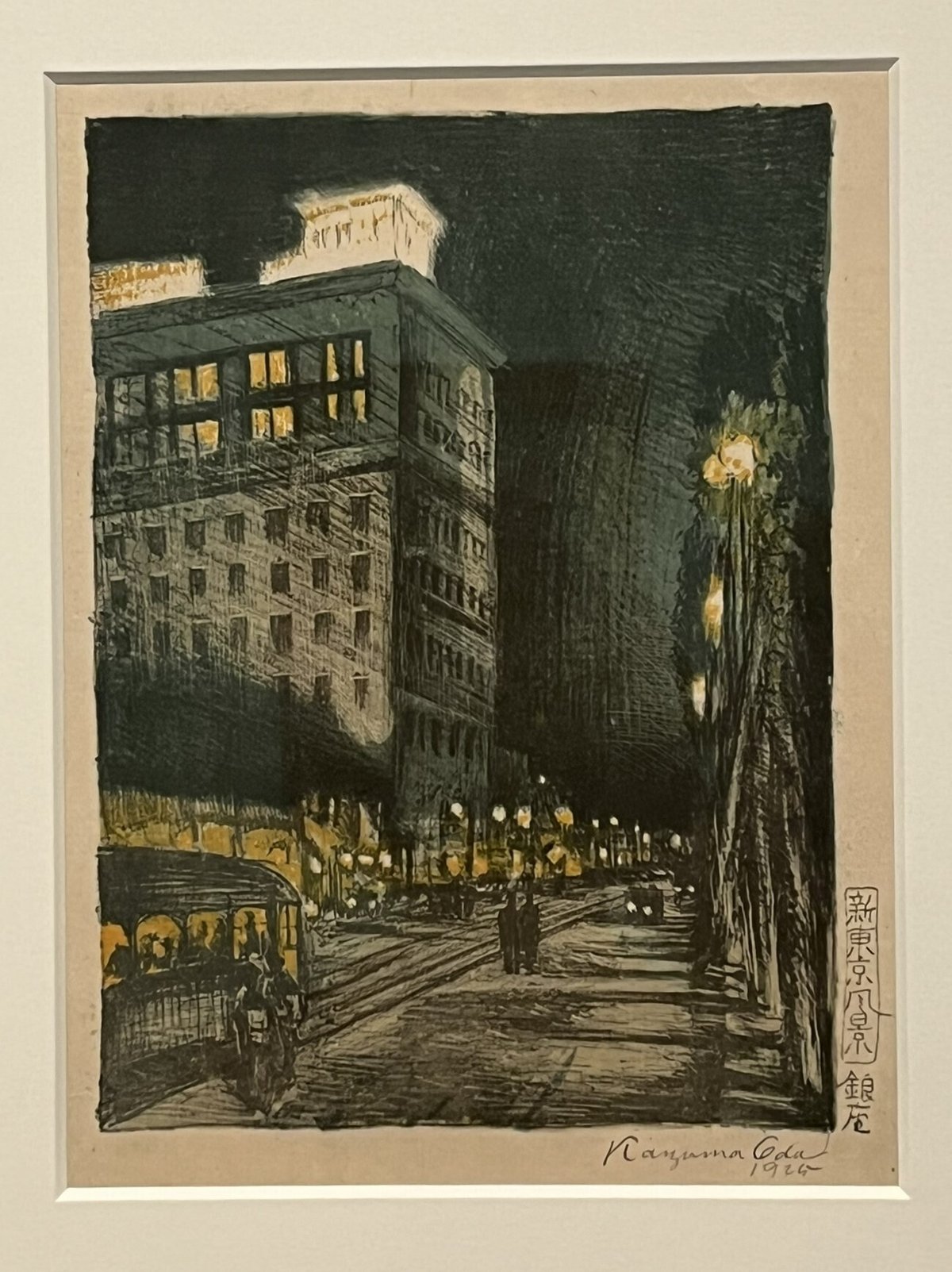

昔の東京の風景が見られる作品が好きなので、今回のテーマ展示はとても興味深いものでした。

百貨店が建ち並ぶ銀座には路面電車が走っています。

手前が三井本館、奥に建つのが日本橋三越本店。関東大震災で被災した後、耐震性を強化した設計で建て替えられた建築物を、復興を体現する新しい東京の風景として取り上げています。

昭和初期の新宿駅。

別の展覧会で同じ時代の上野駅を見たことがありますが、天井の構造が似ていました。広告とか天井のスピーカーにも時代を感じる。

そして、近代化の中に残る昔の風景。かちどきの渡し舟の船着き場。

シュルレアリスム100年

2024年はフランスの詩人アンドレ・ブルトン(1896-1966)が『シュルレアリスム宣言』を発表してからちょうど100年を迎える節目の年にあたります。日本では「超現実主義」と翻訳されることもあるシュルレアリスムは、理性を排し、非合理的なものや無意識の領域の可能性を探求した20世紀最大の芸術運動です。

一瞬ダリの絵画かと思ったイヴ・タンギー(1900-55年)の作品。オブジェクトがいかにもシュルレアリスム。

こちらのマックス・エルンスト(1891-1976年)は新収蔵作品。

人物のようなシルエットと背後の壁面にはフロッタージュの技法が使われています。

マックス・エルンスト《砂漠の花(砂漠のバラ)》 1925年

ジャクソン・ポロック(1912-56年)がドリッピングに移行する前、ピカソに影響を受けた人物画を描いていた時の作品。

ドリッピング以外の作品を見るのは初めてかもしれない。

DIC川村記念美術館で好きになったジョゼフ・コーネル(1903-72年)の箱作品。今年は出会う機会が多かった気がする。

箱の中に自分が入り込んでいるような錯覚を引き起こす不思議な空間。

最後までお読みいただきありがとうございます。次回につづきます。

※次の記事はこちら