遊び上手が商売上手

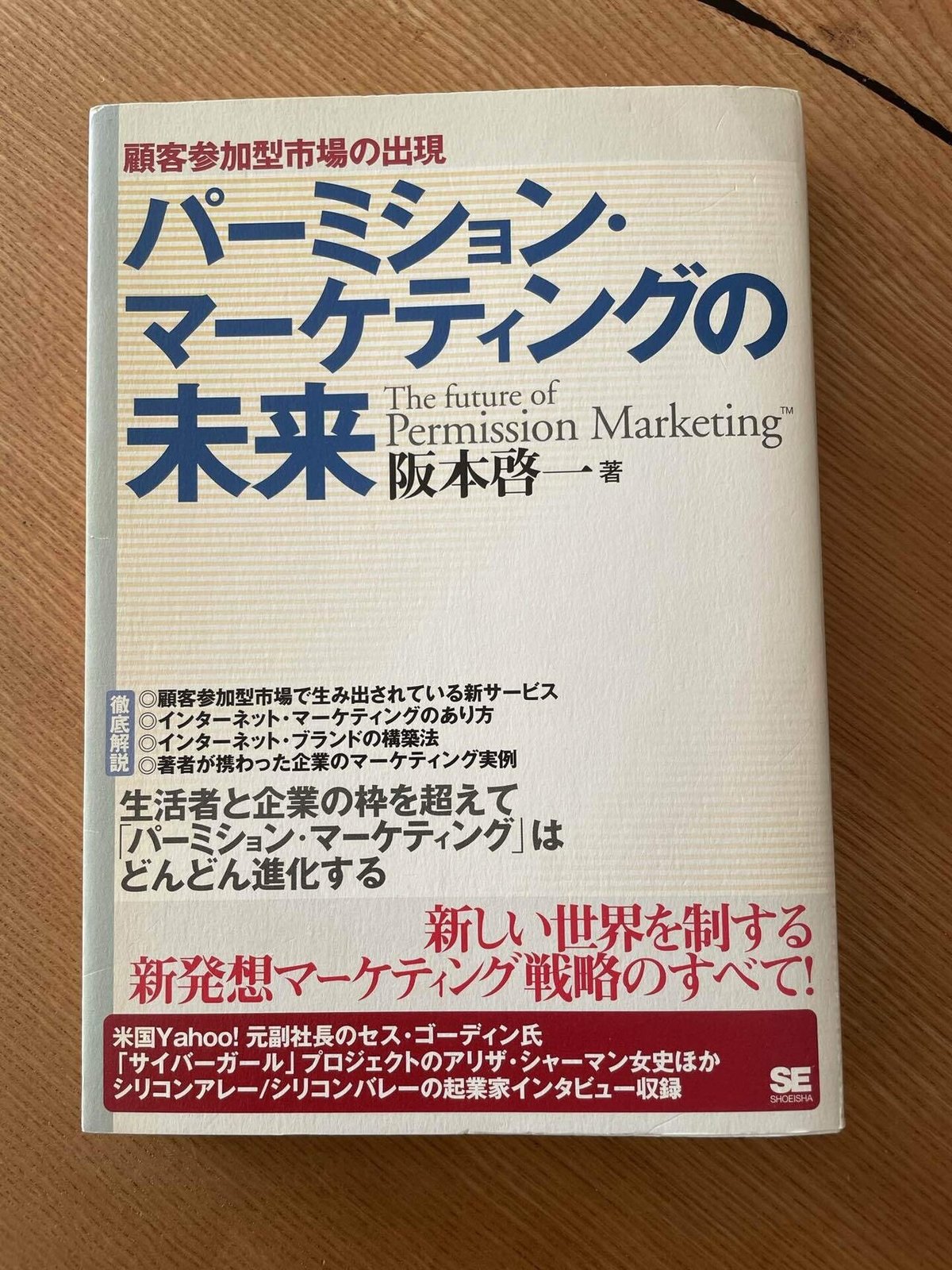

2000年11月に出したこの本で、「ブランドは変動費になる」と予言している。あ。これ、ぼくの本です。

リアルでブランドを確立しているからといって、インターネット上でもその「威光」が引き続きあるかというと、それはない。史上最強のブランドと呼ばれるコカ・コーラであるが、だからといって、だれもかれもが一日の始まりをコカ・コーラのウェブサイトで始めるかというと、そうはならない。サイバーワールドに入った途端、リアルワールドの名刺は白紙になると思っていい。だから、新興企業にとってサイバーワールドはチャンスの海なのである。すべてのハンディが消えて、全員同じ出発点からスタートを切れるからだ。

サイバーワールドでは、ブランドも「変動費」になる(リアルワールドにおいては、ブランドは固定費だ)。固定費の場合、市場規模が大きければそれだけ経営資源としては、効率が良いことになる。固定費が分子、市場規模を分母として考えればよくわかる。しかし、サイバーワールドは変動費になるから、市場規模の大小の関数にはならない。しかも、サイバーワールドは互いにネットワークで結ばれているので、すべての価値が相対的にならざるを得ないから動的だ。(p.190)

21年前の「予言」は、まさにコロナ時代のためにあるみたいだ。

コロナ前とコロナ時代との一番大きな違いは、「遠くのビッグより近くのスモール・ブランド」。どういうことかというと、ガンガンテレビコマーシャルしたりして有名になったビッグ・ブランドよりも、「知り合いがやってるから」といった近くのブランドに行く。レストランが顕著で、テレビやミシュラン、雑誌で有名なシェフがやってる予約の取れないし、一気に財布が軽くなる(つまり高い)高級店よりも、「ママが好きだから」「応援したいから」といった近くの店でUberEatsする(昨日の我が家)。

経営的にも、ビッグブランドの資産(のれん代、駅前一等地の自社ビル、経費高い社員たち、福利厚生費・・・)がコロナになって一気に重荷になった。費用対効果でいうと、悲惨なありさま。

これまでのマーケティング;流れは「大」から「小」へ

ビッグになる → みんなが憧れて見上げる → なんとかそこで買いたいと願う → やっと叶う

*三ツ星レストランとか発信力ある有名シェフのレストランをイメージするとわかりやすい

現在のマーケティング;流れは「小」から「大」へ

社長や社員と知り合いになる → 遊ぶ → 相談する → 機会があればそこで買う

*家などの高額商品をイメージするとわかりやすい

津田工務店津田社長がご自分の自宅を新築し、オープンハウスにした。洗面所に床暖房を忘れた(予算が無かった(笑))とか、「あるある」事例も包み隠さず言ってる。

オープンハウスに参加したコミュニティの仲間が早速フェイスブックやツイッターに投稿している。これが「広まる起点」になっている。「宣伝したい会社が自分で言う」のではなく、「お客さん(潜在顧客)が広めてくれる」。

ビッグかスモールかという違いではなく、現在のブランドに必要なことは、「ふだんから仲良く関係を結ぶ」「一緒に遊ぶ」「等身大でいる」だと思います。資本力に関係なく商売ができる、いい時代だね。まさに「遊び上手が商売上手」。