価格を発明する

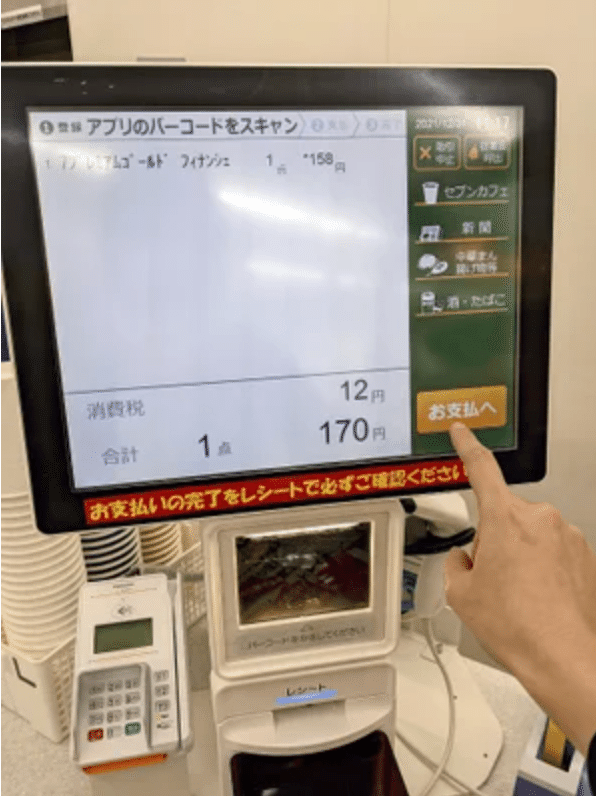

ユニクロのセルフレジは不愉快にならず、むしろ気持ちいい楽しいのに、セブンのセルフレジでは不愉快になるのはなぜだろう。

違いは、ユニクロでお会計すると「えっ!? こんなに安くていいの?」とまずその安さに驚き、安い理由は自分もバリューチェーンの中に入っているからだとわかる。

バリューチェーンというのは、(0)原材料を調達、(1)原材料からシャツへと製造、(2)店舗に届け、(3)棚に並べ、(4)顧客が手に取り、レジへ持っていき、(5)決済する、という一連の流れをいいます。

このうち、(4)と(5)を顧客がすることで、ユニクロ側の経済的負担が減る。その分、コスト削減になって価格に反映されている。この「恩恵」に浴すためには、レジくらい、やりますよ、という心理になる。

しかも、シャツ、パンツ、など雑多に入れた買い物かごを置くだけ。バーコード読み取り不要。置くだけで何をいくつ買ったか、識別してくれる。

このゲーム的面白さもある。

ところが、セブンの場合、価格は安くならない。単にレジアルバイトの仕事をこっちに押し付けてるだけ、という印象になるからだ。プンプン!!

話は変わる。いや、実は変わらない。

1978年、ピンク・レディーが『UFO』踊ってたとき、輸入品は高かった。

「舶来(はくらい)」という呼び方してた。

「これ、舶来もんのウィスキーやで」

1984年、ハワイへ新婚旅行、上司へのお土産にジャックダニエルを用意した。免税で安くなるから。日本で買うと8,000円したので高級品だった。

いまは2,500円程度で手に入る。

なぜこうなったかというと、メーカー側の企業努力で値下げしました、というのではない。コスト構造が激変、価格が下がった。ではそのコスト構造を激変させたのは何か。

コンテナ。

製品の輸送コストが与えるビジネス全体への影響分析が真面目になされるようになったのはごく最近、1990年代に入ってから。

でも、製品には必ず輸送コストがかかっている。

「輸送コスト」の中身はどうなっているか。

1959年の統計を見ると;

海上貨物輸送にかかる費用の60〜75%は、船が海にいる間ではなく波止場に停泊している間に発生している。その大半が沖仲仕の賃金。

コンテナはこれをゼロにした。

コンテナ本人は、ただの箱だ。

でも、使い方にみんなが気づいたとたん、地球上の貨物輸送にイノベーションが生まれた。

貨物だけではない。国内だけを見る必要がなくなったメーカーは、世界戦略を自由に練ることができるようになった。

また、働く人々の賃金が、世界と競合し始めた。深淵の労働者とシアトルが競合する。

ぼくが建築業界にいた80年代、90年代は、発注元のゼネコンから「値下げしろ」としか言われなかった。値下げとは、身を切ることを指していた。販売店はメーカーのぼくに材料費の値下げを依頼し、職人さんの労賃を下げる交渉をした。そしてもちろん、自分ちの儲けも犠牲にした。

いまはどうなっているかわからないが、このような「身を切れ」圧は、もはや通用しないだろう。

ただでさえ、仕事は多い。職人さんは不足している。そんな圧かけるところの仕事は遠慮します、となるはず。

梅田OSホテル。廃業して2年になるが建物そのまま。

おそらく、壊すにも予算の出処がないんだろう。

ユニクロが安いのは、この、「圧」タイプではない。

イケアもそうだね。

構造的に安い価格を生み出している。

つまり、ユニクロやイケアは「価格を発明」したのだ。

背景には、コンテナ革命がある。

今日、MAIDOで経営数値の講義をする。

バリューチェーンを金額で分析。その上で革命し、価格を発明できないかどうか議論するつもりだ。