2024年 作ったモノたち (アトラクション、AR、イベント、小説、etc)

Interactive / AR Engineerのkiyoです。

一昨年、去年に続き、noteで振り返るのも3年目。

今年も自分の備忘録も兼ねて、本業やプライベートで作ってきたものをまとめてみます。

▷ 本業

本業は変わらず、アトラクションエンジニアとしてアトラクションの他、自社のテーマパークに色々な仕組みを実装していました。

昨年度、自分が企画~アウトプットまで責任を持つプロダクトが多くなり、全体的に「作る」からその先まで自分が担うようになりました。

今年はその延長上で、一言で言えば、

「"点"ではなく、"面"の体験をどう作っていくか」

といったところを意識したものが多くなった印象です。

アトラクション単体ではなく、派生した仕組みや、パーク全体としての体験をどう産んでいくのか。

そうした視点でプロダクトを企画・開発していけた1年でした。

以下、主に公表可能なプロジェクトです。

チアスタンプ

会社の公式アプリ「PLANET PORTAL」を使って、パーク内のアトラクションへ応援スタンプを送るミニアプリとしての仕組みです。

自分はモバイルアプリに加え、アトラクション側に表示する仕組みも併せて実装しました。

アトラクション単独ではなく、モバイルアプリを使ったパーク内で新しい体験の仕組みを作ることで、遊びの窓口を広げる。

そうすることで、アトラクションやアプリに触れる入り口を広げていく、

体験を"点から面にしていく"ことを意識して、開発したものになりました。

マゼモンジェネレーター / AIモンスター生成ラボ 全国・派生展開

開発を担当してます「マゼモンジェネレーター」

— kiyo | Interactive Engineer (@kiyossy0715) August 9, 2024

全国を行脚して、設営してきました!

生成AIの"何が生まれるのか見えないわからなさ"を"実験のワクワク"として遊びにしたアトラクション。

「こども達が触れる初めてのAI」のカタチとして、

日々アップデートしてますので、ぜひ遊んでみてください! https://t.co/wwCNnlX23T

昨年度、かなりの時間を費やして開発をした「マゼモンジェネレーター」こちら、昨年度はリリース直後で、ロケーションテストを実施していたぐらいのタイミングだったのですが、ついに正式リリースということで、全国の店舗に展開、稼働が始まりました。

自分の子供のような、責任があるコンテンツなので、もちろん設営で全国行脚してきました。

日々の稼働状況見つつ、既存アトラクションと違い"追加課金"を要するコンテンツでもあり、売り上げなども日々データで見ながら、中身やコンテンツの改善も回していく、"運用"を意識したコンテンツになりました。

また、後半には作成したオリジナルのキャラクターのグッズを作成できるサービスも開始。

(ここは会社のWebチームの皆様のお力で実現しました)

この機能も、アトラクションをただ「遊んで楽しい」で終わらず、アトラクション以外の場所で・遊んだ後・アトラクションそのもの以外の楽しさの仕組みを作る。

体験を点ではなく、面に広げる意識で追加していった機能になりました。

パレドラシル / 光と音で奏でる樹

先週に続き、パークを開発中、

— kiyo | Interactive Engineer (@kiyossy0715) November 29, 2024

「リトルプラネット ららぽーとTOKYO-BAY」がオープンしました!

初導入となるエリア、

"パークを光と音のパレードで盛り上げる大樹"

「PAREDORASIL (パレドラシル)」

の企画~開発を担当してます!

パーク体験も色々新しい挑戦で進化中です。https://t.co/5Ipbznxpzf pic.twitter.com/sF6J0o2iJP

後半に大きく時間を割いて開発したアトラクション。

11月に新規オープンした店舗 「リトルプラネット ららぽーとTOKYO-BAY」に導入する形で開発したエリア型の空間演出型アトラクションです。

パークの中心にある、大樹。そこを前に広がる休憩スペース。

照明と音楽で通常時はゆったり休める空間を演出しています。

一時間毎には鐘の音共に、キャラクターのテーマソングが流れ始めます。

照明の演出が彩り、シャボン玉も飛び出る、パレードで空間を彩ります。

弊社の運営する「リトルプラネット」は、アトラクションは多くありつつ、空間を使った体験が弱いと言う弱点がありました。

また、テーマパークにはつきものの「時間で発生するイベント性(パレードなど)」がまだない、と言うこともあり、それを導入していく。

ここも意識として、パークとして広い"面の体験を整える"と言う意識で開発を進めた企画になりました。

このアトラクションでは、昨年度のマゼモンジェネレーターと同じように、ただ開発をこなすだけではなく、アトラクションを作る上でとにかくいろんなものを自分で担当して作りました。

・アトラクションの企画や申告

・照明や映像ど同期全てを連動させるシステムや実装

・シャボン玉を送り出す制御システム

・照明各種ハードウェアの剪定や組み上げ

・照明演出を作成するためのシミュレーションソフト

・子供たちがダンスしたくなる楽曲の作詞作曲 (AIとの協奏)

特に、パレード中に流れる楽曲は昨年度から触れている「AI技術」の領域を応用して、作詞作曲まで自分で担当しました。

作詞に関しては、ChatGPTを相棒に、子供たちが口ずさみたくなるように自分で歌いながら編集をひたすら繰り返し。

作曲に関しては Suno を用いてベースを作成し、自分で編曲・調整して仕上げています。

曲に関しても、AIを用いて既存テーマパークの有名曲やヒットソングなどの傾向を分析、含まれる楽器や曲のイメージをベースにプロンプトを作成するなどしています。

結果的に、なかなか子供たちには好評で、現場からも「つい口ずさんで踊ってしまう」などの声をいただいて好評をいただけました

タカラトミープラネット

新パークとなる「タカラトミープラネット」発表です!

— kiyo | Interactive Engineer (@kiyossy0715) October 25, 2024

プラレール、リカちゃん、黒ひげ危機一発、ベイブレード等、おもちゃを題材にアトラクションもほぼ新規開発。

自分は主にアトラクションを繋ぐ裏側のシステムで関わってます。

おもちゃ好きの人は是非ご来場ください!https://t.co/YGslCRp6Rt pic.twitter.com/ZRc0OMDSLq

タカラトミーさんのIPを使ったテーマパークを11月にオープン。

自社で展開する「リトルプラネット」とは別業態、かつ他社IPということで、会社でも大きな挑戦となったプロジェクトになりました。

自分は表のアトラクションというより、リトルプラネットで培ったパークで遊んだ記録をIDバンドに残すシステムなどを導入するなど、裏方周りを担当しました。

アトラクションはリトルプラネットの時から一新、すべて新規に開発を進めていて同僚たちがかなり時間をかけて作り込んでいます。

(一部はリトルプラネット以上に力を入れて、総力戦で臨んだものも)

パーク自体はお子さんがいるのはもちろん、大人だけの入場も可能となっているので、近くの方はぜひ遊びに来てください。

パーク出店・アップデート

今年は先述の「タカラトミープラネット」以外にも、自社のパークの出店が相次いだ年になりました。

・Muchu Planet TSUTAYAレイクタウン

・リトルプラネット ダイバーシティ東京 プラザ

・リトルプラネット イオンモール札幌苗穂

・リトルプラネット ららぽーとTOKYO-BAY

・TOYLO PARK powered by リトルプラネット イトーヨーカドーアリオ蘇我

自分も設営作業を行いつつ、昨年度開発した、アトラクションを個人のIDバンドで繋げるシステム「シャリング」にまつわるアップデートを行なっていました。

また、パーク内のイベントも色々と実施をしていました。

元々、ベースとなるICバンドのシステムを担当していたこともあり、それに関連したパーク内のイベントを実施したり。

これらも2年前から仕込んでいるシステムがあるからこそ、コンスタント・低コストで数を実施できる強みを作れた気がします。

ここは、やはり自社で運営・開発しているテーマパークだからこその強みが生きてきているなと感じます。

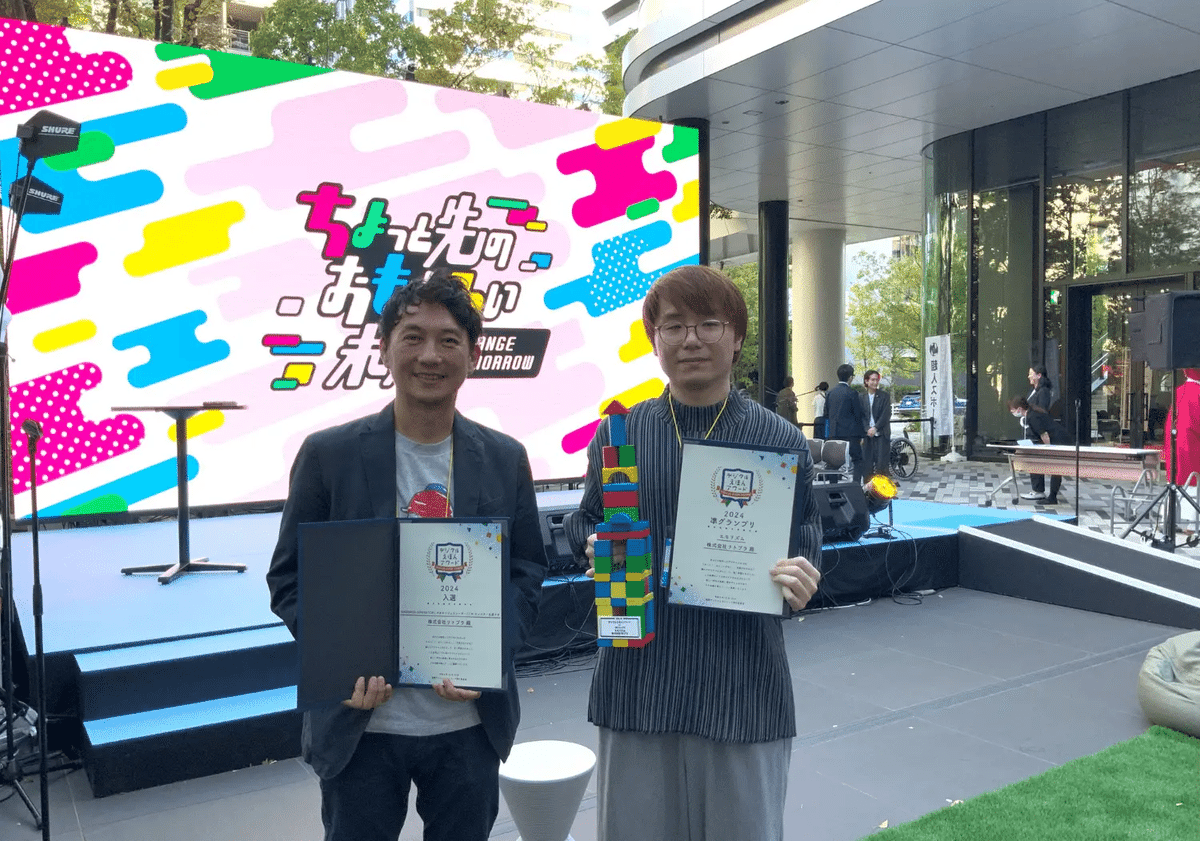

デジタルえほんアワード2024 準グランプリ受賞

本業での報告、

— kiyo | Interactive Engineer (@kiyossy0715) October 14, 2024

デジタルえほんアワード2024にて、開発を担当した、

「エモリズム」が準グランプリ、

「MAZEMON GENERATORA/AIモンスター生成ラボ」が入選をいただきました!

どちらも個人的にも思い入れを込め、主導して作ったプロダクトなので、二つとも評価をいただけて嬉しいです。 https://t.co/VUstmEkrhl

作った時期自体は昨年度ではありますが、昨年、開発した

・エモリズム

・マゼモンジェネレーター

が デジタルえほんアワード2024 にてそれぞれ準グランプリ・入賞をいただきました!

デジタルえほんアワードは個人でも昔応募などをさせていただいていたのですが、会社のプロダクトで、しかも入賞以上の準グランプリといただけたということで感慨深いです。

どちらも昨年度、自分が企画から開発まで主導した、「自分が責任を持っているプロダクト」だったので、そこもとても嬉しかったですね..!

▷ プライベートワーク

2024年も年初からありがたいことにご相談をいただき、プライベートワークでの制作もしていました。

通年で関わっていて大きなプロダクト一つあるのですが、それがまだ公表できないため、今年は1案件だけのご紹介です。

リアルRPG 「テープファンタジー」

2024年10月13日に開催された、実証実験プロジェクト「demo!tape」

2025年大阪・関西万博に向けて、新しい街の遊び方を提案する、街中を使った企画です。

その中の一つ、リアルRPG「テープファンタジー」と言う企画に使うゲームコンテンツの開発を担当させていただきました。

開発にあたっては、いつもの相方と主にKATAKOTOとして参加。

企画の最後に望む、ゲームアプリや簡易筐体を含めて開発・作成しました。

イベント当日は、タイトルの通り、RPGの世界が梅田駅阪急サン広場を中心に広がったものになっていて、ゲームの世界から現実の世界に迷い込んでしまったキャラクターたちと交流したり、ミニゲームに臨んだり。

その中で「あいことば」を集めていき、最後に望むゲームコンテンツに入力、ラスボス戦へ挑む!と言うものになっています。

リアルな商人が街中に普通にいたり…

自分は当日予定があり、現場に行けず、運営の皆様に全てお任せ状態になてしまったのですが、とても大盛況のイベントだったらしく、たくさんのプレイしているお客さんの顔を写真などで見ることができました。

今回お話をいただけた 左子さん とは一昨年の関わらせてもらった「2億歩先で会いましょう」でもご一緒させていただきました。

また、何か一緒に作りたいと思ってます..!

▷プロトタイプ・個人開発

2023年の振り返りの時、「今年は本業に集中して個人開発が疎かになっていた」とコメントをしていたのですが、2024年も同じ状態のような形で少し数が少なくなってしまいました…

拡張空想再現 「宇宙のウィンク」(ドラマ 「三体」より)

SFドラマ「#三体」より、作中シーン、

— kiyo | Interactive Engineer (@kiyossy0715) May 6, 2024

「“宇宙のウィンク“を体験できるAR」を公開しました!

あのカウントダウンも視界を覆います。

拡張現実で誰でもSFの世界に入り込むことが可能です。

ぜひ空を見上げ、遊んでみてください。#拡張空想再現 #STYLY #AR #Unity pic.twitter.com/Yvz727aeIF

一昨年まで色々作っていて、去年は開発できなかった、ARコンテンツシリーズ『拡張空想再現』

この時はだいぶ久しぶりにリハビリ的な意味合いで開発を開始。

題材はこの時ちょうどみてハマっていた、Netflixドラマ版『三体』の第一話に出てくるシーンを再現しています。

いつも使わさせていただいているARプラットフォーム「STYLY」でSky Segmentation 機能が使える、というのをみていたので、ドラマを見ていた時に「これは再現できるのでは!」とピンと来たというのもあります。

個人的には、"数字のカウントダウン"も雰囲気を合わせて再現できたところがお気に入りです。

AR x AIで魔法の妖精を呼べる"宿題ナヴィ" アップデート版

以前作った“AR x AIで魔法の妖精を呼べるアプリ“「宿題ナビィ」

— kiyo | Interactive Engineer (@kiyossy0715) July 3, 2024

GPT4oに対応させてアップデートさせてみました。

図解問題にも対応して答えてくれるようになったので、使いやすく。

より学びを楽しくしてくれる相棒感が増した気がする。#AR #AI #GPT4o #unity pic.twitter.com/UOqI0sxLjd

昨年度、開発したARxAIを使ったプロトタイプ「宿題ナヴィ」のバージョンアップ版。

この時期、OpenAIのGPT-4oがリリースされ、画像解析機能は備わったので、それに対応させました。

昨年度のプロトタイプ時点では、画像認識部分は GCP Vision API を用いて、二段構えの構成 (GCP Vision API での結果をを元にGPT-3 turboで回答) で作成していたので、だいぶシンプルな仕組みになりました。

図解問題の解析は思ったより精度高く、実際に実用エンタメアプリとしても、リリースできる手応えを感じられるデモになりました。

個人的、もしくは会社などでリリースできないかなど色々揉んでいるところです。

こちら、ありがたいことにWebメディアのTRILLさんに取り上げてもいただきました。

インタビューの中で少し自分の過去の作品に触れていただいている箇所もあるのですが、改めて思うと一貫して『学びを楽しい体験に変えるAR』を開発しているのかもと思ったり。

自分の開発傾向を振り返る機会にもなりました。

▷ 小説

2022年から挑戦し始めた小説ももう3年目。

と言いつつ、慣れてきたということは全然なく….

今年はそんな中でも、いくつかちゃんとした公募に挑戦していった年ではありました。

(今までもカクヨム関連の公募には出したことはありましたが)

・第230回短編小説新人賞 (3月)

・第231回短編小説新人賞 (6月)

・「日本SF作家クラブの小さな小説コンテスト」(6月)

・ 第12回日経「星新一賞」(11月)

もちろん、全て何にも引っかかることはなかったのですが、一昨年からの挑戦し始めた執筆活動において、また新しい一歩を踏めた気がしています。

以下、主に投稿サイトに公開してきたものです。

① 『自宅登山家 エミヤ・シュウイチの登る山』

新年一作目のSF短編を書きました。

— kiyo | Interactive Engineer (@kiyossy0715) January 3, 2024

物体縮小させる技術が登場した未来、

"自宅登山家"を名乗り始めた登山家への密着取材風の物語。

目標という山を登り始める新年、よければお読みください。#カクヨム #カクヨムコン #小説

「自宅登山家 エミヤ・シュウイチの登る山」https://t.co/Xsv59GCdGR

新年一作目としてかいたSF短編。

自宅に置いたミニチュアの中を登山する、"自宅登山家"のドキュメンタリータッチなお話。

アイデアとしては、言葉としての"自宅登山家"というのを思いつき、そこから描いてみた作品になってます。

②『私を羽織る』

SF短編小説を書きました。

— kiyo | Interactive Engineer (@kiyossy0715) January 28, 2024

心が鈍感になった時。

感情を知覚する装置で、見える情動が心を包む。

日常(本文)に感情(ルビ)が寄り添う。

そんな感情の機微を、ルビを使い体現できないかと書いてみました。#カクヨムコン9 #カクヨムWeb小説短編賞2023

「私を羽織る」https://t.co/6eYbTMTGcS

新年二つ目となる作品で、少し変わったギミックを入れた小説。

感情が薄れ、"日常に鈍感にになってしまった"主人公、そんな彼女が自分の感情を自覚的に感じる装置で少しずつ日常を取り戻す話。

出来事を本文、そこに付随する情動をルビで表現した作品。

ルビ表現をテーマに寄り添う形で使い、 読んでいる感覚や体験が新しい小説の形を挑戦した作品になりました。

この作品は個人的にも、この時感じていた自分の感情を素直にこめることができ、自分がエンジニアとしてやってきた

「技術を体験に翻訳し、体験の中に融かす」

ことをある種、小説に転用して、 「ルビ表現=文(物語)に寄り添うもの」として書けた作品でもあり、とてもお気に入りの作品でもあります。

現時点で、自分が小説を書き始めたときに

「書くならこんな作品を書いてみたい、作り出したい」と思っていた部分を現時点で一番体現した作品になったなと。

こちらは、気に入っていたこともあり、note創作大賞にも応募してみたりもしました。よろしければお読みいただけると嬉しいです。

③ 『はなれられない絵画達』

#KAC20245 のお題「はなさないで」に向けて、

— kiyo | Interactive Engineer (@kiyossy0715) March 18, 2024

掌編小説を投稿してみました。

某魔法学校に出てくるような、喋る肖像画たちの口喧嘩から始まるファンタジー童話的な話です。

(お題に無理矢理絡めた感も否めないですが..!)#カクヨム #KAC2024

「はなれられない絵画達」https://t.co/JcjFZLJpZC

カクヨム内での投稿企画に合わせて投稿した短編。こちらは久しぶりにSFではなく、童話風味のものに。

テーマが「はなさないで」というキーワードで決まっていたこともあり、そこに結構無理やり当てはめて、「口喧嘩しているけど、隣り合って、"離せない"肖像画」というキャラ同士の掛け合いで始まる作品に。

④ 『マンホールに祈る』

音声ARの原作コンテストがある、ということで、

— kiyo | Interactive Engineer (@kiyossy0715) March 30, 2024

ARクリエイターとしては挑戦しておかねば!、と思って投稿しました。

マンホールの上に立ちたくなる / 立ちたくなくなる

体験になるように意識して書いてみたホラー短編です。

「マンホールに祈る」#カクヨム #音声AR #SARFhttps://t.co/JssP4A4t5C

カクヨム内で、音声ARの原作のコンテスト「SARF×カクヨム 短編こわ~い話コンテスト」というのがあり、そこに向けて応募して描いた作品。

ARクリエイターとして、これは参加せねば! という気持ちで書いた作品でした。

内容としては、「あるマンホールの上に立つ人々」の噂話から、それを追体験しようとする話で、ARロケーションとしての場所を「マンホールの上」と設定した作品でした。

よくよく考えると、コンテストの趣旨としてはもう少し具体的な、一箇所に定まる"場所"を想定されていたので、街中にどこにでもある"マンホール"は、題材としては合ってないか…みたいな反省はありつつ…

ただ、自分が音声AR x ホラーを作るなら、という視点で、"日常見慣れていつでもアクセスできる場所から一気に怖い世界に連れて行かれる" アクセスポイントとして、マンホールを設定してのは悪くなかったのかもなーとかも思ったりしています。

いつか、別の形で消化してみたいなと考え中です。

⑤『時を渡る天使』

「天使の化石」というお題に短編をタイムアタックで書く挑戦。

— kiyo | Interactive Engineer (@kiyossy0715) April 10, 2024

2000文字以内のSF小説を書きました。

5分ぐらいで読める、奇妙な寓話みたいな話です。

よかったら読んでみてください。

「時を渡る天使」#カクヨム #小説https://t.co/jW3w65Qiod

カクヨム内での2000文字以内縛りの企画に参加して書いた掌編寓話的SF。

これはかなり短時間にタイムアタックで書いた作品なのですが、題名の漢字や、寓話的な話に少し不気味さを込められた作品。

短いですが意外と気に入っている作品です。

⑥『人鳥姫』

秋待諷月さんの企画

— kiyo | Interactive Engineer (@kiyossy0715) May 31, 2024

「#ペンギンSFアンソロジー」に参加して、

短編小説を投稿しました。

"人鳥姫"と書いて"ペンギン姫"と読みます。

結果的にペンギンそのものはあまり出てきてない...かもなのですが、よければ読んでいただけたら嬉しいです。#カクヨムhttps://t.co/R074qXhT9j

こちらカクヨムでの企画、#ペンギンSFアンソロジー に参加する形で描いた作品です。

tacicaと言うロックバンドの「人鳥哀歌 (ペンギンエレジー)」という歌がありまして、その曲が好きだったこともあり、

「こう見るとペンギンってそういえば漢字で"人鳥"と書くなー、なんか"人魚"みたい」と思ったところから、言葉重視でタイトルを決めて、そこから内容を考えて傘下まで駆けつけた作品。

勢いでつけたものの、個人的にはタイトルは気に入っています。

内容はSF色は低いものの、比較的オーソドックスな展開、後半にかけて一気に視界が開かれるようなカタルシスが出るようなものになってます。

(この辺りは昨年からも振り返って、自分が映画・短編アニメが好きなのでそういった構造で占める物語が好きな傾向が如実に出ています….)

#ペンギンSFアンソロジー はXを中心にだいぶ盛り上がりを見せた企画になっていて、参加しながら、いろんな方の作品を読ませていただいたり、盛り上がりを日々みたり、投票もさせていただいたりと、楽しかったことが記憶に残ってます。

⑦『人成日記』

「日本SF作家クラブの小さな小説コンテスト2024」に応募して、短編SF小説を投稿しました。

— kiyo | Interactive Engineer (@kiyossy0715) June 2, 2024

(pixiv初めて使いました)

お題の書き出しに合わせ、日記と人の営みの寓話的な話。よかったら読んでみてください。#さなコン #さなコン2024

人成日記 | 蒼井どんぐり / kiyo #pixiv https://t.co/DtW5fjFpET

いつも投稿しているカクヨムとは違い、pixivでの投稿。

pxivで毎年開催されている公募「日本SF作家クラブの小さな小説コンテスト」というものがあり、そこに参加する形で描いた作品。

存在は去年あたりから知っていて、ただ去年は出そうと持って出せず…となってしまってまして。今年は公募に挑戦する!という目標もあり、今年こそは! とリベンジ参加もできた作品でした。

書き出しの文章が決まっているお題、日記に関連した書き出しだったのでそこできるだけ遠いところに行こう、と意識をした結果、遠大な人と日記の営みについての話になりました。

⑧『ポテトヘッド』

SF風味の短編小説を書きました。

— kiyo | Interactive Engineer (@kiyossy0715) July 20, 2024

「緊張したら人をじゃがいもだと思え」とはたまに言いますが、ARで実現してみたら…?

視覚(本文)と知覚(ルビ)が交差し、

読みながら"混乱と狂気を追体験する"体験型の小説です。#カクヨム #小説 #kakuyomu

「ポテトヘッド」https://t.co/zLzoV8lM12

いつもの投稿フィールド、カクヨムに戻ってきて投稿した作品。

年始にかいた『私を羽織る』と同じようなギミックを持つ、ルビをテーマを表現することに使った、変則型の小説です。

緊張しいの主人公が、よくあるおまじない「人の顔を芋だと思えば緊張しない」というのをリアルに視界ジャックできるデバイスで行ったら、という形のSFホラー風味の話。

視覚的に見えているのが本文、知覚されているものをルビ、で表現することで、主人公の体験している世界を擬似的に文章で表現した作品です。

アイデアや構想自体は『私を羽織る』の時に同じように考えつつ、

「ちょっと話や描写がエグすぎるか…」とも思い、先に『私を羽織る』を描いてからは構想を寝かせて、少し経ってから書いたお話。

個人的にはこのルビなど、小説の技法や表現を使った、"小説だから作れる体験" の実験は続けていきたいなと思っています。

⑨ 『じき生まれる』

短編SF小説を投稿してみました。

— kiyo | Interactive Engineer (@kiyossy0715) August 4, 2024

自分も開発で触れている"AI"技術も関連する、不可思議な事象の話。

5分ぐらいで読めるので、よかったら読んでみてください。#小説 #カクヨム #kakuyomu

「じき生まれる」https://t.co/AR32M5ZgsN

小説を書き始めた時から、参加させていただいているカクヨムの自主企画「カクヨムSF研」

そこに参加する形で描いた作品。

不可思議な銅像と、そこにまつわるAI、そして今後起きそうな話。

話としては短いので、少し頭に興味のフックとなるような不可解な状況を設定しようとして、設定から考えた作品。

また、自分が本業でAIに触れ、またAI技術の進化のスピードを感じながら「こういうことがいつか起こるかも」という、空想予測的な要素も込めたお話になってます。

⑩ 『まなざしを重ねて』

久しぶりに短編SF小説を投稿。

— kiyo | Interactive Engineer (@kiyossy0715) December 27, 2024

父の残したARグラス、家の空間映像と記憶を巡る少女。

個人的に"AR"に感じる、”時間を超え、重なる技術"としてのエモさを、短編アニメ的な映像をイメージして書いてみました。#小説 #カクヨム #カクヨムコン10

「まなざしを重ねて」https://t.co/cnQDwAp0ec

2024年度、最後に投稿した作品は自分のホームグラウンド? な題材の「AR」を使ったものに。

話としてはオードックスで、ARを題材に、

「残されたAR映像と記憶を巡り、少女が立ち直っていく」話になっています。

今年は色々変則的なものを書いてみたりしていたこと、この時最近執筆活動ができていなかったこともあり、「自分がすんなりと書ける題材」で「自分が描きやすい展開」に忠実に書いた作品でした。

ということもあり、かなり自分の作品の手癖が詰まった作品になったと思います。

テーマとしては、ずっと自分がARに感じている、技術の側面

「場所に紐付き、時間を超えて情報や感情を残し、そして一度に重ねることのできる技術」

という側面に着目して、その技術だから起こり得る人の感情の機微や、風景を意識して描きました。

また、この時期、短編アニメにだいぶハマっていたので、"アニメ的な映像"を意識した、色彩と驚きのある風景を描こうとしたものになりました。

▷ 振り返って

今年は振り返って思うのは、まず、

「個人での制作・活動が本当に減ってしまった….」

という反省です…

(去年の振り返りでも同じことを感じていましたが….)

個人開発について、一昨年2022年と比べても数が減っていて、小説に関しても公募に挑戦はできたものの数は増えていない….

(あんまり過去と比較するのは良くないですが、2022年は今見るといろいろ作って、活発ですね… しかもこの時はこれでも、あまり活動できてないイメージすら持っている)

本業の方は昨年度から意識していることを延長し、新しい視点で色々と仕掛けていくことができました。

テーマとしてあげていた「"点"ではなく、"面"の体験をどう作っていくか」と言う視点で、単純なアトラクションにとどまらず、

・アプリと連動した、アトラクション体験の拡張

・遊んだ結果を使ってグッズを作成・販売できる仕組みによって、遊んだ後の拡張

・パレードや空間、イベントなどによるパーク体験の拡張

と、一つの体験を作ると言うより、周辺の体験を広げ、広く"パークの体験"の拡充をしていく。

体験を考える上で、仕掛けていく視座が一つ上に上がった、とも言えます。

ただ、それと表裏一体としてですが、「強固な点を自分が作り上げる能力が弱くなった」とも感じる1年でもありました。

ある種、一個の強烈なアイデアや思いつきだけで、スピード感を持って作り切ってしまう力が減ってきているとも。

それがもろに個人制作にも影響が出てきているように感じてもいます。

(実際、昔のようにアイデアありきで完成まで持っていく、質より量!という感じのフットワークは確実に失われている感じはします)

今年はそんなことを感じつつ、上記のように本業では見る視野が変わったから、これも成長!、と言い聞かせたり、副業も毎月やりながら、「自分は活動的に制作をしているぞ!」と自分を納得させて、ある種満足しながら時間を過ごしてしまった部分もありました。

良くも悪くも、言い訳ができるぐらいにはいろんなことをしていたのだと。

なので、来年はその言い訳をできないよう、"意図した覚悟を持って"臨む年にしたいなと思っています。

目標や作りたいものを定めて、そのために副業を減らし、明確に自主活動に時間を使っていく。

結局、去年掲げたのと同じく、

「意識的に個人の活動に制作にコミットしてみる」

と言うことではあるのですが、今年はそのために

「やりたいことのために、やらないと言う選択をしっかりする」

と言う覚悟を持ちたい、と思った一年でした。

(と、ここまで書けば流石に3年連続同じ後悔を踏むのは流石に恥ずかしいので、色々作るはず、と言う来年の自分に期待して…)

と言うことで、2024年、作ってきたものの総括となりました。