要約「考える技術・書く技術」

【今回読んだ本】

前に読んでいるのですが忘れている部分も多いので再読。主に自分用のメモです。

【この本を一言でまとめると】

” 人にわかりやすく伝えるためには、わかりやすい論理構造が必要 ”

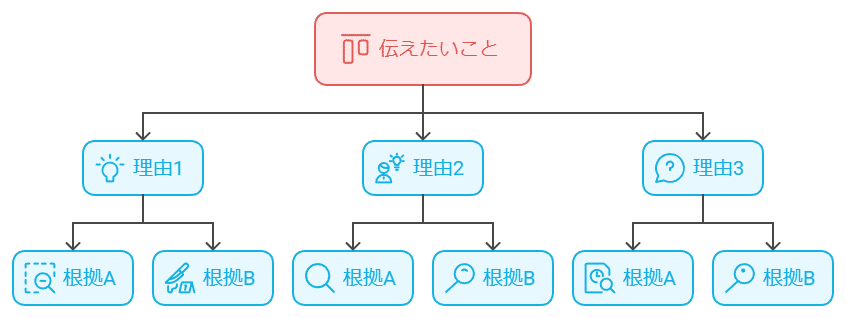

■ピラミッド・プリンシプル(ピラミッド構造)

基本となる考え方はコレ。横と縦方向に考えを関連付ける。

■相手にうまく伝わらない要因

「書き手の考え方のプロセス」と「読み手の理解のプロセス」がうまくマッチしていないことが要因。読み手が理解できるような理論構造にする必要がある。

■実際に自分が何を言いたいのかを正確に知ることは難しい

「で、結局あなたは何が言いたいの?」 と言われて言葉が詰まったことは誰もが一度は経験しているはず。自分の言いたい事、考えていることを明確に認識している人はほとんどいない。友達に愚痴っているだけで問題解決の糸口が見える時があるように、人は自分の考えを正確に知ってはいないのだ。

■読み手にとってテキストで言いたいことをくみ取るのは大変

たとえ2枚の報告書であっても何百文字という文字を読んで、書き手の言いたい全体図や要点を把握するのは大変な作業であるということを自覚しよう

■人間は頭の中で無意識にグルーピングする

例えば彼女から「じゃがいもと牛乳とりんごとみかんと卵とニンジンを買ってきてほしい」と言われた時に無意識に【野菜はじゃがいもとニンジン。乳製品は牛乳と卵。くだものはりんごとみかん】と言ったように記憶するはず。全部覚える必要はあるがピラミッド型で考えた時に上位階層の「野菜・乳製品・くだもの」の3つを覚えれば下層の商品たちに関連付けられる

■読み手にとって理解しやすい理論構造とは

まずは大きな考え方を受け取り、次のその大きな考えた方を構成している下層の考え方を受け取る。ようはピラミッド型。頂上にまずは主となる大きな考え方があり、その大きな考え方を支えているのが下層の考え方

■ピラミッド構造で適切に分類するポイント

1.どの階層であれ、その階層は下層のメッセージを要約したもの

2.各グループは常に同じ種類のメッセージであるもの

└常に同じ名詞でくくれること

3.各グループは常に論理的に順序付けられているもの

└ 演繹の順序(大前提・小前提→結論)

└ 時間の順序(1→2→3)

└ 構造の順序(北→南、東→西)

└ 比較の順序(優先度高→優先度中→優先度低)

■縦の構造で意識すべきは「why?」

・Q&A方式で縦のメッセージを構築していく。読み手のことを意識しよう

■ピラミッド構造を作るときの考え方

1.一番上の箱を作るときは「主題はなんだろうか?」(自分は何が言いたいのか)

2.主題に対して読み手が疑問に思うことへの答え(主題を読んだ時に〇〇さんならどんな疑問を思うか)

3.で、答えは結局なんなのか

■ストーリーラインの重要性

そもそもなぜ文章や資料をストーリー化させるのか?それは文章を読んでもらうため。なぜなら人間は自分の興味のあるものしか読まず、頭の中は常にいろんな情報に溢れているため読んだけど一行も覚えていないということが日常的に起こる。今だけは自分の文章や資料に集中してもらうための仕掛けこそがストーリーという仕掛け。