腰椎椎間板ヘルニア 〜圧迫型と絞扼型の特徴〜

こんにちは!腰痛マガジンメンバーのこじろう(@reha_spine)です。

今回は、「腰椎椎間板ヘルニアにおける神経根の圧迫様式の違いと、それによる各々の特徴や指導内容」を中心にご紹介させて頂きます。

「腰のヘルニアと言えば前屈位で症状が悪くなる・・・」

という思い込みはありませんか?

自分自身も以前はそう思っていました。

しかし、ヘルニアには腰椎の屈曲で症状が増悪する場合と、伸展位で症状が増悪する場合があります。

そこで、今回は2つのパターンに分けて特徴をまとめましたのでヘルニア患者さんを担当される方は特に参考にして頂けたらと思います。

今回の記事は特に以下のような方にオススメな内容となっております!

✔︎ 腰椎椎間板ヘルニアについてより理解を深めたい方

✔︎ 腰椎伸展で症状が悪化する場合について理解を深めたい方

✔︎ 画像を見ることで屈曲・伸展のどちらで痛いかを判断できるようになりたい方

✔︎ 屈曲もしくは伸展で痛い場合の各々の指導方法を学びたい方

✔︎ 若年者と高齢者の腰椎椎間板ヘルニアの特徴について学びたい方

では本題に移っていきましょう!

▶︎腰椎椎間板ヘルニアについて

まずは、教科書レベルの内容ですが今一度確認していきましょう!

腰椎椎間板ヘルニアとは椎間板の髄核や線維輪が膨隆または脱出することによって神経根や馬尾神経を圧迫し、症状を伴うものをさします。

病因としては、椎間板の加齢変化による髄核の水分減少(髄核の変性)が基盤となり、周囲の線維輪の断裂が起こり脱出します。

また、腰椎の屈曲時や屈曲に捻りが加わると圧迫力が大きくなり、椎間板膨隆のリスクを高めます。

さらに、持ち上げ動作や背部の過屈曲を伴う屈曲運動が長年繰り返されることで椎間板への負荷が強まり、ヘルニアの原因にもなります。

と、このあたりがよく教科書などに記載されている内容かと思います。

やはり発生機序としては、腰椎の繰り返される「屈曲」動作というワードがよく載っているため、

ヘルニアは腰椎屈曲動作にて症状が悪化する

という思い込みが生じているのではないかと思います。

以下の記事は上記の内容も含めた過去のCLINICIANSでの無料記事になりますので参考にご覧下さい!

では、ここからはヘルニアの「圧排型」と「絞扼型」の2つのパターンについてまとめていきたいと思います。

▶︎圧排型と絞扼型のヘルニア

主に座位や腰椎屈曲で症状が悪化するヘルニアと、主に起立や歩行で症状が悪化するヘルニアによっては、症状が緩和する姿勢や指導する姿勢も異なってきますのでここでは両者のヘルニアの違いについて説明していきます。

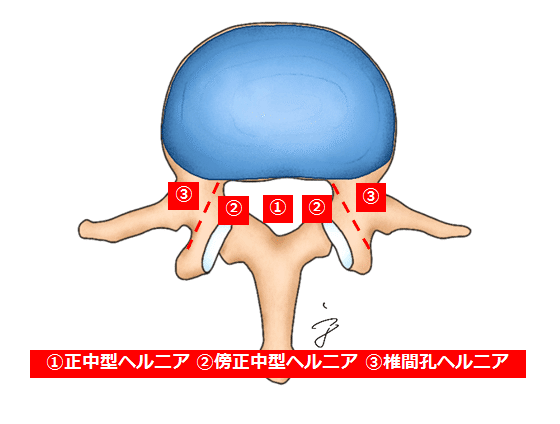

神経根の圧迫様式は「圧排型」と「絞扼型」に分けて考えることができます。1)

【圧排型】:腰椎の屈曲にて症状が増強し、屈曲動作が障害される。

前方からのヘルニアによる局所的な圧迫と牽引力が神経根に加わることで症状が発生します。神経の圧迫が前方からの椎間板による圧迫のみであれば圧排型と判断します。

【絞扼型】:腰椎伸展にて症状が増強し、伸展動作が障害される。

黄色靭帯の肥厚や椎間関節の変性などによって、後方から狭窄された脊柱管内や椎間孔内に、前方要素の椎間板による圧迫が生じることで神経根が前後から絞扼されていれば「絞扼型」と判断します。

圧排型の徴候に加えて後屈位でも下肢症状が生じます。

また、絞扼型を起こしやすいヘルニアのタイプとしては、外側型ヘルニアや外側型狭窄、椎間孔狭窄があり、神経根絞扼徴候が高率に陽性になります。2)

外側型ヘルニアとは、③の領域のヘルニアとなり、椎間孔ヘルニアより外側に発生する椎間孔外ヘルニアも含みます。

▶︎圧排型と絞扼型の特徴について

ここから先は

実践!ゼロから学べるLowBackPain

本noteマガジンはベテランの腰痛治療のスペシャリスト(理学療法士)3名が腰痛に特化した機能解剖・評価・治療などを実践に生きる知識・技術と…

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?