美術評論という視点芸術〜西洋美術史・高階史観とは何か〜評論家・高階秀爾に捧ぐ

1・その功績の大きさゆえの美術史観=高階史観

私は数年前に東京から引越すとき大量の書籍を手放したが、それでも手元に高階秀爾さんの著作は何冊か残していた。「名画を見る眼」「続・名画を見る眼」(岩波新書)、「近代絵画史」上・下(中公新書) は今も持ち続けている。もう何年も読み返していないが、私の今の西洋の美術観が、ここに書かれていたことが土台となっていることは、どうしても否定できない。

「名画を見る眼」「近代絵画史」は、現在なお西洋美術への格好の入門書であり、後身の研究者にとっては指標ともなるバイブル的存在でもある。

また近代日本の洋画史として重要とされた「日本近代美術史論」(ちくま学芸文庫/講談社学術文庫)も、高橋由一・黒田清輝から岡倉天心・横山大観という、現在の日本の近代美術史の固定概念を形成させる上で、大きな力を及ぼしたと言えるだろう。

ある意味、確固とした美術の歴史観、(幕末明治の歴史に対する小説家・司馬遼太郎の「司馬史観」のように)、戦後日本の西洋美術における出来上がった「高階史観」とさえ言えるのではないだろうか。その功績の大きさがゆえのことである。

2024年10月17日、美術評論家・高階秀爾氏が亡くなった。1932年2月5日生まれ、92歳だった。5つ上に同じく西洋美術評論の坂崎乙郎がいて、3つ下に図像学の若桑みどりがいた。高階さんは、その二人より20年、30年長く生きて評論活動されたのである。

誕生日が私と同じ2月5日だったことを初めて知った。実に37年離れていたことになる。私の生まれた1969年の時点で37歳だった。美術史家としてはまだ若い。「名画を見る眼」はその37歳の時に出版されている。

戦後日本が敗戦からの精神的、経済的余裕が芽生え、西欧の美術をようやく俯瞰できる絶妙のタイミングで、高階さんは若き壮年時代を迎えるという運命に恵まれる。その後、大量の著作、雑誌連載、展覧会図録の執筆機会、そして1976年スタートするNHK教育テレビ「日曜美術館」などのテレビ番組への出演も多数めぐってきた。

私は自分にとって西洋美術評論家には、高階秀爾や宮下規久朗の前に、「坂崎乙郎」という存在があった、と言ってきた。それは論点や視座の違いという意味ではなく、単純に絵画や作品に対する姿勢、見る眼の”のめり込み”方が、高階さんのように客観的に包括的であるより、坂崎さんの美術に対する熱量に憧れていたから、そう言っていたに過ぎない。

しかし私が中学生のとき(今からおよそ40年前)、まだ坂崎さんが存命中に「絵とは何か」(河出文庫)を読んでいたこと。のちに坂崎さんが、ゴッホと同じく自ら命を絶っていたことを知ったことで、彼の書き残した著作への関心がさらに高まったこと。そうしためぐり合わせが、今、現在、日本の西洋美術を見るスタンダードな歴史観に、あるクリティカル(批評的)な視点を私の中に芽生えさせたこと。

ここに大事な鍵が隠されている。今そのことを少しここに書いておこう。

高階秀爾さんが打ち立てた巨大な日本西洋美術史観を尊敬し、私はその功績に祈りを捧げる。私は、美術を通して、真の歴史の姿を見つめることを心に誓う。私たちは今こそ、冥界へと通じる真実の福音に耳を澄ませよう。ご冥福をお祈りするとは、まさにその行為を指す。

2・ゴッホは自殺ではない、という希望的”愛”の視座

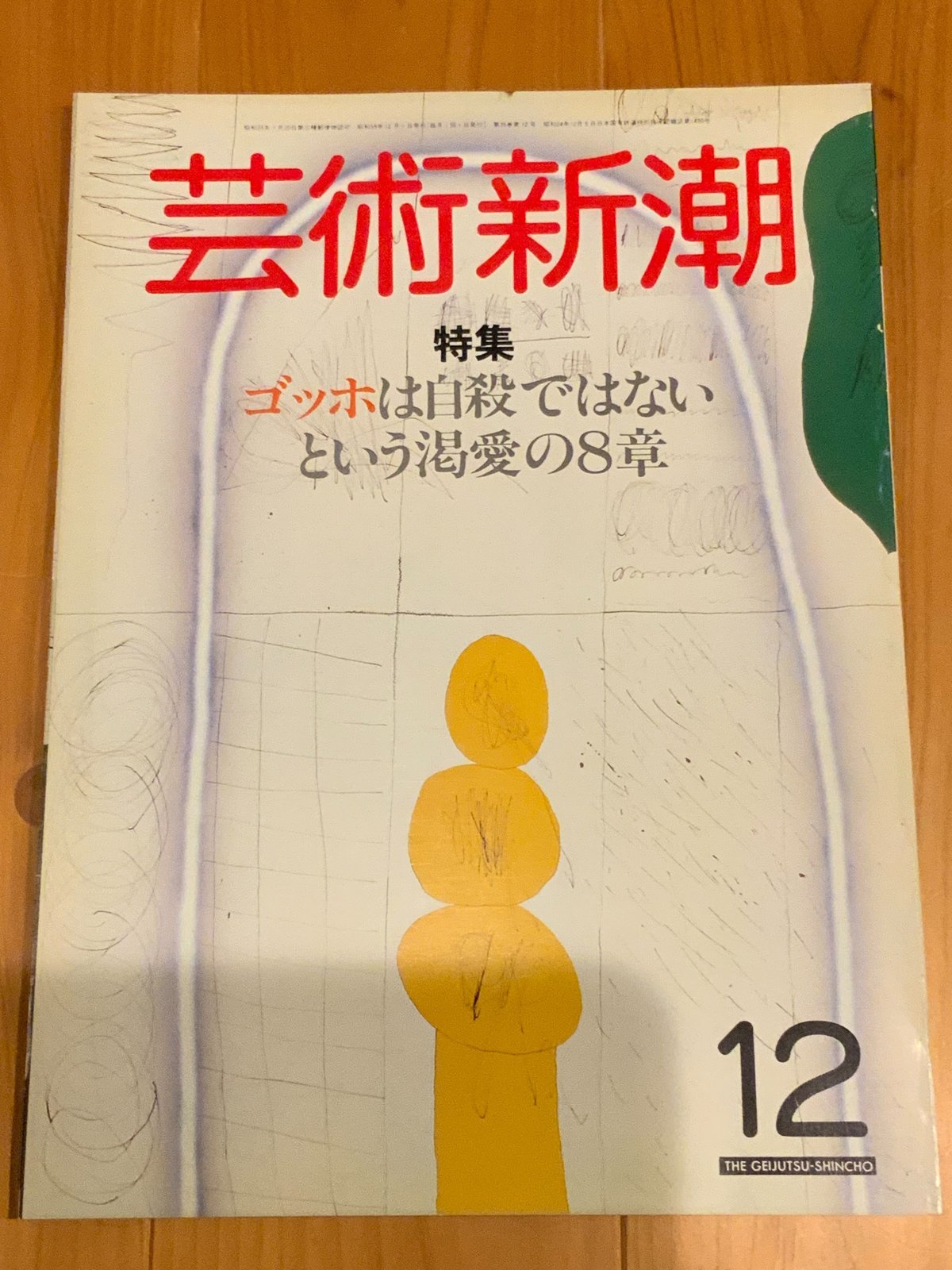

1984年12月号の「芸術新潮」の巻頭企画に高階さんが編集・解説した

「ゴッホは自殺ではないという渇愛の8章」という題の記事がある。

そのタイトルだけでも、高階秀爾の美術史観が現れている。

絵画や美術作品が持つ人生の光や希望を読み解くことが、芸術評論には必須なのだ、と私は思う。あらゆる美術評論家、美術史家にとって、それは全人類に対する使命とも言えるのではないだろうか。

ヴァン・ゴッホが自らの身体にピストルの銃口を向け引き金を引いたが、自殺未遂の状態となり最期を迎えたこと。その事実がどうだったのか?という次元の話ではなく、これは、芸術の光とは何か、という問題なのである。ゴッホが後半生を捧げ描き続けた絵が、人生の闇や絶望を通り抜けた末の”光”なのだということである。

その意味で坂崎乙郎も高階秀爾もゴッホの一枚の絵の前では同じである。

だが美術には光と闇、善と悪、聖と俗がある。”死”というものを受け入れれば、その対極にある”生”への力が呼び覚まされる。彼ら美術史家はヴァン・ゴッホが描いた月夜の光やひまわりの画面の中に闇を見出し、陰鬱な人間の仕草や表情の奥に一筋の光を感じ取る。それこそが美術評論家、書き手の正当な仕事なのである。

坂崎さんは1985年、評論執筆に油が乗っていた58歳の時に自ら命を絶った。5歳下であるが、高階さんは2024年、天寿を全うし92歳で命を終えた。

一方の書き手は、早くして自らの人生を閉じ、もう一方はその後40年近い人生を生き抜いた。生き抜いた評論家の活躍は、多くの人がその著書を手に取り、やがて化石のように固まり定着していった。

一枚の絵に光と闇が内包されているように、美術評論の書き手にも光と影が存在し、やがて、その昼は夜となり、陰と陽は逆転する。今、高階史観という太陽が沈もうとするとき、月夜に闇が照らされたもう一つの美術史観が立ち上がるであろう。

私は何も、裏の美術史を描写し続けたのが坂崎乙郎の著書だと言っているのではない。坂崎さんはそれを書き起こすところまでは生きなかった。

だから、まだ誰も「高階史観」の裏面で起こった真の芸術を捉えられてはいない。それは、今、高階秀爾という太陽の日没をきっかけに、本当の月夜の闇に眼差しを向ける時間が来た。いや、時代が来た、と言い換えた方がいいだろう。

坂崎乙郎には「夜の画家たち」(講談社現代新書/平凡社ライブラリー)という題の初期の著書がある。その題名が示すように「夜の”書き手”たち」が、太陽が沈んだ後の「高階史観」が照らしきれなかった「月夜の闇」に焦点を当てる”時”が来たのだ。

3・わかりやすく、限りなく入門編であることが傑作の証

美術評論は、わかりやすく、限りなく初心者への入門編であることが、傑作の証である。

私は「名画を見る眼」の初読以来、何度も手に取って、部分的に参照することはあった。だが、しっかり読み返すことは決してなかった。何故なら、一度読んでしまうと、美術作品や画家を論ずる、一書き手の視点のマジックにかかってしまうからである。

高階秀爾が書く絵や美術を論じる文章は、それほど巧みなのだ。

「名画を見る眼」第一章は、中世北欧の画家ヤン・ファン・エイクから始まる。ダ・ヴィンチやフェルメールではない、おそらく多くの人があまりその画家のことを知らないかもしれない。

ファン・エイクの「アルノルフィーニ夫妻の肖像」(ロンドン・ナショナル・ギャラリー蔵)は、今でこそ少し知られるようになったが、半世紀以上前の日本人には、まるで見たこともない絵だっただろう。

制作年は1434年。当時のテンペラ画隆盛の時代に描かれた最初期の油彩画であり、徹底した写実で描かれた作品である。

妻の手を取り祈る夫、夫婦となる結婚の儀式。全身像が描かれ、この絵を描いている画家が画面の手前にいる。そのことが、画面の奥に描かれた小さな鏡の中に、まるで写真のようにリアルに描き込まれている。その奥行きのある遠近法的構成が、絵を見る鑑賞者を、画面の奥へ奥へと引き込んでいく、魔法のような仕掛けがある。

ロンドン・ナショナル・ギャラリー

(※パブリック・ドメイン)

一枚の絵の中にさまざまに飛び交う視点を組み込み、また絵を見る鑑賞者をも引き込んだ世紀の傑作を生み出せたことに、これを描いた画家の確信がうかがえる。夫妻の結婚の儀を描き、契約の証人でもある画家は、その画面の中、つまり正面の壁に「ヤン・ファン・エイクここにありき」と書き込んだ。

妻となる女性は、膨らんだスカートの上に手を置き、子宝を望む仕草をとる。男女が結婚の契約を結ぶ、生命誕生=性の契りの儀式であり、そのエロスの証人こそが画家=クリエイター(誕生させる人)でもあるという二重の意味で、この一枚は芸術的宣言を謳っている。

「名画を見る眼」でこの一篇を冒頭に持ってきたことは、奇しくもその後日本の西洋美術論壇において「高階秀爾ここにありき」と刻むこととなった。

さまざまな視点が込められた絵や、画家の眼差しを、美術評論という文章においても読者を書き手の視点の中へと引き摺り込む。その魔法のような仕掛け、美術評論という視点芸術を高階は巧みに操った。

そして何より、あまたある他の多くの美術評論よりも、わかりやすく、限りなく初心者を導く入門編であること。それが、高階秀爾独自の視点であるにもかかわらず、まるで全史包括的な解釈でもあるかのように、巧みな魔法で誘導する。

それは間違いではない。何故なら、絵を見るということは、鑑賞者個人の独自の視点のみが存在する世界に他ならないからだ。

高階秀爾の著書を一読して、一枚の絵の前に立ったとき、絵を見る者は、唯一無二の独自の眼で、絵を見る。人間一人一人の独自史観がそこに立ち上がる。

私はその意味で「名画を見る眼」をじっくり再読することはしなかった。高階さんの著書から旅立ち、自分の眼で、自分独自の美術史観で名画を見ることができる眼を開かなければいけない、と考えていたからだ。

だが、その恐れは無用だった。魔法は、絵の前に立つだけで自ずと鑑賞者に仕掛けられる。見る者にそれぞれの独自観を生み出す作品であるかどうか、で絵の真価は決まる。それこそが名画として傑作の証となる。

「名画を見る眼」が照らさなかった”闇”を見る眼差しは、書を捨て美術館へと赴いた人々によって照らされるべきなのだと、ある一人の美術評論家は教えてくれている。

清藤誠司|セイジィ・キヨフジ 2024年10月24日

(TVプロデューサー/作家・美術史研究)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?