おむすびの会に参加しました *追記しました

きっかけ

偶然目にした、Tomiさんの記事。

佐藤初女さんのおむすびのこと。

そして、初女さんのお言葉「食べることはいのちのうつしかえ」。

ちょうど”丁寧に作られたものを、丁寧に食べることは、自分を大切にすること“という思いが強くなっている私にとって、響く言葉だった。

初女さんのお名前と、森のイスキアのこと…そしてお亡くなりになったことだけは知っていた。でもそれ以上のことは存じ上げなかった。

初女さんと、おむすびの会について、早速検索してみた。

Google検索のトップに、この記事がヒットした。tetotetoさんのおむすびの会。

「おいしいと思った時に、人はこころを開く」

…おいしいものをゆっくりといただくとき、心からほっとするような、心が凝り固まっていても徐々にほぐれていくような、そんな感覚がある。

それは昨年の、穂高養生園での体験とも重なる。

そして、今の私にとって本当においしいと思うものとは…シンプルで素朴で、でも、丁寧に慈しむように作られた”ごはんと汁物、そして野菜”なのである。

そのようなおいしいものを身体に入れた時…もし心身が弱っているときであっても、その人の本来の姿や、生きる力がゆっくり戻ってくる…そんなことを想像する。

というのも、私は対人支援職であるが、目指したい支援の方向性は”その人らしく(=その人そのものであること)生きること”で、”その人が本来の力を取り戻すこと”だと思っているから。

すぐに…初女さんのおむすびを知りたい。

そう思った。

上記の”森ノオト”に記載してある、tetotetoさんのfacebookやInstagramをのぞいてみた。

直近のおむすびの会の開催日は、ちょうど仕事がない日だった。すぐに連絡したところ、空きがあるとのご連絡!

…早速参加させていただくことになった。

tetotetoさんのおむすびの会に参加する

辻堂の、小さな、でもとても日当たりのよい明るいスタジオに訪問した。

主宰者のいのうえさん、みぞぐちさんのお二人、そして参加されたみなさんのエプロンはリネンで、ナチュラルな雰囲気。お料理上手な方たち。そんな第一印象だった。

それぞれの目の前に、小さな木のまな板が並べてあって、なんだかワクワク。

早速、お米を洗うところからスタートする。(研ぐのではない)

お米が入ったボウルと、水が入ったボウル。ボウルの壁を伝うように、静かに水が注がれる。

「お米がびっくりしないように」とのこと。

冒頭から”違う"💦

水道の蛇口からバーっと水を出して入れていた。水質には意識が向いていたけれど…

そして、両手で撫でるように、2回か3回洗う。その後30分浸水。

浸水させた後の、その日のそのときのお米の状態をみて、炊くときの水分量を決めるとのこと。

おむすびにするお米は固めに炊くので、水は少なめ。

吸水の間、大きな梅干しを箸でほぐしていく。

「ゆっくりやってくださいね」とみぞぐちさん。

つぎに、海苔もゆっくりと、手で折りたたんで正方形に切っていく。

初女さんは「海苔も痛いと思うから、ハサミはつかわない」と云われるそうだ。

30分浸水後のお米を見せていただいた。

私は「この状態は、どう評価するのですか?」と質問した。

私はお米の吸水状態をよく見たことがなかったので、今日のお米をみても、吸水が早いのかどうかよくわからなかった(改めて振り返ると吸水後に白くなっていることは見ていたのだが…)ので。

いのうえさんは「そのときのお米の様子を見るのです」「初女さんは、お米と対話するように、じっと見つめていました」「おちょこでちょっとずつ水を足したり減らしたりしていらっしゃいましたね」というようなことを話されたと思う。

ああ、と思った。

そして、評価という言葉を使ったことに自分自身もやもやとした。そぐわない言葉だった。

お米の状態と水の量は、これから自分で試行錯誤するんだな。何度もやってみたら、きっとちょうど良い塩梅がわかってくるのだろう。

また、「お米と対話」という感覚も違和感がない。

以前20年近くやっていた仕事での手技も、相手の身体と自分の感覚で対話するイメージで行っていたから…

この日にこれからおむすびにするお米は事前に炊いてくださっているとのこと。

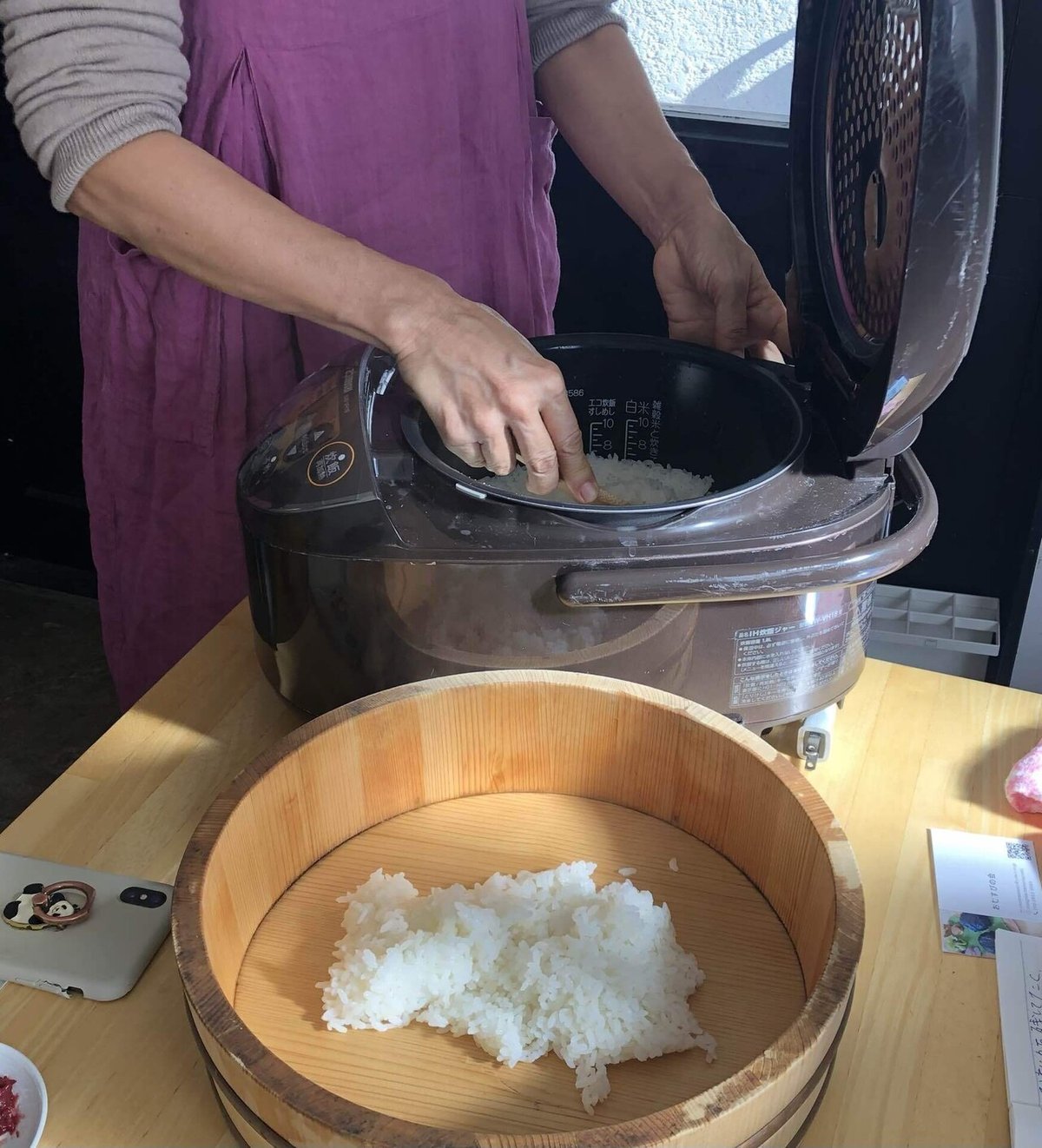

炊飯器の蓋が開くと…ふわっと甘いごはんの香り✨

(ああ、私の嗅覚も戻ってきているとちょっと嬉しくなった)

「初女さんは、(炊飯器などの)道具のことも信頼していたと思います。そのときにある道具を使って炊いていました」(いのうえさん)

ごはんは天地返しはせずに、寿司桶にいったん移す。

このときも、少しずつすこしずつ、優しくしゃもじで上からすくうのだ。

桶に移したごはんを、おむすび用の器に、しゃもじですくってよそっていく。このときもゆっくりと。。。

濡れふきんで拭いたまな板の上に、器のごはんを返し、ほぐした梅干しを真ん中に埋め込むように入れる。

そして、むすんでいく。

「お米が呼吸できるくらいに」

「たなごころを使って」丸くにぎる。

カットした海苔を上から、下からつけて、もう一度手で包むようになじませる。

見ているうちに…これは「所作」という言葉が合うな、と思った。

まるで茶道のように。

でも、作法という「かたち」ではなく、「心」や「意図」のようなもの。

なぜ、そのやりかたなのか。その背景には、初女さんの試行錯誤の過程や意図がある。

さて、私たちも。

おむすびをいただく準備をお2人がしてくださる間、スタジオの中に飾ってある本などをみながら過ごす。

おむすびのお米は、一粒一粒しっかりと存在感があって、そのまま食べるとしょっぱすぎるような塩気の強い梅にも負けずによく馴染んでいる。ふんわりと握っているのに、食べながら崩れてくることもない。ゆっくり、しっかり噛んで食べたい。

美味しかった☺️

いろんなお話をお聞きした。tetotetoのおふたりも、全てのやりかたについて”なぜそうするのか”をお聞きしたわけではなかったそうだ。10年間、たくさんの人に初女さんのおむすびを伝えながら、初女さんの意図を考えることも多かったと思う。

“森ノオト“の記事にもあったように、おふたりが初女さんにおむすびの会を開いていることを報告された時に、初女さんが「うすまらないようにね」と一言おっしゃったというお話をお聞きした。

「深い言葉ですね」(いのうえさん)

私としても、今回、【初女さんのおむすびの作り方】だけを教わりに来たつもりではなかった。

おむすびを通して、初女さんが、そしてtetotetoのおふたりが伝えていきたいもの。それを、感覚的でもいいから持ち帰ることができたら。そう思っていた。

「うすまらないように」

それは、初女さんのおむすびを多くの人と分かち合いたいというおふたりの初心、それだけでなく、初女さんが伝えたいことそのものを指すのではないか…。

でもそれは、もしかしたら初女さんが言葉に残さなかったことも含んでいて、おふたりはもちろん、初女さんのおむすびを知った私たちも一緒に考えて受け取っていくものなのではないかな、という気がしている。

私がこの会に参加して、改めて感じたこと。

手間をかけて、素材を大切に扱いながら作る。そのように作られたものを食べること。

それはやはり、食べる人(自分や、食べていただく人)を大切にすることだな…と、最近思うこととやっぱり重なるのであった。

それは初女さんの言葉を借りれば「いのちの移しかえ」。

帰宅して、先日購入した書籍【愛蔵版 初女さんのお料理】を開くと、120ページにこのことが書いてあった。

食材そのものがいのちなのですから、食材を“生かす“ということに思い至ります。食材をいのちとしてとらえるか、ただの物としてとらえるかで、調理の方法も違ってきます。また同じように食べても、いのちとして生かされたものを食べるのと、ただ食べるのとでは全く違います。

いのちが生かされるように、慈しむように、はぐくむように作る。そうすると、必ずおいしくなります。

私は「慈しむように」という言葉が以前から好きで、ここにもこの言葉があることで温かい気持ちになる。(そして、この記事の前半に私自身が「丁寧に慈しむように作られた」と書いたのと重なって嬉しい)

早速、おむすびの復習…はできなかったが、「お米を洗って炊く」までは復習し、今日の仕事に持っていった。数時間経っていたご飯は、潰れずに一つ一つの粒がしっかりとして美味しかった。

丁寧に食事を作って食べることで、なんとなく癒される、回復していくという感覚。

それは“いのちの移しかえ“だから生まれるんだな、と思うと、これからも深めていきたいなと思う。

突然思い立って参加したtetotetoさんのおむすびの会。しみじみと温かい時間をありがとうございました🍀

追記。

本文で、いのちが生かされるように作る、という初女さんの言葉を引用した。

食材そのものの作られかた、育てられかたによって食材の力が異なるということは確かにある。たとえば無農薬有機野菜とか、〇〇産とか。

でも、「そういう食材でないとダメ」なのだろうか?…私はそれは少し違うと思う(もちろんそれらがあれば理想なんだけれども)。その時手元に来てくれた食材がもつ力を信じて引き出すかどうかも調理する人次第、という側面もある。初女さんの言葉からはそのようなことも受け取れる。

それは、目の前の食材を信じることから始まる。

そう思い至った時…

これは調理に限ったことではない、と考えが膨らんでいく。人材育成とか、個々の特性に応じた働きかたとか、みんな同じように思えてきた。

それは、前半で書いた“その人らしさ““その人の本来の力“みたいなところにも繋がってくる。

そして、最終的には「何をするかではなく、どうするか・どうあるか」ということに集約されていくんだよな…と思う朝なのだった。

うん、一周回って着地した気がする。☺️