【バニシング・ポイント】時代に翻弄された一つの消滅地点

(71米)

監督リチャード・C・サラフィアン

バリー・ニューマン主演

クリーヴォン・リトル

リー・ウィーバー

ジョン・エイモス

東西冷戦の真っ只中 ベトナム戦争も終焉を迎え敗戦色濃く残るアメリカ。ヒッピーのラブ&ピースとフリーセックスに現実逃避していた若者たちの青春の暴走を描いたアメリカン・ニューシネマと評される作品群の中でも珠玉の一作。ベトナム戦争からの帰還兵で元警官、元レーサーという経歴を持つ

新車の配達ドライバーのコワルスキー。

彼は友人との賭けを実現するためコロラド州デンバーからカリフォルニア州サンフランシスコまでの荒野の一本道を各州のハイウェイ・パトロールを躱しながら、白い70年式ダッヂ・チャレンジャーを届けるために爆走させる孤高のドライバー。地響きのするようなエンジン音を掻き立て、砂埃をまき散らしながらひたすら暴走するチャレンジャー。

ラジオDJスーパーソウルのアシストも有り、コワルスキーは次第に民衆のヒーローとなった。一体何が彼を暴走に導くのか・・

敗北したアメリカへの失望なのか、権力への怒りなのか・・。

それとも自由への渇望からくる破壊衝動なのか・・。

終始 苦虫を食いつぶした表情を崩さなかったコワルスキーの前にバニシング・ポイントのブルの鉄の壁が現れたとき、恍惚とした笑みを浮かべる。

まさに彼はその短い人生のカタルシスをバニシング・ポイント(消滅地点)に見つけたようにアクセルを踏みつけた・・

衝撃的な結末から、キム・カーンズがnobody knowsと静かに歌い始めエンドロールが流れる中、呆然とコワルスキーが残した宿題、カタルシスについて考えずにいられなかった。

まずイギリスで公開され、シーンをカットしてからアメリカ、日本で公開されたために、イギリス公開版にのみシャーロット・ランプリングの出演シーンがあり、タランティーノ作品のデス・プルーフで主人公が駆る白いチャレンジャーはこの作品からオマージュされたという逸話も多々残る本作は、アメリカン・ニューシネマと呼ばれる作品群の中でも筆頭格に挙げられるといっても過言ではないかも知れない。

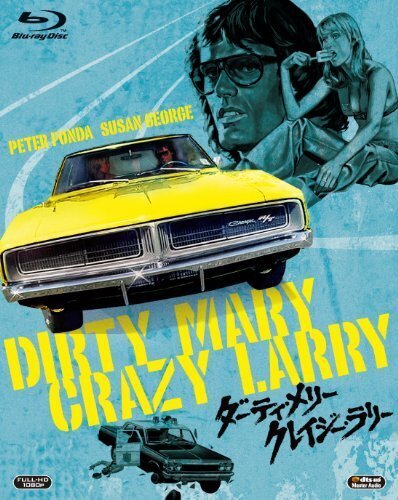

少なくとも「ダーティ・メリー クレイジー・ラリー」など、「追跡―チェイス」というジャンル作品に大きく影響を与えている。

ここで催眠術を・・。

【あなたは一時的に「バニシングin60」「バニシングinターボ」等や、同年の「フレンチ・コネクション」などの事は忘れます・・・。】

アメリカン・ニューシネマとは、1960年代後半から1970年代半ばまでにかけてのアメリカにおけるベトナム戦争や公民権運動、カウンターカルチャーなど、多くの社会的・政治的変動が起こっていたため、映画に反映された一種の時代の潮流であると思われる。

繰り返される不毛な冷戦や戦争に懐疑的になった国民は、アメリカ政府の矛盾点に目を向け、若者のヒッピー化、反体制化が見られ、人種差別、ドラッグ、エスカレートした官憲の暴力性などの現象も顕在化した。

ニューシネマと言われる作品は、それまでのアメリカ映画で導入されていたヘイズコード(1934~68年ころ)により禁止とされた暴力や性描写などを解禁したものが散見される

反体制的な人物(若者であることが多い)が体制に敢然と闘いを挑む、もしくは刹那的な出来事に情熱を傾けるなどするのだが、最後には体制側に圧殺されるか、あるいは悲劇的な結末で幕を閉じるものが多く、衝撃的な死(結末)を描くことによって、主人公がそこに至るまでに、如何に峻烈な人生を熱く駆け抜けたかが浮き彫りになる。

当時の鬱蒼としたベトナム戦争や大学紛争後のヒッピー・ムーブメントなどの騒然とした世相を反映していたように思えるのである。