【小1の壁②/数処理】算数のつまずきやすいところ【遅れを取り戻す】

今回は算数の小1の壁についてです。

算数の小1の壁は、想像以上に高く頑丈です。しかも、小3になってから気づくことが多いです。

【小1でぶつかる算数の壁】

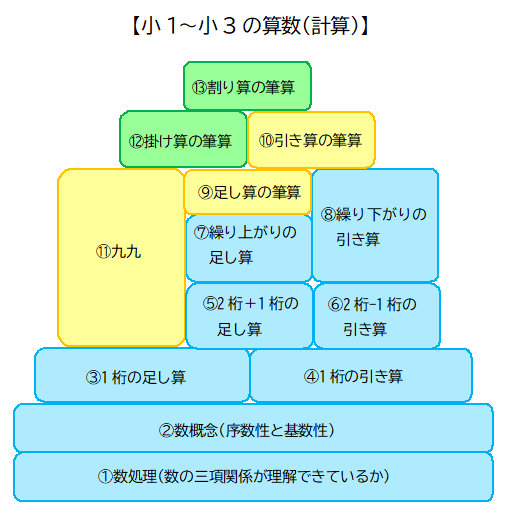

下の図が小1~小3の算数学習のピラミッドになります。水色が小1、黄色が小2、緑が小3で学ぶ単元です。

【小1~小3で学ぶ計算の単元】

①数処理(数の三項関係)←今回はココ

②数概念(序数性と基数性)

③1桁の足し算

④1桁の引き算

⑤2桁+1桁の足し算

⑥2桁ー1桁の引き算

⑦繰り上がりの足し算(ここから小2)

⑧繰り下がりの引き算

⑨足し算の筆算

⑩引き算の筆算

⑪九九

⑫掛け算の筆算(ここから小3)

⑬割り算の筆算

【算数の土台】

算数の一番土台となるものは数処理、「数の三項関係」を理解していることです。

「数の三項関係」とは、「3(数字)」が「さん(数詞/ことば)」で「●●●(モノ)」であることを、「3」を見た瞬間に理解することです。

この三項関係を理解していないと、数えることが出来なかったり、モノで見たらどちらが多いかわかるけど、数字で見たらわからないといった事態になります。

【“数の三項関係”とは】

「数の三項関係」を図式にしたものが、以下のようになります。

この図は京都女子大の古池若葉氏『数表記・数詞・具体物の三項関係に関する論考』を参考に、わかりやすく図式化したものです。

■数の三項関係の関係性

↓上記「数の三項関係」の矢印の内容を文章にすると↓

①3個の「モノ=具体物」を見て、「さん」と言える

②「さん」と聞いて、3個の具体物をイメージできる

③数字の「3」を見て、3個の具体物をイメージできる

④3個の具体物を見て、数字の「3」を書ける

⑤「さん」と聞いて、「3」と書ける

⑥「3」の数字を見て、「さん」と言える

この、数の三項関係である「数字(3)」と「音(さん)」と「具体物(●●●)」が結びつき、初めて数を理解できたということになるのです。

どれか一つでも欠けていれば、数処理の力が不十分です。

【数処理の学習方法】

数処理の理解は道具がある方が入りやすいです。おすすめは「百玉そろばん」か「数字盤」です。

■「百玉そろばん」の使い方

最初に右端に寄せます。

そして「1、2・・・」と数えながら左に寄せていきます。

数字が書いてあるところに声に出しながら寄せることで、視覚聴覚どちらからもアプローチできます。

横にいくほど数が大きくなることを学んだあとは、

11になると次の列になるため、列が下になります。

すると、タテヨコで右にいくほど数字が大きくなり、さらに大きくなると下にいくと実感します。

これを繰り返すことによって、数量を覚え、順序を覚え、頭の中に数字の地図ができます。これが数処理です。

この百玉そろばんは小2の九九学習の時にも使えるので便利です。

↑「3×4」を教える時の例。

視覚で数字を認知し、数字と数詞と具体物を一致させることが目的なので、「百玉そろばん」は針金だけのものより、後ろに数字が記載されているものがおすすめです。

↓最新版は5区切りで色が変わり、120までになっているようです。

■「数字盤」の使い方

「数字盤」はよりビジュアルに訴えますし、遊びながら数字を覚えることができます。

裏に磁石が入っているので貼りつくため、紛失しにくく便利です。

こちらもタテヨコで数の大きさを実感できるような作りになっているので、頭の中の数の地図が作られます。

この数字盤の数字パーツは奇数と偶数で色が異なるので、小5の「奇数・偶数」の単元の際にも使えます。

こういった道具を使って、「数の三項関係」を理解し、数処理ができるよう楽しみながら訓練をします。

【数処理の目指すところ】

目標は、5刻みで数が数えられるようになることです。

5、10、15、20と数えられるようになると、例えば12を数える際に、5、10ときて1、2で12と理解できるようになり、数えるのも早く正確になります。

小学校入学前であれば、まずは20を目標にしましょう。

すでに小1、小2で遅れを感じているようであれば、最初は10、次に30、50と徐々に増やしていき、小2であればまずは100を目指しましょう。

【まとめ】

今回は算数の根底にある「数処理」と「数の三項関係」について触れました。ここがきちんと理解していないと、次のステップでつまづき、みんなが繰り上がり繰り下がりを勉強するころに大きな差がついてしまいます。

数の理解はなかなか言葉がけや文字だけでは伝わりにくい、理解しにくいものなので、道具を使ってより理解しやすいよう工夫してみてください。もう少し理解が深まれば、手作りの数字カードなども有効になります。

今後、②以降の解説もしますので、もしよろしければまたお立ち寄りくださいね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

↓「小1の壁」シリーズの記事をマガジンにまとめました。読んでいただけると嬉しいです↓

いいなと思ったら応援しよう!