【映画批評】#41「ザ・バイクライダーズ」 唯一つの伏線回収に文字どおり男泣き

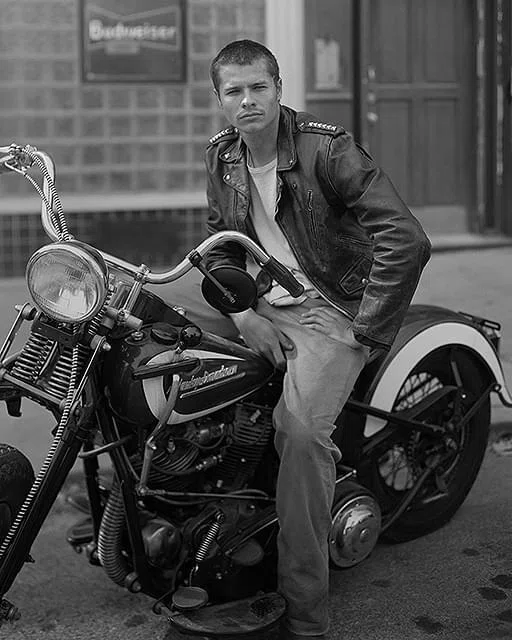

アメリカの写真家ダニー・ライアンが1965~73年にかけてのシカゴのバイクライダーの日常をとらえた同名写真集にインスパイアされた作品で、伝説的モーターサイクルクラブの栄枯盛衰を、「エルヴィス」のオースティン・バトラーと「ヴェノム」シリーズのトム・ハーディの共演で描いた「ザ・バイクライダーズ」を徹底批評!

下品なやつらばかりが出てくるのに、とてつもなく上品な映画。どこか懐かしさを感じる、ゆるくも強固な連帯に男泣き必至!!60~70年代のアメリカ正史を捉えた傑作!シカゴ・ヴァンダルズは明大野球部!?(ウソ)

鑑賞メモ

タイトル

ザ・バイクライダーズ(116分)

鑑賞日

12月7日(土)11:55

映画館

TOHOシネマズなんば(なんば)

鑑賞料金

0円(無料鑑賞ポイント利用)

事前準備

特になし

体調

すこぶる良し

点数(100点満点)& X短評

90点

【新作映画短評】#ザ・バイクライダーズ

— 近鉄太郎 (@egoma_senbei) December 9, 2024

味わい深い良い映画だった。傑作。

いい加減なのに魅力的な男を演じたオースティン・バトラーは間違いなくアカデミー主演男優賞レベル。義兄弟として結束するトム・ハーディもまた大きな存在感で包み込む。

60〜70年代のアメリカの空気を感じられるのも貴重。 pic.twitter.com/gqgf8rzUej

あらすじ

1960年代アメリカ・シカゴ。

バイクを愛した男たちの自由と破滅の軌跡。

実在した伝説的モーターサイクルクラブのインスパイアムービー。

バイクを愛するアウトサイダーたちの唯一の居場所(クラブ)が、だれも予想だにできない形へ変貌していく-彼らを取り巻く状況の変化とともに、クラブはより邪悪な犯罪組織へと発展し、対立と憎悪を生み出すようになる。60年代アメリカを舞台に、インタビュー形式で綴られる伝説的モーターサイクルクラブの栄枯盛衰。半世紀以上にわたって私たちの想像の中に生き続けてきた象徴的なアウトロー・バイカーと、彼らが辿った反抗的な文化が、生々しくも儚さを携えてスクリーンに蘇る-ここに、バイク映画の歴史に名を刻むクールな1作が誕生した。

ネタバレあり感想&考察

男が泣くときはどんなときか?

唯一の伏線とその回収に男泣き

Xでもポストしたが、年代物のスコッチウイスキーのようなとても味わい深い映画。最高だった。本当にろくでもない人しかほぼ出てこないから当然毛嫌いするんだけど、同時に親しみも感じるし、キャラクターたちに自然と愛着が湧く。

いわゆる大きなお友達として、集団でバイクに乗ってバカをやる、ただそれだけの連帯なのだが、まだ戦後間もないと言っていい時代の自由の謳歌のようなものを感じた。ゆるい連帯に映るが、家族同然、いやそれ以上の連帯でもあり、属するひとりひとりにとってなくてはならないコミュニティであることを徐々に感じ取れる構造だ。

実話をベースにしているため、ドラマ性は薄いし、元も子もない結論に収束していくのは必然だ。しかし、そのことを惜しいと強く思わせる人物描写が素晴らしい。ならず者たちの集団であることは事実なので、特にひどい犯罪行為に手を染めた人間は当然の報いを受けており、その描写が恐ろしくドライであっけないのも誠実だ。

時代の変化や自由への渇望が社会の歪みとの軋轢の中で変容し、急速に転換するさまを引いた目線で描いているからであろうか?でもそれだけでは説明がつかない。たった2時間弱の付き合いなのに、おそろしいぐらい彼らに親しみを感じさせるのは簡単な仕事じゃない。監督の感性と題材への目利きはホンモノだ。スゴイ。

彼らがいかに家族から、社会から、国から受け入れられなかったかを彼らの会話から知る。彼らが互いに求めあうからこその連帯であり、それに同調したくなる魅力を放つ。拠点であるシカゴ外からうわさを聞きつけ、仲間になりたい連中が日ごとに増えていく。しかしそれは親分であるジョニー(トム・ハーディ)の意思やキャパシティを超えることになる。

支部が増えていくチームは先鋭化し、明らかに不穏な空気が映画を支配していく。ちょっとしたきっかけから、徐々に決定的な事象が起きていき、そうなるしかない結末へと向かっていく。

章題で唯一の伏線回収とは言ったものの、チーム崩壊のきっかけとなる小僧(トビー・ウォレス)の家庭描写と入隊志願のシーンから丁寧に伏線が張られている。しっかり物語である。

それ以上に映画として強い力を持つのは、中盤でサラッと触れられるキャシーの父のエピソードである。唯一の伏線としたのはここである。

細かく覚えていないのでざっくりだが、「男が泣いていいのは家族か、自分にとって大事な人が死ぬか何か大ごとがあったときだけだ」と父が言っていた、とキャシーがインタビュアーに話す。ジョニーがあっけない死で幕引きする。劇中、バイクに乗りたい以外、ほとんど何を考えているかもわからない物言わぬベニーが泣き、回収される伏線は凡庸だからこそ際立つ名シーンだ。

ラスト周辺は男泣き必至!!!絶対観てほしい一作。

オースティン・バトラーを

観るだけで価値がある

ベニーを演じたオースティン・バトラーはアカデミー主演男優賞もらっていいと思う。それぐらい良い。圧巻。

背景もほぼ描かれないし、ほぼ何もしゃべらないのに、家族や仲間を欲していたこと、なによりジョニーとチームを愛していることがわかる。

もう彼を観ているだけで、本作を観る価値があるとハッキリ言える。

物言わずして語る役者として、トム・ハーディと共演しているのも興味深い。筆者のトム・ハーディ像は「裏切りのサーカス」と「マッドマックス」のイメージが強いため、あまり喋らないイメージがある。

本作は結構喋るし、声質がちょっと高めなのが見た目とギャップがあって、いつもと違うトム・ハーディを楽しめた。(「ヴェノム」でその気配はあった気がするが正直好きじゃない映画なので…)

その代わりと言ってはなんだが、オースティン・バトラーが寡黙な演技で対応しているのが、役者としての良い世代交代というか、良い継承を観ているよう。

そして本作で描かれる継承そのものがこの映画の重大なテーマであり、その継承と彼らの継承の共鳴が美しく映る。

それを味わい尽くしてほしい。

星野仙一、いや島岡御大?

カリスマ的親父の功と罪

重ね重ねで申し訳ないが、トム・ハーディはやっぱりいいなぁと思える一作。実際の家族も大所帯の疑似家族も包み込むように愛すジョニーのカリスマ的親父像は理想に近い。

ただあくまで"近い"である。

明らかに功罪どちらにも大きい影響を生むタイプのカリスマ的親父であると同時に、現代の価値観にはそぐわない親父像であるからだ。

全くイメージとはかけ離れるが、本作のトム・ハーディは島岡御大のように映った。あくまでたとえなので、そう連想してしまったと受け取ってほしい。ほとんどの人は島岡御大って誰?だと思うので説明すると、明治大学野球部で37年に渡り、指揮を執った名物監督・島岡吉郎のことである。

教え子に高田繁、鹿取義隆、平田勝男、広沢克己、武田一浩など、のちにプロで大活躍する錚々たる選手を多数輩出した。

彼の教え子で最も有名かつ影響を受けているとされるのが、あの星野仙一である。星野の野球観は島岡御大の影響なくしてあり得ないのである。

WikipediaやYouTubeを見てもらえば一目瞭然だが、現在の価値観では一発アウトすぎるぐらいの精神論、体罰を基本とした教育観の持ち主だ。

無数のトンデモエピソードが山ほど出てくるので、興味ある方はぜひ情報を漁ってほしい。ドン引きながらも、抱腹絶倒間違いなしだ。

反面、異常なほどの面倒見の良さで選手たちからの信頼は厚すぎるほど厚い。まさしく、本作のトム・ハーディのような存在に感じられる。(見た目は似ても似つかないが笑)

名門明治大学と言えども、ほとんどの選手はプロはおろか、ノンプロ(社会人野球)ですら進路選択できるのは一握り。それほど日本野球トップの世界は狭き門だ。部員数も多いのでレギュラーになれずに大学生活を終える選手がほとんど。明治ですら、進路として一般就職を選択せざるを得ない選手が多数いる。

そんな中で島岡御大は活躍の度合いに関係なく、どんな選手でも就活時はその企業に赴き、採用してもらえるよう頭を下げてまわったらしい。

とてつもない練習量と体罰が当たり前の精神論者ながら、ものすごいカリスマ性で慕う者が多いのも頷ける。しかしながら、そのウラにはついていけず断念した将来有望な選手も少なからずいたと思われる。また、このような指導法は年々問題視され、近年では排除の傾向にある。

こういったカリスマ的親父という存在は明らかに功罪がある。のちの星野仙一の指導者としての変遷をみても明らかだ。島岡御大は監督引退から数年で亡くなってしまったため、先例がない中、時代に合わせて自身の指導法を変化させ、長年かけて対応してきた星野仙一は本当にスゴイと思う。

本作のジョニーも中盤から終盤にかけては内外に畏怖を感じさせることで、何とかチームを持たせようとする。また、畏怖でないとコントロールできないとみてベニーにボスを継がせようと試みる。このときに自然と、ああもう厳しいな、と思わせられる。

まさに日本でいうところの昭和的価値観の栄枯盛衰が、本作のヴァンダルズの栄枯盛衰と被ってみえて、何とも言えない郷愁を感じた。

筆者もまた、小中と硬式野球を経験、明治やPLほどではないにしても、とてつもない練習量と体罰が当たり前の指導を耐え抜いてきた。いや、中学まではとりあえずやれたと言うべきか。

ゼロ年代に突入しても、ギリギリ昭和根性野球が残っていたのである。

もちろんこんな指導法は今となっては間違いなのは理解しているし、繰り返してはならない。しかし、恨みは全くないのである。むしろ当時の監督には今でも感謝している。

こんな明らかに間違っているような関係性でも、当人たちには何にも替えがたい価値を持ったものであるという普遍的テーマを本作は描いている。

普遍的なテーマを描いているということは、より多くの個人的体験に結び付く可能性のあるテーマを描いている、ということと同義だ。

ここにとてつもない価値がある。

ベニーがジョニーから継承した重要なものが何か、

それはチームでもバイクでもない、最も大事なものだ。

カリスマ的親父の功罪、その"功"をさり気なく明かすラストは、これ以上ない上品な味わい。

文句なしの傑作だ!!!

まとめ

素晴らしい映画でした。

ポップコーンをムダに音を立てて食うライダースジャケットを着たヴァンダルズに今すぐ入れそうな男がいたり、アラームを鳴らしちゃうボンクラがいたりとTOHOの別館としては異色の客層の悪さでしたが、本作の登場人物の延長線上に感じられて、何だか許せてしまいました。

ただ、言ってもいい大人なんだからやっぱりちゃんとしろとは思ったり。笑

こういったチーム崩壊物語と言うと、第二次UWFの崩壊はぜひ映画化してほしいですね。前田日明が生きてる間は厳しそうかなぁ…。笑

あとヴァンダルズに入れてくれと言ったトビー・ウォレスに「お前一人ならいいよ」ってトム・ハーディが言ったシーンは、行き場のなかった第一次UWFの前田に「お前と高田だけなら全日に来てもいいよ」と言ったジャイアント馬場を思い出して、そこも面白かったな。

本作のヴァンダルズは、あのころのUWFというプロレス・格闘の理想郷を探し求めていた雰囲気に通ずるものがあるのかもしれません。

最後に

明治大学島岡御大も最高ですが、大学野球の名物監督と言えば亜細亜大学の内田監督も強烈です。やっぱり昔の人は規格外!!!面白すぎる!!