現時点でのPadlet活用の最適解

キーワードは「蓄積」

Padletが最近広まってきている気がします。

昨年から使い始めていたのですが、現時点でのPadlet活用最適解を書き留めておこうと思います。

キーワードは「蓄積」です。

「シェルフ」に児童全員の名前を入れる

これが最も使い勝手がよいと思います。

Padletのテンプレートから「シェルフ」を選択し、「セクションを追加」から児童名を出席番号順に追加していきます。

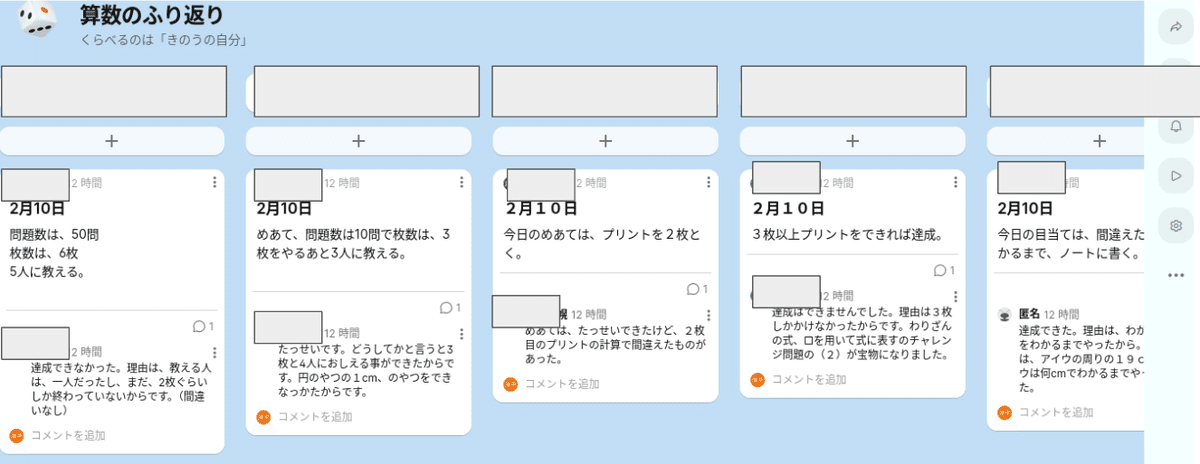

以下、完成したテンプレートのイメージです。

このテンプレートさえできてしまえば活用方法は無限大です。

いくつか使用例を紹介します。

授業のめあてと振り返りを児童ごとに蓄積する

プリント学習を行ったときの「めあて」と「振り返り」です。

プリントは10種類ほど用意してあり(これ自体は学校全体の取り組みのため自分で用意はしていない)、どんどん進める方式です。

今回はPadletに関する内容のため、普段からの指導内容等は割愛します。

Padletに自分の「めあて」を宣言してからプリントに取り組み始める。

終了10分前に「そろそろ振り返りを始めよう」と声をかける。

「振り返り」は自分の「めあて」の「コメント欄」に記入する。

こうすることによって、2回目のプリント学習では自分の「めあて」と「振り返り」、さらに他の人に書き方も参考にして進めることができます。

なお、「めあて」と「振り返り」の指導については以下にまとめました。

「めあて」を書かせるときに伝えること

「ぎりぎりたっせいできないめあて」

→そのたっせいを目指すから力がつく!問題数、まい数、◯人に教える など…たっせいしたかどうかはっきりわかることをめあてにする!

Padletに書けたらどんどん進める

「振り返り」を書かせるときに伝えること

自分がせんげんした「めあて」をたっせいできたか?

その「理由」は?

どんな「まちがい(宝物)」をした?

見つけた宝物は必ずきろくする!

その原因は?次は何に気をつける?

音読の記録を児童ごとに蓄積する

もう1つの使用例は「音読の蓄積」です。

「音読カード」を配って音読の宿題を管理している学校は多いと聞きますが、私はこれがどうも苦手でした。

理由としては以下の3つです。

音読カードのチェックはコスパが悪い

評価できない

音読を聞く保護者の負担が大きい

その点、Padletを活用した音読の宿題ではこれらすべてが解決されました。

音読が溜まっていくと、最初の自分の音読と直近の音読を聴き比べることで、自分の音読の上達を実感させることもできます。おすすめ。

活用方法は無限大

これ以外にも様々な活用法はありますが、この「シェルフ」で「蓄積」が現時点ではかなりしっくり来ています。

教員は子どもたちの成長の様子を見取りやすく、子どもたちは自身の成長を実感したり、他人の良いところをすぐに真似ることができる。いい事だらけです。

参考文献

「めあて」と「振り返り」の件では、蓑手 章吾 先生の書籍を参考にさせていただきました。