ダメになったら、すぐに捨てますか? 修理しますか? 子どもに教えたい節約の目的〜松下禅尼の障子張り(『徒然草』第184段)

兼好法師が、「節約するのは、もったいないからではないのですよ」と言って、子どもを立派な政治家に育てた母の教育方法を紹介しています。『徒然草』第184段を意訳しましょう。

鎌倉幕府の執権(しっけん)・北条時頼(ほうじょうときより)の母は、松下禅尼(まつしたぜんに)という方でした。

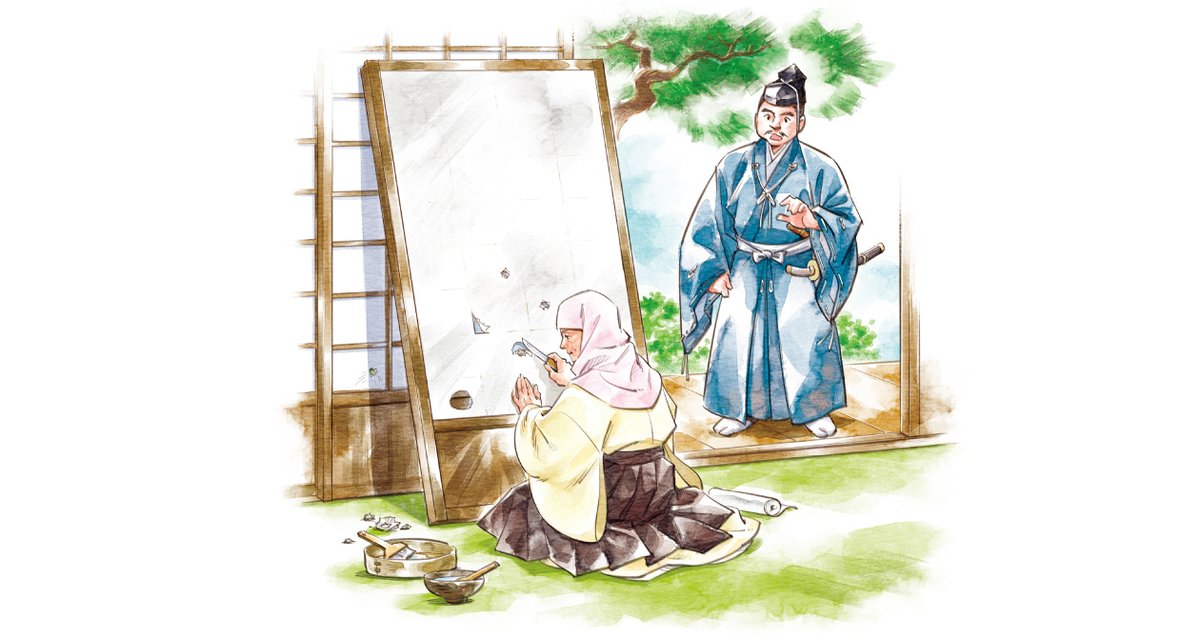

ある日、時頼が、母の住む館を訪れることになりました。

息子といっても、幕府の最高権力者です。館では、朝から掃除や接待の準備で大忙しです。

息子を迎える母は、自分で、障子戸の破れた部分を、一カ所ずつ小刀で切り取って、新しい紙に張り替えていました。

すると、この家の当主である松下禅尼の兄がそばに来て、

「そんなことまで自分でなさらなくてもいいでしょう。障子の張り替えは使用人にさせます。慣れている者がいますから」

と言います。

でも、母は、

「その者は、私よりも上手とは思えませんよ」

と答えるだけで、手を止めません。破れた部分を、一つずつ切り取って、新しい紙を張っていきます。見かねた当主は、さらにこう言いました。

「障子戸の紙を、一枚全部、張り替えたほうが、よっぽど簡単です。そのように破れた部分だけ小さく切り取って新しい紙を張っていくと、まだらになって、見苦しいではありませんか」

ここで母は、初めて心中を語りました。

「私も、時頼が帰ってしまってから、さっぱりと全部、新しい紙に張り替えようと思っています。だけど今日は、わざとこのようにしておくのです。どんなものでも、少しだめになったからといって、捨ててしまうのではなく、傷んだ部分を修理して、大切に使うべきだということを、時頼に気づかせたいのです」

世の中を治める道の根本は、倹約にあります。松下禅尼が、身をもって節約の大切さを教えたのは、実に素晴らしいことではありませんか。

(かいせつ)

物を粗末にしている子どもを叱って、ガミガミ言って教えるのではなく、親が実行して、姿で見せる……。スマートですが、なかなかできることではありません。

このように育てられた北条時頼は、家臣や一般の人々への心遣いのできる立派な政治家になったといわれています。

節約するのは、「もったいない」からだけではなかったのです。

(原文)

「尼も後は、さわさわと張り替えんと思えども、今日ばかりは、わざとかくもあるべきなり。物は破れたる所ばかりを修理して用いることぞと、若き人に見習わせて心つけんためなり」と申されける。いとありがたかりけり。